|

Fin

da quando, alla metà del secolo scorso, lo storico Hubert Jedin ha

proposto di affiancare, al termine Controriforma,

la nozione di Riforma

cattolica,

il profondo rinnovamento dell'ideale di vita cristiana è stato

legato, negli studi, a una maturazione dottrinale intrinseca al mondo

cattolico scoppiata dopo lo scisma luterano .

Il

più grave attacco dei protestanti alla Chiesa di Roma è stata la

messa in discussione della purezza dell'ecclesia

primitiva e

della gerarchia delle fonti sacre, affidando la dottrina solo alla

nuda

parola

dei Padri. Riunitisi a Trento fin dal 1545, i cardinali sentono la

forte esigenza non solo di proporre politiche censorie contro le

ingannevoli interpretazioni delle fonti, ma di riappropriarsi in

primo luogo della storia del Cristianesimo e della Chiesa delle

origini. Un ruolo decisivo nei ragionamenti conciliari lo gioca il

continuo ricorso alla patristica, a quei capisaldi del Cristianesimo

che da un lato potevano permettere precise verifiche dottrinali ,

dall'altro consentivano di modellare il concetto di autenticità

della fede, da più parti considerato il più innovativo assunto

della religiosità controriformata. Non è autentico solo ciò che è

proprio della fonte stessa, come predicava Lutero; vi è anche una

autenticità

per tradizione,

perché inserita in una continuità di fede che è essa stessa

garanzia di verità .

Una

nuova classicità

Andando

di pari passo con le questioni dottrinali, la compagine protestante

arriva persino a rigettare il valore storico dei manufatti

architettonici della Chiesa di Roma. In tal senso, i cardinali del

Concilio riprendono le antiche argomentazioni, applicate fin dal

Concilio Niceno II (787), relative all'uso della materia

per avvicinare l'uomo a Dio .

Viene modellato il concetto di una ecclesia

semper renovanda,

di un Cristianesimo concepito come elemento fondante una nuova

cultura moderna, in cui la conoscenza delle prime architetture

cristiane risulta essenziale per opporsi «alle favole contro il

papato»

diramate dai novatori

religiosi.

Storici di rilievo, come Carlo Sigonio (1520-84), contaminano

l'eredità dell'Umanesimo con le necessità cultuali

controriformate, arrivando a plasmare i primi rudimenti di quella che

si potrebbe definire l'archeologia

cristiana .

Siamo di fronte a una nuova disciplina che mira a rivalutare le

antiquitates

cristiane in funzione apologetica, per dimostrare la supremazia del

Cristianesimo anche sotto il profilo storico-artistico .

È

stato Sisto V il più grande artefice del restauro

del culto cattolico negli anni post-conciliari .

Se da un lato, con la fondazione della Tipografia vaticana (1587),

contribuisce in modo determinante a rilanciare in chiave cattolica le

visioni patristiche (tutte in divina

concordanza

fra loro), dall'altro riorganizza la città di Roma partendo da

quel sistema di basiliche (S. Maria Maggiore e la corona delle altre

sei) già esistente nel Medioevo e ripristinato in

syderis formam .

Roma

torna ad essere fulcro di un nuovo centralismo papale, inaugurando un

moderno concetto di classicità. Sfogliando le pagine dei trattati

composti in quegli anni, è evidente la tendenza ad annoverare fra i

monumenti ‘classici' della capitale anche gli edifici di culto

paleocristiani; è sul finire del Cinquecento che, per la prima

volta, le “trecento chiese” della Roma cristiana sono poste sullo

stesso piano dei monumenti della Roma antica .

In questa ottica, mirata alla produzione di una «maniera anticamente

moderna, e modernamente antica» ,

vanno interpretate,

ad esempio, le affermazioni del Serlio che propone agli architetti di

“mescolare”, “mischiare”, “comporre” ,

perché talvolta, per dirla con Daniele Barbaro, «la bella

mescolanza diletta, et le cose che sono tutte ad un modo vengono in

fastidio» .

Scriveva

nel 1975 James Ackerman che Carlo Borromeo, con le sue Instructionum

Fabricae et Supellectilis ecclesiasticae (1577),

non aveva fatto altro che adeguare all'edilizia ecclesiastica

«l'usanza stabilita nel decennio dopo il 1560 dai più importanti

architetti di quella generazione» . (Fig. 1)

Fig. 1 – Frontespizio della prima edizione

Fig. 1 – Frontespizio della prima edizione

delle Instructionum Fabricae et Supellectilis ecclesiasticae

di Carlo Borromeo (1577)

Cortesia di Francesco Del Sole

Anche se lo studioso ha poi in parte rettificato la propria posizione

,

è utile sottolineare che quel concetto di mescolanza,

presente nei coevi trattati di architettura come pratica di

contaminazione, è anche la chiave per comprendere l'innovatività

del trattato carolino. Il prototipo della Chiesa ideale immaginata

dal cardinale milanese si basa proprio sulla fusione fra le parti

selezionate di edifici della tradizione paleocristiana e le

innovazioni di volta in volta proposte dagli architetti. Si tratta di

una vera e propria dinamica operativa che si riflette anche nella

necessaria mescolanza

che deve intercorrere fra i compiti del vescovo e quelli

dell'architetto. Al primo compete la funzione di tenere ben

presenti le finalità spirituali dell'edificio ;

al secondo spetta il compito di fornire soluzioni architettoniche in

cui unica “unità di misura” è il fedele nella sua condizione di

fruitore .

Questo dualismo ricorre frequentemente nei capitoli delle

Instructiones,

dove il vescovo conclude la trattazione affidandosi al «di lui

parere». Per dirla con il Borromeo, quando si costruisce (o si

restaura) un edificio religioso è necessario fare riferimento «alle

valutazioni di architetti esperti in materia» e, al tempo stesso,

«all'antica

pietà e

religione dei fedeli […] che ben si palesarono nella costruzione

degli edifici sacri»

(Fig. 2).

Fig. 2 - San Carlo e i principali edifici sacri

Fig. 2 - San Carlo e i principali edifici sacri

costruiti negli anni del suo episcopato

(Milano, Biblioteca Ambrosiana)

Cortesia di Francesco Del Sole

Le

Instructiones

caroline possono essere lette come una gigantesca opera di smontaggio

della fabbrica religiosa nelle sue parti, scendendo progressivamente

di scala .

Legandosi al recupero che il Concilio fa dell'esperienza

proto-cristiana, gli esempi ai quali guarda il Borromeo sono

innanzitutto le basiliche di Roma e Milano. Nel capitolo dedicato

alla posizione dell'edificio, il cardinale invita a scegliere un

sito isolato «nel modo stabilito dagli antichi istituti» ,

per evitare la contiguità con gli edifici civili. Poco oltre, nei

paragrafi dedicati all'impianto planimetrico della chiesa, afferma

che il vescovo dovrà affidarsi alla maestria dell'architetto,

anche se «a onor del vero, la pianta da preferire risulta quella

cruciforme, che ci viene tramandata sin dal tempo degli Apostoli,

così come è possibile vedere nelle principali Basiliche romane» ,

mentre quella circolare era stata adoperata in antico «per i templi

pagani; molto meno per il popolo cristiano» .

Che il Borromeo veda nell'architettura paleocristiana la

concretizzazione della nuova devozionalità controriformata lo

confermano alcune annotazioni come quelle usate a proposito delle

coperture, laddove afferma che «come l'impiego nelle Basiliche

Romane ci insegna, così la suggestione mistica ci porta a costruire

nelle chiese tetti a lacunari» .

Va precisato che le parole del cardinale non intendono essere

precetti da seguire rigidamente, ma riferimenti mediati, sperimentati

con successo nella diocesi milanese e indicati come modello. Proprio

a proposito del tetto della chiesa, nonostante l'invito a preferire

la soluzione a lacunari, aggiunge che «tuttavia non verrà visto

come inopportuno il costruire coperture voltate, prendendo spunto

dalle consuetudini del luogo» .

Soglie

reali e simboliche

Scelto

il sito e la pianta della chiesa, il portico antistante l'edificio

e i portali d'accesso sono le prime soglie

che

introducono il fedele nel grandioso palcoscenico liturgico. Dietro le

frasi dedicate al portico nelle Instructiones

(proporzionato all'ampiezza della chiesa, eretto su colonne di

marmo o pilastri di pietra o laterizio) ,

si leggono fra le righe figure e tipi propri dell'architettura

paleocristiana, chiamati in causa per dare al portale principale il

necessario rilievo, in quanto tramite «che introduce all'aula in

penombra» .

I portali devono essere architravati «come si vedono nelle Basiliche

più antiche […] dal momento che devono distinguersi da quelli

civili» .

Il Borromeo rimanda ancora allo «splendore delle sacre Basiliche»

affermando che «le imposte delle porte devono mostrare piuttosto la

solidità che l'ornamentazione». Aggiunge che «nella parte

superiore si può inserire una cornice decorosamente lavorata […]

così come è possibile apprezzare nelle antiche e più insigni

Basiliche milanesi» .

Il riferimento può essere anche ai portali delle basiliche romane,

«realizzati non in bronzo, bensì in argento, o almeno laminati

d'argento» .

Quanto al numero degli accessi, deve essere multiplo e possibilmente

dispari. La scelta di un numero corrispondente a quello delle navate

si giustifica con l'originaria funzione che prevedeva la

separazione dell'ingresso degli uomini da quello delle donne.

Questa separazione dei ruoli, che riguarda più in generale quella

fra il clero e i fedeli, si riverbera nella ripartizione degli spazi

ed è una delle maggiori eredità di matrice paleocristiana presenti

nell'edificio controriformato. Prima fra tutte, è bene ricordare

la necessità di prevedere l'assito per dividere la chiesa,

descritto minuziosamente in un intero capitolo .

Collocato sull'asse principale dell'edificio,

è da

impostare a partire dalla porta principale sino all'ingresso della

cappella maggiore

«in

modo che la chiesa sia divisa a metà […] secondo un'antica

consuetudine, testimoniata dal beato Crisostomo, che vede gli uomini

separati dalle donne» .

Doveva essere alto circa cinque cubiti e avere sezioni abbassabili in

corrispondenza del pulpito (o dell'ambone) e ove fosse necessario

seguire una parte della cerimonia che si svolge nel settore

opposto.

L'aula

è delineata come un percorso che «scandisce l'itinerario

dell'anima»

con l'obiettivo di dar vita a un uomo nuovo, inteso come tempio di

Dio, «chiesa di pietre vive» .

Questa visione, alla base delle Instructiones,

va ricercata nella strutturazione complessiva dello spazio liturgico,

nel rapporto dialettico tra navata e presbiterio, tra chiesa e

piazza, tra esterno e interno. Lo spazio sacro deve essere una linea

di tensione verso il sacrario. Gli altari, che fino ad allora erano

stati posti «sotto pulpiti o cantorie, dove si suoni l'organo o si

legga il Vangelo, […] tra pilastri e colonne» ,

devono essere eliminati del tutto, per realizzare «un percorso

rettilineo che non sopporta interruzioni» .

Sfogliando le pagine delle Instructiones,

ci si accorge che gli elementi architettonici dell'intero edificio

sono descritti secondo una precisa gerarchia, scandita dall'utilizzo

di vere e proprie soglie

- reali

e simboliche - che guardano alla tradizione medievale. Il fedele è

un semplice spettatore; deve partecipare alla celebrazione

eucaristica dal

basso

e

da lontano,

limitato da barriere fisiche e studiati rialzi dei piani. Elementi di

forte rilevanza liturgica come l'altare, il tabernacolo e il

battistero diventano luoghi quasi inaccessibili, protetti da cancelli

che permettono la sola visione da parte del fedele, sempre a debita

distanza. Le cappelle, compresa quella maggiore, devono essere

protette con inferriate o balaustre in marmo o in pietra .

Lo stesso dicasi per il coro che deve essere «separato dalla parte

della chiesa dove stanno i fedeli e chiuso da cancelli, come da

antico costume e per ragioni di disciplina» .

Qualora lo spazio non dovesse permetterlo, il vescovo dovrà fare in

modo «di tenere la folla a una certa distanza dal sacerdote che

celebra» .

Queste

soglie

fisiche rispondono non solo all'esigenza pratica di mettere ordine

all'interno dell'assemblea liturgica, ma di sottolineare le

differenze gerarchiche, riabilitando il ministero sacerdotale

profondamente messo in discussione dalla dottrina protestante. In

questa stessa ottica va interpretata l'attenzione riservata ai

gradini e ai diversi piani nei quali si articola lo spazio sacro,

riflesso della struttura piramidale in cui è organizzata l'intera

societas

christiana.

Fin

dal capitolo dedicato all'ubicazione della chiesa, il Borromeo

ricorda quanto sia importante che l'edificio sorga «in una

posizione alquanto elevata […] così che vi si acceda per meno di

tre gradini, cinque al massimo» .

Il nono capitolo è interamente dedicato a quest'argomento. Egli

chiede all'architetto di realizzare una gradinata esterna «ampia

in proporzione alle dimensioni della chiesa» prevedendo, ogni tre o

cinque gradini, un piano di calpestio più largo per una salita

comoda. Anche nel capitolo relativo all'altare maggiore sono

fornite indicazioni sul pavimento che «sarà più alto rispetto al

suolo della chiesa […] di otto once almeno e al massimo di un

cubito» .

Emblematica, sotto questo aspetto, è la risistemazione operata da

Pellegrino Tibaldi, l'architetto di fiducia del Borromeo, nel Duomo

di Milano .

In linea assiale, la basilica tibaldiana presenta la navata riservata

ai fedeli; più in alto, il coro senatorio riservato alle autorità

civili; infine, ancor più elevato, il presbiterio con l'altare

(Fig. 3).

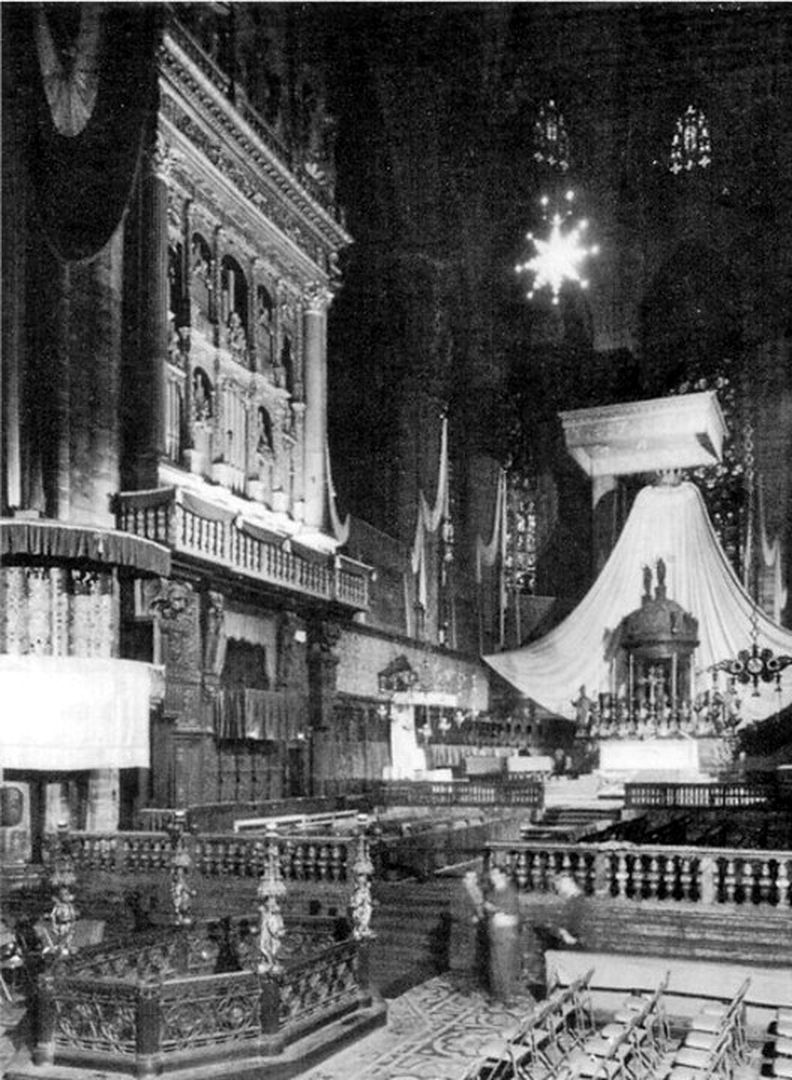

Fig. 3 – Foto storica della zona presbiteriale

Fig. 3 – Foto storica della zona presbiteriale

del Duomo di Milano realizzata

secondo le istruzioni di Carlo Borromeo

Cortesia di Francesco Del Sole

La

netta divisione del presbiterio, su un piano più elevato rispetto

alla navata, è l'accorgimento che, più di ogni altro, è lo

specchio dell'intera riforma carolina. La liturgia, da sempre

condizionata dal rapporto fra navata e presbiterio, è stata

profondamente innovata dal Borromeo nelle modalità di ripartizione

degli spazi, che influenzano profondamente «la norma e la forma, in

maniera che siano conformi ai criteri indicati dai Padri circa la

costruzione […] dell'edificio» .

Fra

norma ed erudizione

A

partire dal 1577 le

Instructiones

si diffondono nel mondo cattolico e le ristampe si susseguono almeno

fino alla fine del Seicento .

L'attenzione riservata dal Borromeo all'architettura delle

basiliche paleocristiane sarà un tema centrale anche nelle varianti

periferiche del trattato carolino. L'esempio forse più eclatante

sono i due volumi che, fra il 1686 e il 1688, sono dati alle stampe

per volere del vescovo di Benevento Vincenzo Maria Orsini, futuro

papa Benedetto XIII: la Antica

Basilicografia

di Pompeo Sarnelli e il Rettore

ecclesiastico

di Marcello Cavalieri.

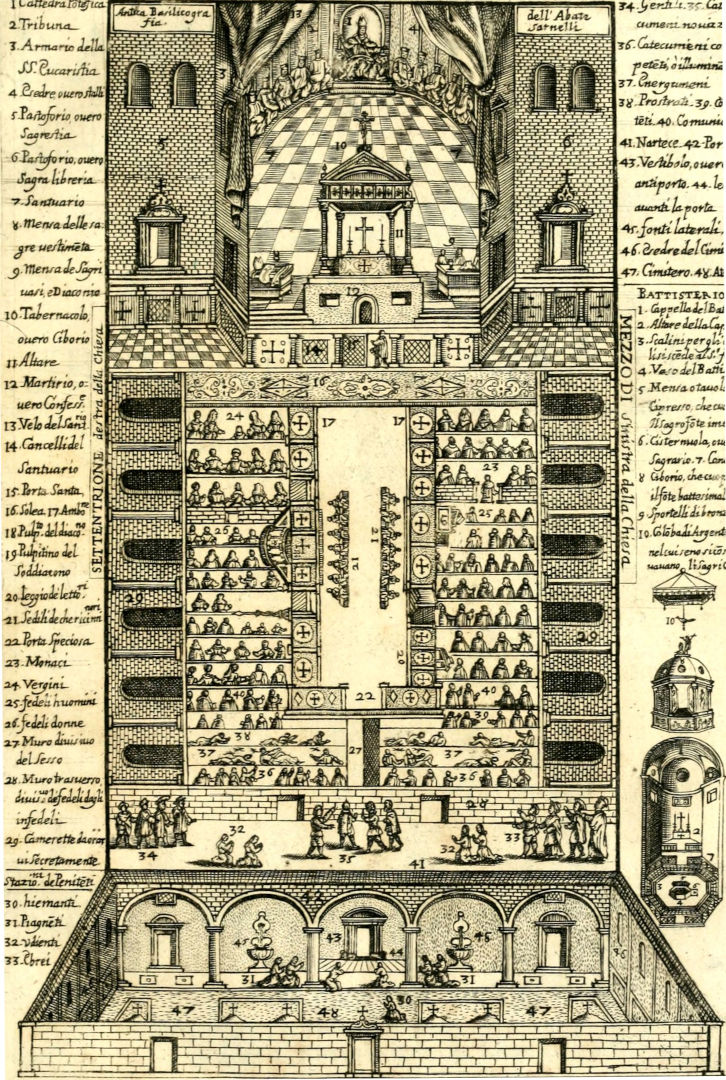

La

Antica

Basilicografia

tenta di ricostruire idealmente, tramite un uso ‘spericolato'

delle fonti, gli spazi dell'edificio-chiesa primitivo rifacendosi

alla basilica di età paleocristiana. Nella chiesa delle origini, di

cui l'autore propone una ricostruzione grafica ,

Sarnelli individua l'unico modello proponibile per un edificio

sacro, opponendo alla «sconcertante mutevolezza delle forme la

sicura uniformità del tipo»

(Fig. 4).

Fig. 4 - Modello di Basilica paleocristiana

Fig. 4 - Modello di Basilica paleocristiana

(da P. Sarnelli, Antica Basilicografia, 1686)

Cortesia di Francesco Del Sole

L'architettura, in questo caso, non prende avvio dal dialogo fra il

vescovo e l'architetto, ma solo dall'auctoritas

del passato ricostruito pezzo per pezzo con grande ostinazione. Se i

primi tempi dell'episcopato orsiniano a Benevento permettono una

certa riflessione erudita sull'architettura religiosa, nel 1688 si

avverte l'urgenza di passare alla cruda operatività dopo il

terremoto che colpisce la città riducendo in macerie molti edifici

sacri. Con un nuovo spirito l'Orsini si rivolge al padre Marcello

Cavalieri commissionandogli la stesura del Rettore

ecclesiastico

che, al contrario della Basilicografia,

si contiene «nei limiti di una nuda e letterale istruzione» .

Non è necessario, secondo il Cavalieri, compiere ragionamenti

eruditi sulla primitiva chiesa cristiana perché era stato proprio

Carlo Borromeo ad aver «accomodato» le antiche pratiche alle

«costumanze moderne» e ai «dettami dell'architettura».

Questi

due volumi, stampati a due anni di distanza, sono la prova di quanto

stava accadendo nella produzione letteraria post-tridentina, composta

da opere che oscillano fra una ricerca erudita e la praticità del

prontuario parrocchiale utile ad accomodare le «chiese diroccate e

rimettere in piè la disciplina» .

Proprio a metà strada fra queste due necessità si colloca il

‘revival

paleocristiano' proposto dal Borromeo, che non è soltanto un

richiamo a un passato letto in chiave mitica, ma un vero e proprio

modello sicuro e insindacabile .

A un primo approccio, le pagine delle Instructiones

possono sembrare un astratto intendimento, frutto di ricerche erudite

condotte nell'ambito delle ‘memorie della Santa Chiesa Romana';

lo studio approfondito delle norme caroline (e delle loro varianti

locali) fa invece comprendere quanto il Borromeo abbia compiuto

un'opera di demitizzazione delle antiche auctoritates

cristiane, eliminando i complessi intrecci della simbologia medievale

e riconducendo la pratica architettonica all'interno di una

tradizione attenta alle funzioni pratiche dell'edificio sacro. Le

Instructiones

costituiscono dunque una delle fonti normative attraverso cui

studiare l'architettura religiosa del XVII e XVIII secolo, che si

nutre di non pochi rimandi medievali in un'ottica di ordine e

disciplina della liturgia e dello spazio.

NOTE

BIBLIOGRAFIA

ACKERMANN

1975

James

ACKERMANN,

Il contributo dell'Alessi alla tipologia della chiesa

longitudinale,

in Galeazzo

Alessi e l'architettura del Cinquecento,

Genova, Poleggi, 1975.

ACKERMANN

1986

James

ACKERMANN, Pellegrino

Tibaldi, San Carlo Borromeo e l'architettura ecclesiastica del loro

tempo,

in San

Carlo e il suo tempo

(Atti del convegno internazionale nel IV centenario dalla morte -

Milano, 21-26 maggio 1984), Roma, Ediz.

di Storia e Letteratura, 1986, vol. I.

ASOR

ROSA 1974

Alberto

ASOR ROSA, La

cultura della Controriforma,

Bari, Laterza, 1974.

BARBARO

1556

Daniele

BARBARO, Vitruvius.

De Architectura,

Venezia, De Franceschi, 1556.

BARBIERI

2018

Lara

Maria Rosa BARBIERI, Carlo

Borromeo, Gabriele Paleotti e Trento: Il Discorso intorno alle

immagini sacre,

in Religione,

cerimoniale e società nelle terre milanesi dell'età moderna,

atti dei convegni di Milano (2013-2015), a cura di Danilo Zardin,

Fabrizio Pagani, Carlo Alessandro Pisoni, Germignaga, Magazzeno

Storico Verbanese, 2018, pp. 125-137.

BAROCCHI

1962

Paola

BAROCCHI, Trattati

d'arte del Cinquecento,

III, Bari, Laterza, 1962, pp. 1-123.

BASILE

BONSANTE 1982

Mariella

BASILE BONSANTE, Architettura

e committenza religiosa: l'Antica Basilicografia di Pompeo

Sarnelli,

in «Archivio storico pugliese», anno XXXV, fasc. I-IV, 1982, pp.

205-235.

BENATI,

REPISHTI 2010

Giulia

BENATI, Francesco REPISHTI, Carlo

Borromeo, Pellegrino Tibaldi e la trasformazione interna del Duomo di

Milano: nuove acquisizioni critiche e documentarie

(Atti della Giornata di studi, Milano, 10 giugno 2010), Milano,

Veneranda Fabbrica del Duomo, 2010.

BENEDETTI

1984

Sandro

BENEDETTI, Fuori

dal classicismo. Sintetismo, tipologia, ragione nell'architettura

del Cinquecento,

Roma, Bonsignori, 1984.

BLUNT

1940

Antony

BLUNT, Artistic

Theory in Italy, 1450-1600,

Oxford, 1940, pp. 127-132; ed. it. Le

teorie artistiche in Italia dal Rinascimento,

Torino, Einaudi, 1966.

BORROMEO

1577

Carlo BORROMEO,

Instructionum

fabricae et supellectilis ecclesiasticae,

Milano 1577, trad. di M. Marinelli, Città del Vaticano, Casa

Editrice Vaticana, 2000.

CAVALIERI

1688

Marcello

CAVALIERI, Il

Rettore ecclesiastico istruito sulle regole della fabbrica e delle

suppellettili…,

Napoli, Fusco editore 1688.

DEL SOLE

2022

Francesco DEL SOLE, Architectural Instructions in Italy between the 16th and 18th Centuries, in «Athens Journal of Architecture», Volume 8, Issue 4, October 2022, pp. 359-378

FAGIOLO

1976

Marcello

FAGIOLO, La

Roma di Sisto V. Le matrici del policentrismo,

in «Psicon. Rivista internazionale di Architettura», n. 8-9, 1976,

pp. 24-39.

FAGIOLO,

MADONNA 1985

Marcello

FAGIOLO,

Maria

Luisa

MADONNA,

a cura di, Roma

sancta. La città delle basiliche. L'arte degli anni santi, il

significato del giubileo,

Roma, Gangemi, 1985.

FAGIOLO,

MADONNA 1993

Marcello

FAGIOLO,

Maria

Luisa

MADONNA,

a cura di, Roma

di Sisto V. Arte, architettura e città fra Rinascimento e Barocco,

Roma, De Luca, 1993.

GATTI

PERER 1980

Maria

Luisa GATTI PERER, Prospettive

nuove aperte da S. Carlo nelle sue Norme per l'Arte Sacra,

in «Atti dell'Accademia di S. Carlo», Milano, 1980, pp. 15-33.

GATTI

PERER 1986

Maria

Luisa GATTI PERER,

Progetto

e destino dell'edificio sacro dopo S. Carlo,

in San

Carlo e il suo tempo

(Atti del convegno internazionale nel IV centenario dalla morte -

Milano, 21-26 maggio 1984), Roma, Ediz.di Storia e Letteratura, 1986,

vol. I, pp. 611-631.

GRASSI

1966

Liliana

GRASSI, Provincia

del Barocco e del Rococò.

Proposta

di un lessico biobibliografico di architettura in Lombardia,

Milano, Ceschina, 1966.

MAINARDI

1931

Luigi

MAINARDI, La

contesa per la sedia dei governatori spagnoli nel presbiterio della

nostra metropolitana,

in «Ambrosius», 7, 12, 1931, pp. 348-354.

PAYNE

1998 Creativity

Alina

PAYNE, Creativity

and bricolage in architectural literature of the Renaissance,

in «RES. Journal of Aesthetics and Anthropology», 1998, pp. 20-38.

PAYNE

1998 Mescolare

Alina

PAYNE, Mescolare,

composti and Monsters in Italian Architectural Theory of the

Renaissance, in

Disarmonia, brutezza e

bizzarria nel Rinascimento,

Firenze, Franco Cesati, 1998, pp. 271-89.

PRODI

1980

Paolo

PRODI, Il

binomio jediniano ‘riforma cattolica e controriforma' e la

storiografia italiana,

in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VI,

1980, pp. 85-98.

RUSSO

2008

Valentina

RUSSO, Architettura

nelle preesistenze tra Controriforma e barocco. ‘Istruzioni',

progetti e cantieri nei contesti di Napoli e Roma,

in Verso

una storia del restauro. Dall'età classica al primo Ottocento,

Firenze, Alinea, 2008, pp. 139-206.

SACHET

2018

Paolo

SACHET, La

chiesa davanti ai Padri: Erasmo, gli umanisti riformati e la

patristica cattolica romana fra Rinascimento e Controriforma,

in «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», 2018, n. 2, anno

54, pp. 389-420.

SÉNÉCAL

2000

Robert

SÉNÉCAL, Carlo

Borromeo's Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae

and its origins in the Rome of his time,

in «Papers of the British School at Rome», vol. 68, 2000, pp.

241–267.

VARAGNOLI

2005

Claudio

VARAGNOLI, Metamorfosi

degli déi, metamorfosi del restauro,

in Memoria

e restauro dell'architettura. Saggi in onore di Salvatore

Boscarino,

, Milano, FrancoAngeli, 2005, pp. 291-300

VASARI

1568

Giorgio

VASARI, Le

vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori,

Firenze, Giunti, 1568.

VON

PASTOR 1943

Ludwig

VON PASTOR, Storia

dei papi,

1943

|