|

|

Abstract

L'architettura ha evoluto il suo

linguaggio in risposta ai cambiamenti

sociali, economici e tecnologici, passando

dalla razionalizzazione industriale a un

modello più fluido e interattivo. Oggi,

nel contesto della società

dell'informazione e della transizione

ecologica, sta emergendo come un sistema

dinamico in grado di integrare nuove

tecnologie e affrontare le sfide

ambientali.

Metápolis propone

un'architettura come pratica relazionale

e processuale, mentre la rewild

architecture

promuove la coesistenza e la

rigenerazione ecologica, unendo

l'ambiente costruito e naturale.

L'intelligenza artificiale (IA)

sta rivoluzionando il settore, permettendo

la progettazione generativa e la creazione

di spazi adattivi che rispondono alle

esigenze ecologiche, sociali e

comportamentali. In questo nuovo

paradigma, l'architetto non è più visto

come creatore di forme statiche, ma come

facilitatore di relazioni ecologiche e

tecnologiche, promuovendo la simbiosi tra

natura e tecnologia. L'integrazione

dell'IA con principi ecologici apre la

strada a un'architettura resiliente e

sostenibile, capace di rispondere alle

sfide globali del XXI secolo, contribuendo

attivamente alla rigenerazione dei sistemi

ecologici.

La

convergenza

tra tecnologia e natura, attraverso la

"simbiosi aumentata", sta ridisegnando

l'architettura contemporanea, sfidando

la separazione tra l'ambiente costruito

e quello naturale. Esempi come il Living

Architecture Project

mostrano come la tecnologia, l'IA e

l'ecologia possano trasformare gli

edifici in organismi viventi che si

adattano continuamente all'ambiente. La

progettazione sta evolvendo verso una

visione sistemica, con la figura

dell'"ecologo digitale", che integra

scienze naturali e tecnologie avanzate.

Questo approccio olistico cambia anche

la formazione degli architetti,

preparandoli a creare soluzioni

innovative per le sfide ecologiche e

climatiche. L'architettura del futuro

sarà così un agente di cambiamento

ecologico e sociale, capace di

rigenerare e preservare i sistemi

ecologici globali.

|

|

|

Introduzione

L'architettura,

espressione

materiale della cultura umana, ha sempre agito

come interfaccia tra innovazione tecnologica e

trasformazioni sociali. Questa relazione, che

Lewis Mumford definì “determinismo tecnologico” ,

descrive come le innovazioni tecniche non solo

influenzino ma modellino nuovi spazi e linguaggi

architettonici.

L'era

industriale, segnata dalla meccanizzazione e

dall'urbanizzazione, incrinò i modelli

architettonici tradizionali. La rivoluzione del

XIX secolo introdusse materiali come ferro,

acciaio e cemento armato, rendendo obsoleti i

sistemi costruttivi storici .

A questa rottura tecnologica si affiancarono

profondi cambiamenti sociali: l'ascesa della

classe operaia, la concentrazione urbana, la

standardizzazione produttiva.

In tale

contesto nacque il movimento moderno, che sviluppò

un linguaggio coerente con i nuovi paradigmi

industriali. Le Corbusier formulò i “Cinque punti

dell'architettura” (1926), traducendo in chiave

spaziale i principi della produzione seriale: pilotis, tetto-giardino,

pianta libera, finestra a nastro e facciata

libera. L'edificio come “macchina per abitare”

sintetizzava un'idea di architettura efficiente e

razionale.

Walter

Gropius, con la Bauhaus, promosse il

concetto di Gesamtkunstwerk industriale: una

sintesi tra design, architettura e produzione,

basata su prefabbricazione e standardizzazione per

rendere l'architettura accessibile .

Mies van der Rohe portò questa visione

all'essenziale con il suo less is more, valorizzando

struttura, spazio e luce in opere come il

Padiglione di Barcellona (1929) e l'IIT di

Chicago.

Fig. 1 – MIES VAN DER ROHE, Padiglione di Barcellona, 1929

Fig. 1 – MIES VAN DER ROHE, Padiglione di Barcellona, 1929

(foto © di S. Rugino, cortesia di S. Rugino)

Nonostante il successo, il modernismo

presentava contraddizioni interne. L'approccio

deterministico, che subordinava la progettazione

alle logiche produttive, mostrava presto i suoi

limiti:

-

riduzionismo funzionale: l'abitare

ridotto a funzioni elementari ignorava la

ricchezza dell'esperienza umana e la dimensione

simbolica dello spazio;

-

universalismo astratto: la ricerca di

soluzioni valide ovunque annullava le

specificità locali:

-

separazione natura-cultura: la rottura

con l'ambiente naturale privilegiava il

controllo tecnologico a scapito dell'ecologia;

Negli anni ‘60, del novecento, queste

criticità divennero evidenti. Jacobs denunciò

l'impatto disgregante dell'urbanistica modernista,

mentre Alexander propose metodi progettuali più

organici e partecipativi.

Con

l'avvento della società post-industriale — dominata da

servizi, informazione e reti digitali — i modelli

modernisti apparvero inadeguati. La rigidità

spaziale del modernismo mal si adattava a una

realtà fluida e in continua evoluzione. A partire

dagli anni ‘90, del novecento, l'architettura

cominciò a orientarsi verso modelli più

flessibili, interattivi e adattivi, capaci di

rispondere alla complessità contemporanea.

Il

manifesto Metápolis, pubblicato nel

1999 da Manuel Gausa e altri membri dell'Institute

for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), rappresenta

una svolta teorica nel passaggio da

un'architettura modernista, fondata su logiche

funzionaliste e universaliste, a un approccio

relazionale, processuale e adattivo. Questo

documento anticipa la necessità di una

progettazione non più orientata a oggetti statici,

ma a sistemi complessi in continua interazione con

le dinamiche socio-tecnologiche contemporanee.

Come afferma Gausa, non si tratta più di

progettare forme finite, ma di organizzare sistemi

aperti, flessibili, interattivi, capaci di

evolvere nel tempo .

Tale

visione prefigura un'architettura pensata come

infrastruttura cognitiva, non semplicemente

materiale, capace di incorporare l'informazione

come componente essenziale del progetto. In questo

senso, Metápolis anticipa molte

delle istanze che oggi trovano concretizzazione

nell'integrazione dell'intelligenza artificiale

nei processi progettuali. Il passaggio dal

paradigma della forma a quello del processo, e da

quello della tipologia a quello del comportamento,

prepara il terreno a un'architettura

computazionale in grado di apprendere, simulare,

adattarsi e reagire al contesto in tempo reale.

Con

l'introduzione dell'IA nei flussi progettuali,

l'architettura acquisisce nuove capacità

predittive e adattive. Algoritmi di apprendimento

automatico, simulazioni generative e sistemi

parametrici permettono di gestire la complessità

ambientale, sociale e tecnologica in modo

dinamico. Come sostiene Antoine Picon,

l'architettura digitale inaugura una “nuova

episteme progettuale”, dove il progetto non si

limita più a una rappresentazione formale della

volontà dell'architetto, ma diventa una

piattaforma operativa che media tra dati, vincoli

e intenzioni .

In

questo quadro, l'IA non rappresenta solo uno

strumento di ottimizzazione, ma un agente

epistemologico che modifica la natura stessa del

progetto. L'architetto assume un nuovo ruolo: da

autore formale a facilitatore di sistemi

intelligenti e relazionali, capace di orchestrare

processi complessi piuttosto che imporre soluzioni

univoche. Come osserva Mario Carpo (2021), il

progetto architettonico, nell'epoca

dell'algoritmo, non è più un'interpretazione del

mondo, ma un'interazione con esso .

In

continuità

con la visione delineata dal Metápolis

Dictionary

of Advanced Architecture, l'architettura

computazionale

e l'intelligenza artificiale (IA) convergono verso

una nuova concezione sistemica del progetto. In

questa prospettiva, l'ambiente costruito non è più

uno sfondo inerte o un mero contenitore

funzionale, ma un agente attivo che interagisce

dinamicamente con i sistemi ecologici e le

trasformazioni sociali. Questo passaggio segna una

svolta epistemologica profonda: si abbandona una

concezione dell'architettura come forma autonoma e

finita, per abbracciare un modello in cui lo

spazio è inteso come parte di “un'ecologia

dell'informazione” ,

continuamente alimentata da flussi di dati,

interazioni e adattamenti.

La

progettazione, in questo contesto, non può più

essere concepita come un atto isolato, definito

una volta per tutte. Diventa un processo aperto,

dinamico e interattivo, che deve misurarsi con l'eterogeneità e la complessità

dei sistemi viventi. L'architettura deve quindi

essere sostenibile, resiliente e sensibile ai

segnali provenienti dall'ambiente naturale, dalle

comunità locali e dalle infrastrutture

tecnologiche. Le tecniche di IA — come il machine learning, l'ottimizzazione

generativa e le simulazioni ambientali in tempo

reale — offrono strumenti per progettare spazi

capaci di apprendere e adattarsi, rispondendo in

modo proattivo ai cambiamenti climatici, all'uso

energetico, ai flussi umani e alla biodiversità.

In

parallelo, si afferma il paradigma della rewild

architecture,

che propone un ribaltamento della visione

antropocentrica moderna, promuovendo invece una

coabitazione attiva tra esseri umani e non umani.

In questa prospettiva, l'architettura non è più

barriera o dominio, ma strumento di riconnessione

ecologica. Si configura come dispositivo

relazionale in grado di facilitare interazioni

simbiotiche tra differenti forme di vita e i loro

habitat, sia naturali che costruiti. L'architetto,

quindi, non è più un autore solitario che impone

un ordine formale, ma diventa un facilitatore

di

ecologie,

capace di orchestrare relazioni complesse tra

ambiente, tecnologia e cultura.

L'incontro

tra

IA e rewilding impone dunque una

nuova grammatica progettuale, in cui

l'intelligenza algoritmica si integra con la

sensibilità ecologica. Non si tratta semplicemente

di digitalizzare l'ecologia o di rendere “più

verdi” gli edifici, ma di concepire ambienti

costruiti come sistemi viventi, adattivi e

rigenerativi. Un'architettura intelligente che

evolve con i suoi contesti, capace di contribuire

attivamente al riequilibrio ecologico e alla

resilienza dei territori.

Questa

convergenza apre una riflessione profonda sul

ruolo del progetto oggi: qual è la funzione

dell'architetto in un mondo in cui l'IA partecipa

ai processi decisionali? Come possiamo integrare

dati ecologici, climatici e comportamentali in

tempo reale nel processo progettuale? E

soprattutto, come progettare ambienti capaci di

rispondere alle trasformazioni sociali e

ambientali non con rigide soluzioni tipologiche,

ma con adattabilità, sensibilità e responsabilità?

In

conclusione, il presente saggio esplora l'ipotesi

che l'integrazione tra intelligenza artificiale e

rewild

architecture

possa generare un nuovo paradigma progettuale. Non

più un'architettura intesa come artefatto statico,

ma come organismo vivo, dotato di intelligenza

distribuita e responsabilità ecologica. Una

visione in cui teoria, tecnologia ed etica si

intrecciano per affrontare le sfide complesse del

XXI secolo, trasformando il progetto in un atto

relazionale, rigenerativo e consapevole.

In

questo contesto emergente, prende forma il

concetto di simbiosi aumentata, in cui ambienti

naturali, sistemi artificiali e intelligenze –

umane e non umane – coevolvono in modo sinergico.

L'architettura non è più separata dall'ambiente,

ma lo potenzia, lo interpreta e lo rigenera

attraverso sistemi interattivi e adattivi che

amplificano la biodiversità e favoriscono nuovi

equilibri ecosistemici. Si tratta di un cambio di

prospettiva profondo: il progetto non agisce sulla natura, ma con la natura, in un

dialogo continuo tra materia, dati e vita.

All‘interno di questo

orizzonte, l'architetto assume il ruolo di

“ecologo digitale”, un mediatore tra intelligenze

artificiali, processi naturali e bisogni umani.

Una figura capace di tradurre i flussi informativi

complessi in strategie spaziali sostenibili, di

progettare con algoritmi ma anche con empatia, di

leggere il territorio come una rete vivente da

ascoltare, tutelare e rigenerare. L'ecologo

digitale non si limita a produrre forme, ma

coltiva relazioni: tra specie, tecnologie e

culture, orientando il progetto verso un futuro

più simbiotico, inclusivo e resiliente.

Discontinuità

post-industriale

e nuovi paradigmi computazionali

La

transizione dalla società industriale a quella

post-industriale ha trasformato profondamente i

modelli di produzione, l'organizzazione del lavoro

e la concezione dello spazio. Daniel Bell

individua tre tratti distintivi di questa nuova

condizione: il passaggio da un'economia centrata

sui beni materiali a una basata sui servizi, il

ruolo centrale della conoscenza teorica come leva

dell'innovazione e l'emergere di tecnologie

intellettuali per la risoluzione di problemi

complessi .

Questi

mutamenti danno origine a nuove spazialità,

analizzate da Manuel Castells nel concetto di

“spazio dei flussi” , in

contrapposizione allo “spazio dei luoghi” tipico

della società industriale. Lo spazio

post-industriale non si organizza più attorno alla

prossimità fisica, ma attraverso reti globali di

interazione istantanea. La struttura urbana si

riconfigura in una rete di nodi interconnessi,

come centri finanziari e infrastrutture

tecnologiche, frequentati da una nuova élite

manageriale globale che abita spazi standardizzati

e deterritorializzati.

Parallelamente,

Richard

Sennett osserva come il nuovo capitalismo, fondato

su flessibilità, customizzazione e lavoro

cognitivo, richieda ambienti molto diversi da

quelli pensati dal modernismo .

La rigidità funzionale e la compartimentazione

tipiche dell'era industriale si rivelano

inadeguate a supportare forme di lavoro basate

sulla collaborazione, sull'innovazione diffusa e

sulla mobilità.

La

smaterializzazione produttiva ridefinisce le

logiche spaziali: le strutture organizzative

diventano modulari e ricombinabili, richiedendo

ambienti adattabili; l'innovazione emerge

dall'interazione tra competenze diverse, favorendo

spazi che facilitano lo scambio informale e la

creatività; la virtualizzazione di molte

attività

riduce la necessità di funzioni spaziali rigide,

aprendo a modelli ibridi fisico-digitali.

Il

collettivo

Metápolis

sintetizza queste trasformazioni, delineando un

paradigma progettuale per la società

dell'informazione che propone un'architettura

intesa come sistema aperto e trasformabile, capace

di accogliere usi imprevisti e mutazioni future.

Il progetto non definisce più uno stato finale, ma

governa processi evolutivi in continua

trasformazione, ponendo l'accento sulle relazioni

con il contesto urbano, sociale e ambientale. La

tecnologia digitale non è più un elemento

decorativo, ma parte strutturale, consentendo agli

edifici di raccogliere, elaborare e rispondere a

dati ambientali e d'uso.

Fig. 2 – ENRIC RUIZ GELI, Media - TIC, Barcellona, 2009

Fig. 2 – ENRIC RUIZ GELI, Media - TIC, Barcellona, 2009

(da https://www.archdaily.com/49150/media-tic-enric-ruiz-geli)

Foto cortesia di S. Rugino

Questa

visione rappresenta una profonda svolta

epistemologica per l'architettura, segnando il

passaggio da una disciplina tradizionalmente

ancorata alla rappresentazione geometrica statica

a un campo incentrato sull'elaborazione

informazionale dinamica e complessa. Oxman

definisce questa trasformazione come il passaggio

al “design computazionale” ,

una nuova pratica progettuale che si fonda su

logiche evolutive, algoritmiche e performative. In

altre parole, l'architettura non è più solo

questione di forme da disegnare e riprodurre, ma

di processi da simulare, ottimizzare e far

evolvere continuamente, grazie all'interazione con

dati e sistemi digitali.

Un

esempio concreto di questa evoluzione è

l'integrazione degli algoritmi genetici,

sviluppati da pionieri come John Frazer (1995) e

Karl Chu (2006). Questi algoritmi si ispirano ai

meccanismi della selezione naturale e

dell'evoluzione biologica per generare morfologie

architettoniche complesse e adattative. Attraverso

simulazioni evolutive, parametri progettuali

codificati matematicamente – i cosiddetti “genotipi” – producono

configurazioni spaziali, i “fenotipi”, che vengono

poi valutate in base a criteri di performance

definiti, come efficienza energetica, stabilità

strutturale o funzionalità. Il sistema applica

processi di selezione, mutazione e crossover, analoghi a quelli

biologici, per creare soluzioni innovative e

ibride che sfuggono alla rigidità del progetto

tradizionale, permettendo così di esplorare un

vasto spazio di possibilità progettuali.

Parallelamente,

l'avanzamento

del machine

learning

e delle reti neurali sta trasformando

ulteriormente il processo progettuale, facendone

una pratica predittiva e data-driven. Questi algoritmi

sono in grado di analizzare enormi dataset che includono

informazioni climatiche, comportamentali e urbane,

per ottimizzare la disposizione degli spazi in

modo che rispondano efficacemente ai pattern d'uso

reali, anticipino variazioni ambientali e

migliorino il comfort e la sostenibilità. La

manutenzione predittiva, resa possibile dal

monitoraggio continuo tramite sensori

intelligenti, contribuisce a prevenire guasti

strutturali o impiantistici, estendendo la durata

e l'efficienza degli edifici.

Il

contributo di Achim Menges con il concetto di “material

computation”

aggiunge un ulteriore livello di complessità a

questa trasformazione. In questo approccio, le

proprietà fisiche e comportamentali dei materiali

non sono più viste come semplici elementi passivi

da modellare, ma come componenti attivi del

processo computazionale .

Attraverso simulazioni sofisticate è possibile

modellare fenomeni come deformazioni,

invecchiamento e interazioni ambientali,

permettendo di ottimizzare la distribuzione dei

materiali e delle forze in modo topologico, ma

anche di progettare elementi architettonici capaci

di rispondere dinamicamente agli stimoli esterni,

come variazioni di temperatura o umidità. Questo

approccio trasforma l'architettura in un organismo

“vivente”, che interagisce attivamente con il

proprio ambiente.

L'insieme

di

queste metodologie dà origine a un'architettura

cognitiva, intesa come un sistema complesso e

intelligente che percepisce l'ambiente circostante

attraverso reti sensoriali integrate, elabora

grandi quantità di dati per identificare pattern e

tendenze, e si adatta dinamicamente ai cambiamenti

esterni. Questo processo di apprendimento continuo

e feedback

loop

migliora progressivamente le performance degli

spazi, permettendo una progettazione che non è mai

definitiva, ma sempre in evoluzione.

Questa profonda trasformazione non investe

solo gli strumenti e i linguaggi dell'architettura,

ma ne ridefinisce l'essenza stessa, incidendo in

modo radicale sul ruolo dell'architetto all'interno

della società contemporanea. L'architetto non è più

(o non può più essere) semplicemente il creatore di

forme statiche, chiuse e autoreferenziali, ma

diventa un regista di complessità, un facilitatore

di relazioni, chiamato a operare in un contesto in

continua evoluzione, segnato da crisi ambientali,

trasformazioni urbane, emergenze climatiche e

mutamenti socio-culturali.

In questo nuovo scenario, l'architetto

assume un ruolo interdisciplinare e sistemico: deve

saper leggere e interpretare dati complessi

(ambientali, sociali, energetici, tecnologici),

integrare competenze provenienti da ambiti

differenti (come l'ingegneria, la biologia,

l'informatica o le scienze sociali) e orchestrare

processi progettuali flessibili, adattivi e aperti

all'imprevisto. L'opera architettonica non è più

intesa come un risultato definitivo, ma come un

sistema dinamico, capace di evolvere nel tempo, di

dialogare con l'ambiente circostante e di interagire

con chi lo abita.

L'architettura diventa così un organismo

intelligente, un'infrastruttura sensibile e

responsiva, dotata di capacità di apprendimento

(grazie anche all'uso di tecnologie digitali,

sensori, intelligenza artificiale e analisi dei

dati), in grado di contribuire attivamente alla

rigenerazione ecologica e sociale dei territori.

Essa si configura come un'interfaccia tra natura e

cultura, tra innovazione tecnologica e tradizione

locale, tra esigenze individuali e bisogni

collettivi.

Fig. 3 – JEAN NOUVEL, Musée du Quai Branly, Parigi, 2009

Fig. 3 – JEAN NOUVEL, Musée du Quai Branly, Parigi, 2009

(foto © S. Rugino, cortesia di S. Rugino)

In questo contesto, progettare significa

prendersi cura: della terra, delle persone, delle

risorse. L'architetto, in quanto mediatore critico,

non si limita a risolvere problemi tecnici, ma

assume una responsabilità etica e politica,

orientando le scelte progettuali verso modelli di

sviluppo più equitativi, inclusivi e sostenibili.

L'architettura, dunque, non è più un oggetto da

contemplare, ma un agente attivo di trasformazione,

una pratica relazionale e rigenerativa che abita il

tempo, i conflitti e le fragilità del presente,

offrendo visioni concrete e trasformative per il

futuro.

Rewilding architettonico:

verso un paradigma ecocentrico

Il

concetto di rewilding è emerso negli anni

‘90 all'interno dell'ecologia della conservazione

come risposta alla crescente frammentazione degli

ecosistemi naturali e alla crisi globale

rappresentata dalla sesta estinzione di massa.

Questo approccio propone una trasformazione

radicale della gestione ambientale, orientata non

solo a proteggere singole specie o habitat, ma a

ristabilire le dinamiche ecologiche complesse e

autonome degli ecosistemi. Soulé e

Noss (1998) hanno sintetizzato il rewilding nei tre principi

fondamentali, le cosiddette “tre C”: cores (nuclei), corridors

(corridoi) e carnivores (carnivori).

I “cores” sono ampie aree

protette capaci di ospitare popolazioni vitali di

specie native, inclusi i grandi predatori, che

necessitano di habitat estesi e continui. I “corridors” sono corridoi

ecologici che collegano queste aree, facilitando

lo scambio genetico e i movimenti migratori

essenziali per la sopravvivenza delle specie.

Infine, la presenza dei “carnivores”, cioè la

reintroduzione di predatori apicali, è cruciale

per ristabilire le cosiddette “trophic

cascades”:

la loro azione di regolazione sulle popolazioni di

erbivori evita il sovrasfruttamento della

vegetazione, consentendo la rigenerazione e il

mantenimento della biodiversità .

Il

successo di iniziative come il Yellowstone

Wolf

Project,

avviato nel 1995, ha dimostrato come la

reintroduzione di lupi possa ripristinare

equilibri ecologici complessi, influenzando la

struttura della fauna e della flora. Analogamente,

i progetti nei Paesi Bassi (Oostvaardersplassen) hanno mostrato l'efficacia

del

rewilding

nella creazione di habitat dinamici e resilienti.

Tuttavia, applicare questi principi in contesti

antropizzati, come le aree urbane o agricole, pone

sfide che richiedono un ripensamento profondo del

concetto stesso di ecosistema.

Fig. 4 – Totora Reed Floating, (da Julia Whatson,

Fig. 4 – Totora Reed Floating, (da Julia Whatson,

Lo-TEK. Design by radical indigenism, Cologne, Taschen, 2019, pag. 287)

Cortesia di S. Rugino

Jørgensen (2015) ha

introdotto la nozione di “novel ecosystems” ,

ovvero sistemi ecologici nuovi, ibridi, che

nascono dall'interazione tra elementi naturali e

antropici senza precedenti storici. Questo

riconoscimento implica che gli ambienti urbani e

antropizzati non possono tornare a uno stato

pristino o naturale tradizionale, ma possono

sviluppare nuove forme di biodiversità e offrire

servizi ecosistemici innovativi, spesso più

funzionali e adattativi rispetto ai modelli

naturali classici.

In questo contesto, l'architettura

occidentale tradizionale si è dimostrata

storicamente antropocentrica, basata sulla

separazione netta tra uomo e natura. Il paradigma

consolidato, incarnato dalla Carta di Atene (1933),

concepisce lo spazio costruito come funzionale alle

esigenze umane, relegando la natura a semplice

decorazione o risorsa da sfruttare. Questa visione

limita la possibilità di integrare realmente la

natura negli ambienti urbani.

Il

filosofo e paesaggista Gilles Clément

propone

una visione alternativa attraverso la teoria del

“Terzo Paesaggio”. Clément

individua

negli spazi abbandonati, incolti e marginali delle

città —luoghi

spesso trascurati o considerati rifiuti urbani— le

vere riserve di biodiversità. Questi “spazi

dell'abbandono” consentono alla natura di

esprimere liberamente la propria dinamica

evolutiva, dimostrando che la vita può prosperare

anche in ambienti fortemente antropizzati, purché

liberata

da un controllo eccessivo .

Parallelamente,

l'antropologa

Anna Tsing ha elaborato il concetto di “more-than-human

worlds”

,

che supera la tradizionale dicotomia

natura/cultura. In questa prospettiva, le città e

i loro ecosistemi sono visti come ambienti ibridi

in cui specie native, esotiche e sinantropiche

coevolvono attraverso relazioni complesse e

simbiotiche. La biodiversità urbana diventa così

un processo emergente, non un semplice residuo di

ecosistemi passati, e l'architettura può assumere

un ruolo attivo come infrastruttura ecologica che

supporta questi processi coevolutivi.

Il rewilding architettonico si

concentra quindi sulla creazione di condizioni

favorevoli all'auto-organizzazione ecologica,

piuttosto che sulla definizione di configurazioni

spaziali rigide e statiche. Questo approccio

implica la progettazione di successioni ecologiche

programmate: gli spazi inizialmente controllati

evolvono nel tempo verso ambienti semi-naturali,

con edifici e infrastrutture che incorporano

substrati, microhabitat e materiali che

facilitano la colonizzazione spontanea di specie

pioniere. La gestione adattiva è essenziale, con

un monitoraggio continuo delle dinamiche emergenti

e interventi minimi che assecondano piuttosto che

dirigono i processi naturali.

Inoltre,

il

riconoscimento della “temporalità non-umana”

richiede che l'architettura incorpori la

dimensione dei tempi ecologici —cicli vitali,

successioni, adattamenti— spesso molto più lunghi

e imprevedibili rispetto ai tempi progettuali

umani. Progettare per la durata e il cambiamento è

quindi un elemento cruciale per il successo del rewilding urbano.

La

progettazione ecologica richiede competenze

specifiche: la creazione di nicchie integrate in

elementi architettonici (coperture verdi, sistemi

di raccolta delle acque, facciate vegetali) che

svolgano funzioni tecniche ed ecologiche

contemporaneamente; la definizione di reti di

connettività che collegano habitat frammentati

attraverso corridoi verdi, ponti ecologici e stepping stones; la progettazione

di microhabitat calibrati sulle

esigenze di specie target, come nidi per uccelli,

rifugi per chirotteri e zone per impollinatori.

Il principio della coevoluzione, mutuato

dalla biologia, si traduce in architetture adattive,

modulari e capaci di modificarsi in risposta alle

dinamiche ecologiche. L'integrazione di sistemi di

monitoraggio permette all'edificio di “apprendere” e

adattarsi, regolando aspetti come illuminazione o

accessi in base alla presenza di fauna. L'idea di

invecchiamento programmato trasforma l'obsolescenza

in un'opportunità, concependo strutture pensate per

essere colonizzate e trasformate dalla vegetazione

spontanea nel tempo.

L'osservazione

di

come la natura colonizza le rovine urbane e

l'archeologia industriale ispira queste strategie.

Le “rovine del futuro” di Robert Smithson

anticipano l'idea di architetture che integrano

fin dall'origine processi di decadimento e

rinaturalizzazione . La

biomimesi in questo ambito non si limita alla

forma ma include funzioni ecologiche, come la

riproduzione di canopy urbane stratificate

o superfici che offrono substrati di

colonizzazione per specie vegetali e animali.

Artisti come Smithson, Nancy Holt e Andy

Goldsworthy hanno esplorato le relazioni tra arte,

architettura e processi naturali, creando opere

viventi e dinamiche che influenzano fortemente

l'approccio progettuale contemporaneo verso edifici

come sculture in continua trasformazione.

Fig. 5 – ROBERT SMITHSON, Broken circle/spiral hill, 2021

Fig. 5 – ROBERT SMITHSON, Broken circle/spiral hill, 2021

(da https://www.exibart.com/arte-contemporanea/

broken-circle-spiral-hill-di-robert-smithson-cinquantanni-dopo/)

Cortesia di S. Rugino

Questo nuovo paradigma ridefinisce

radicalmente il ruolo dell'architetto, che non

progetta più configurazioni definitive ma condizioni

per processi emergenti e interattivi. Sono

necessarie competenze ecologiche avanzate, una

visione sistemica orientata ai processi e una

gestione dell'incertezza, accettando che i risultati

emergeranno da complesse interazioni non

completamente prevedibili. L'architetto diventa

mediatore tra esigenze umane e non-umane,

sviluppando conoscenze di etologia applicata,

ecologia urbana e forme di comunicazione

multispecifica che dialogano con diverse specie.

Il

paradosso del rewilding architettonico

consiste nel tentativo di progettare la

spontaneità, in una disciplina tradizionalmente

legata al controllo e alla definizione rigida

degli spazi. L'introduzione di dinamiche

ecologiche “selvagge” negli ambienti urbani

solleva questioni di sicurezza, salute pubblica e

conformità normativa, dovute alla presenza di

fauna selvatica, vegetazione spontanea e accumulo

di biomassa. Per questo, il successo del rewilding dipende anche

dall'accettazione sociale di estetiche più

disordinate e processi meno controllati, che

richiedono programmi educativi e di

sensibilizzazione per modificare la percezione

comune della natura urbana.

Nonostante

queste

sfide, il rewilding architettonico

rappresenta una direzione di ricerca e pratica

fondamentale per immaginare forme di coabitazione

sostenibile e rispettosa tra umani e non-umani

negli ambienti urbani del XXI secolo, contribuendo

a ridefinire i confini tra città e natura e a

promuovere ecosistemi più resilienti, dinamici e

biodiversi.

Simbiosi

aumentata:

framework teorico

La

simbiosi aumentata rappresenta un cambiamento di

paradigma nell'architettura contemporanea,

superando la dicotomia tra natura e tecnologia

attraverso l'integrazione tra intelligenza

artificiale e processi di rewilding. Gli edifici non

sono più concepiti come oggetti statici, ma come

organismi viventi capaci di adattarsi alle

dinamiche ecologiche circostanti.

Radicata nella teoria dei sistemi complessi

adattivi (Holland, 1995; Gell-Mann, 1994), questa

visione configura l'architettura come interfaccia

attiva tra biosfera e tecnosfera. Come teorizzato da

Bateson, la simbiosi non è solo funzionale ma

ontologica: edificio ed ecosistema co-evolvono,

influenzandosi reciprocamente, secondo i principi

della coevoluzione.

L'edificio

diventa

un organismo percettivo, dotato di un sistema

nervoso distribuito. Sensori ambientali operano su

diverse scale: micro (qualità dell'aria,

temperatura dei materiali), meso (microclima,

presenza di fauna) e macro (pattern climatici,

connettività ecologica), permettendo

all'intelligenza artificiale di elaborare una

comprensione olistica delle dinamiche ambientali.

I dati raccolti alimentano sistemi responsivi che

trasformano fisicamente lo spazio: pareti che

regolano la permeabilità, coperture che modulano

l'ombreggiamento in base ai cicli vegetativi,

aperture che seguono i flussi migratori.

L'edificio si adatta, interpretando l'ambiente in

tempo reale, secondo i principi della responsive

architecture

e della biomimicry .

Questa

adattività si estende anche al metabolismo: i

flussi energetici e idrici si sincronizzano con i

ritmi naturali. L'IA ottimizza il funzionamento

dell'edificio seguendo cicli circadiani e

stagionali, integrando fitodepurazione,

ventilazione naturale e raccolta idrica secondo

una logica ecologica del metabolismo urbano .

La

progettazione si apre a un processo co-evolutivo

che include attivamente anche altre specie. Gli

algoritmi simulano i comportamenti di insetti,

uccelli, mammiferi e piante per generare

configurazioni spaziali che integrano microhabitat

e

percorsi ecologici. Le esigenze multispecifiche

vengono bilanciate attraverso design generativi

che ottimizzano simultaneamente per le necessità

umane e non-umane: giardini verticali, facciate

con nidi integrati, corridoi ecologici urbani. Le

strutture si trasformano in interfacce

interspecifiche, capaci di mediare relazioni:

superfici che favoriscono la crescita di muschi,

sistemi di irrigazione che fungono da abbeveratoi

per la fauna, elementi architettonici che svolgono

funzioni ecologiche e sociali simultaneamente.

Questa

logica relazionale si ispira al concetto di “boundary objects” elaborato da Star

e Griesemer, reinterpretato in chiave

architettonica all'interno di una visione

post-antropocentrica. In questo contesto,

l'edificio non è più un oggetto statico, ma un

sistema in evoluzione continua, capace di

adattarsi, apprendere e trasformarsi in risposta

al proprio ambiente .

L'intelligenza

artificiale,

integrata nei processi costruttivi e gestionali,

apprende dai cicli ambientali, dal comportamento

degli abitanti e dalle variazioni climatiche,

affinando nel tempo le proprie strategie

attraverso modelli di machine

learning

e principi di adaptive management

. L'architettura si

fa così intelligente e sensibile, capace di

reagire dinamicamente alle sollecitazioni esterne.

Materiali

biologici

integrati nella struttura si autoriparano, sistemi

robotici automatizzano la manutenzione e i moduli

architettonici si riconfigurano in base ai

mutamenti del contesto. In questo modo, l'edificio

sviluppa proprietà autopoietiche :

mantiene la propria coerenza interna mentre si

rinnova continuamente, come un organismo vivente.

L'evoluzione

architettonica

si distribuisce su diverse scale temporali, dai

microcicli quotidiani alle trasformazioni più

lente e profonde che si dispiegano nell'arco di

decenni. L'intelligenza artificiale, in questo

scenario, funge da regista della complessità

cronologica, anticipando traiettorie di sviluppo

secondo i principi della coevolutionary

theory

e dell'ecologia temporale .

Questo paradigma ridefinisce radicalmente

il significato dell'abitare: non si tratta più di

occupare uno spazio, ma di partecipare a un

ecosistema dinamico. Gli esseri umani diventano

coabitanti all'interno di una comunità

biotecnologica, in cui le scelte abitative

influenzano — e sono al tempo stesso influenzate —

da processi ecologici in continua trasformazione.

Le

riflessioni fenomenologiche di Heidegger

sull'”abitare” costituiscono un punto di partenza

fondamentale per ripensare il rapporto tra

l'essere umano e il mondo. Nel saggio Costruire,

abitare, pensare,

Heidegger afferma che abitare non è semplicemente

occupare uno spazio fisico, ma è un modo

essenziale dell'essere, un rapporto di cura e

appartenenza con il mondo. L'”abitare” autentico,

secondo il filosofo, implica una relazione

radicata, non strumentale, con la terra, gli altri

e il divino, ponendo l'essere umano non come

dominatore, ma come custode del mondo .

Questa

visione viene ampliata e messa in dialogo con

l'ecologia relazionale di Tim Ingold, secondo cui

gli esseri viventi non si muovono in uno spazio

già dato, ma “crescono con” l'ambiente attraverso

un processo continuo di interazione e

co-evoluzione. Per Ingold, abitare significa

essere immersi in un flusso di relazioni materiali

e percettive, dove la distinzione tra natura e

cultura perde di significato. Il paesaggio non è

uno sfondo inerte, ma un tessuto vivente che si

forma insieme a chi lo attraversa e lo abita.

L'abitare, in questo senso, è un gesto ecologico e

creativo, che implica una partecipazione attiva

alla vita dei luoghi .

A

completare questa prospettiva si inserisce

l'ontologia simbiotica di Philippe Descola, che

mette in discussione la visione occidentale

dualistica di natura e cultura. Descola mostra

come diverse culture non separino gli esseri umani

dagli altri viventi, ma li concepiscano come parte

di una rete simbiotica e interdipendente.

Nell'ontologia simbiotica, il mondo è abitato da

una pluralità di agenti – umani, animali,

vegetali, spiriti, elementi – tra i quali si

instaurano relazioni di reciprocità e

co-esistenza. Questa visione apre la strada a una

concezione dell'abitare non antropocentrica, in

cui l'architettura non è costruita solo per l'umano, ma insieme ad altri esseri e

in ascolto delle ecologie locali .

L'intreccio di queste tre prospettive —

fenomenologica, relazionale e simbiotica — permette

di ripensare radicalmente l'architettura e il

progetto dello spazio abitato. L'abitare non è più

un gesto individuale o funzionale, ma un atto etico

ed ecologico, che implica la partecipazione

consapevole a una rete di relazioni viventi.

In questo quadro, il progetto

architettonico si configura come una pratica

situata, sensibile e interconnessa, capace di

generare luoghi che non solo accolgono la vita, ma

la coltivano, la amplificano e la rigenerano.

L'architettura, così intesa, non si limita a

rispondere a esigenze funzionali o estetiche, ma si

inserisce attivamente nei cicli vitali del

territorio, diventando un elemento trasformativo

all'interno degli ecosistemi.

È in questo contesto che si colloca il

concetto di simbiosi aumentata, una prospettiva che

va oltre la semplice sostenibilità. Non si tratta

più di limitare i danni ambientali o ridurre

l'impronta ecologica, ma di generare valore

ecologico positivo, contribuendo in modo attivo alla

salute e alla resilienza dei sistemi viventi.

L'architettura diventa così un agente rigenerativo,

capace di incrementare la biodiversità, migliorare

la qualità dell'aria e del suolo, regolare i flussi

idrici e rafforzare le reti ecologiche locali.

Questa evoluzione progettuale si fonda su

approcci sistemici e integrativi, che ripensano in

profondità il rapporto tra architettura, ambiente e

società. L'ambiente costruito non è più visto come

un'entità separata o correttiva rispetto alla

natura, ma come una componente attiva dei cicli

ecologici, capace di contribuire alla rigenerazione

dei territori. Modelli ispirati ai processi naturali

offrono strategie resilienti, basate

sull'interazione sinergica tra elementi e sulla

valorizzazione delle risorse locali. Allo stesso

tempo, si amplia la nozione di valore

architettonico, includendo dimensioni ambientali,

sociali e temporali all'interno delle decisioni di

progetto.

Tuttavia, le sfide che accompagnano questa

trasformazione sono rilevanti. La crescente

complessità tecnologica richiede nuove competenze

interdisciplinari e una revisione profonda dei

riferimenti culturali ed etici della progettazione.

Diventa centrale il riconoscimento di soggettività

non-umane all'interno del processo progettuale,

evidenziando la necessità di considerare diritti

ecologici e relazioni multi-specie come parte

integrante della costruzione dello spazio. In questo

scenario emergono anche nuovi quadri normativi,

capaci di riconoscere la legittimità di agenti come

animali, piante, microbi ed ecosistemi nella

definizione delle regole che governano l'abitare

collettivo.

Numerosi

progetti

anticipano già questi scenari futuri. Dalla Blur Building di Diller +

Scofidio (2002), che dissolve i confini materiali

dell'edificio attraverso una nuvola artificiale,

all'Algae

House dello

studio Splitterwerk (2013), che integra alghe

fotosintetiche per la produzione di energia.

Fig. 6 – DILLER + SCOFIDIO, Blur Building, 2002

Fig. 6 – DILLER + SCOFIDIO, Blur Building, 2002

(da https://publicdelivery.org/blur-building/)

Cortesia S. Rugino

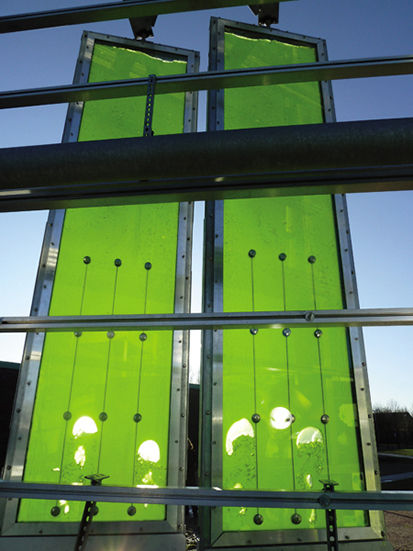

Fig. 7 – SPLITTERWERK, Algae House, 2013

Fig. 7 – SPLITTERWERK, Algae House, 2013

(da https://www.fastcompany.com/3005162/splitterwerk-architects-biq-house)

Cortesia S. Rugino

Il

programma Living

Architecture

(LIAR) dell'Università di Newcastle sperimenta con

materiali microbiologici capaci di processare

rifiuti e produrre risorse, mentre il MIT

Media Lab esplora l'impiego

di

organismi geneticamente modificati come componenti

architettonici attivi.

Il

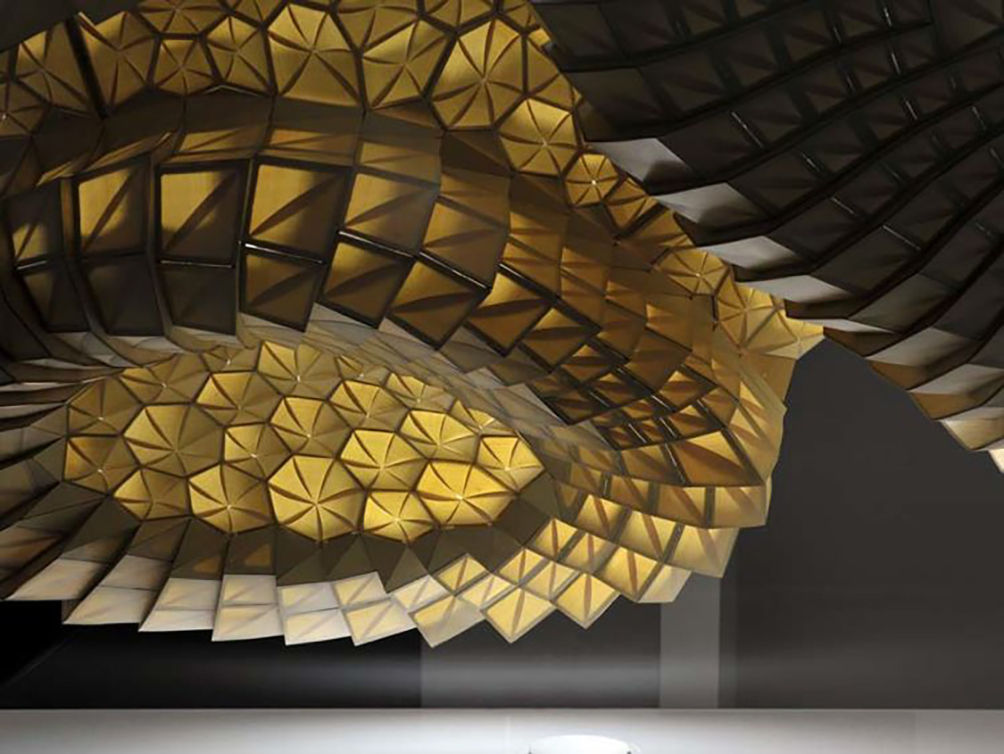

padiglione HygroScope

del

FRAC Centre, progettato da Achim Menges, dimostra

invece le potenzialità dei materiali igroscopici,

in grado di modificare la propria forma in

risposta all'umidità

atmosferica.

Fig. 8 – ACHIM MENGES, HygroScope, 2018

Fig. 8 – ACHIM MENGES, HygroScope, 2018

(da https://parametric-architecture.com/hygroscope-meteorosensitive-morphology/)

Cortesia S. Rugino

Guardando

al

futuro, l'architettura potrà integrare organismi

progettati in laboratorio, frutto di avanzamenti

nella biologia sintetica, e sfruttare reti neurali

ispirate ai sistemi ecologici, in grado di

coordinare dinamicamente le interazioni tra

componenti viventi e artificiali. In questo

scenario, emergeranno nuove forme di intelligenza

collettiva, in cui la coscienza naturale, umana e

artificiale si connettono e si potenziano

reciprocamente, dando origine a sistemi

progettuali distribuiti, adattivi e profondamente

interrelati con l'ambiente.

L'obiettivo ultimo è dar forma a habitat

urbani capaci di comportarsi come ecosistemi

viventi: ambienti che si rigenerano, si adattano, e

supportano attivamente la biodiversità. In questo

scenario, la tradizionale separazione tra natura e

architettura si dissolve, lasciando spazio a una

nuova visione dell'abitare planetario.

La tecnologia non si contrappone più alla

biologia, ma si fonde con essa in sistemi

coevolutivi complessi, dando forma a un'architettura

capace di integrarsi nei cicli vitali del pianeta.

In questo scenario, il progetto non è più solo

costruzione di spazio, ma diventa coltivazione di

relazioni viventi, in un equilibrio dinamico tra

artificio e natura.

Applicazioni e casi studio

Come abbiamo evidenziato in precedenza,

l'architettura contemporanea sta vivendo una

profonda trasformazione epistemologica, superando la

tradizionale concezione dell'edificio come entità

statica per abbracciare una visione dinamica e

sistemica, strettamente integrata con i processi

biologici e ambientali. L'impiego di intelligenza

artificiale e tecnologie ambientali avanzate sta

ridefinendo il rapporto tra ambiente costruito e

natura, configurando gli edifici come sistemi

complessi e viventi, capaci di adattarsi e

rispondere in modo proattivo alle variabili

climatiche e agli stimoli ambientali.

Tra gli

sviluppi più rilevanti si segnala l'integrazione

tra algoritmi ambientali e vegetazione viva, che

dà origine a sistemi bio-responsivi in grado di

monitorare e regolare in tempo reale parametri

quali temperatura, umidità, CO₂, luce e qualità

dell'aria. Sensori avanzati raccolgono dati

costantemente, mentre algoritmi predittivi

anticipano scenari futuri, consentendo ai sistemi

di adattarsi e ottimizzare funzioni come

l'irrigazione, l'ombreggiamento e l'orientamento

delle superfici verdi. Questo continuo circuito di

feedback garantisce sia la salute delle piante sia

l'efficienza energetica dell'edifício.

I benefici di tali sistemi sono molteplici:

riduzione del consumo energetico, miglioramento

della qualità dell'aria e creazione di habitat

urbani a supporto della biodiversità. Inoltre,

l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla

pianificazione urbana permette di progettare

corridoi verdi funzionali, simulando le migrazioni

faunistiche, la dispersione vegetale e valutando gli

impatti climatici sugli ecosistemi urbani.

L'ottimizzazione della connettività ecologica

facilita la continuità tra habitat frammentati,

promuovendo il flusso genetico e integrando in modo

armonioso infrastrutture grigie e verdi.

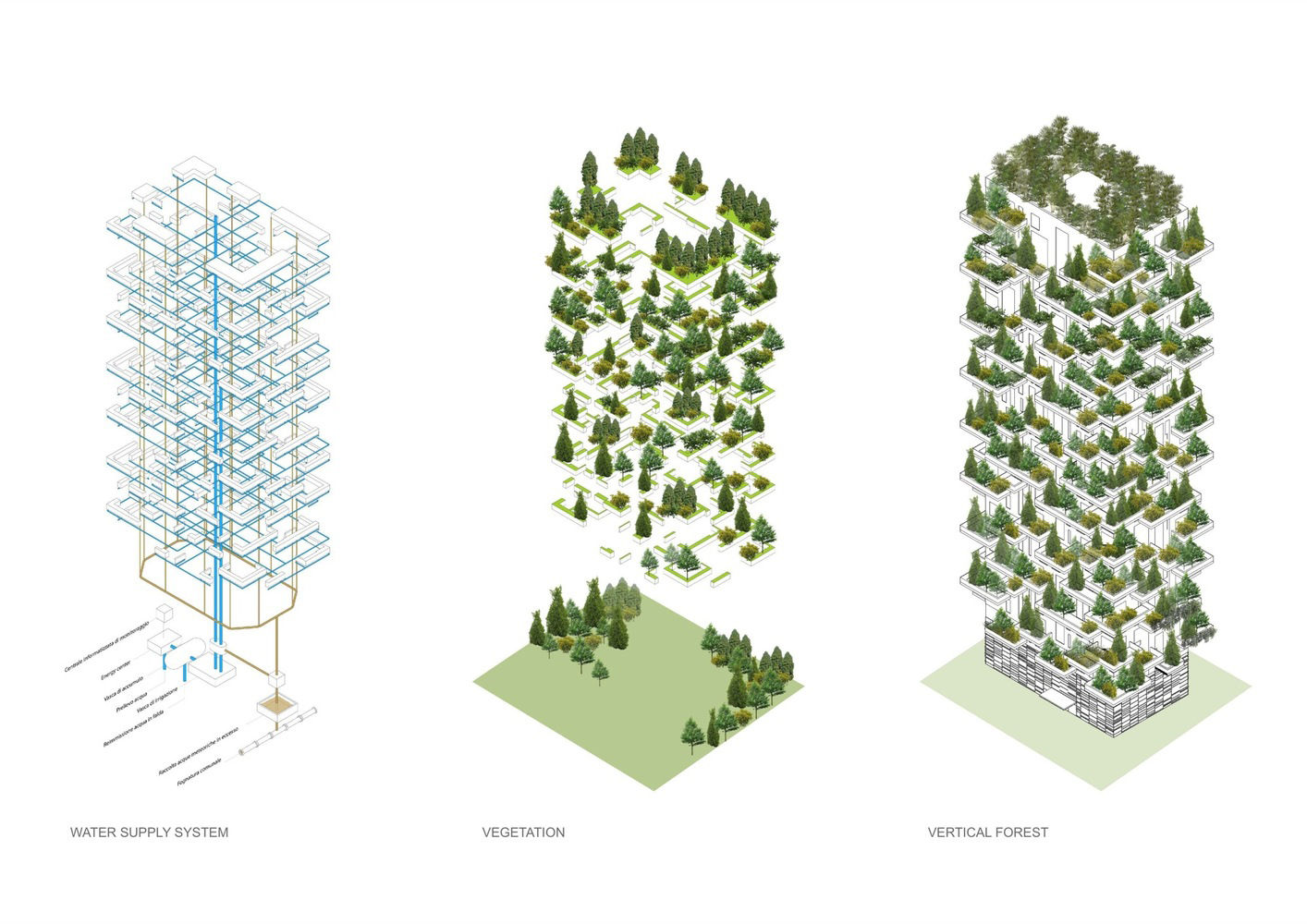

La

nuova generazione di edifici intelligenti impiega

sistemi auto apprendenti per massimizzare i

servizi ecosistemici, regolando la vegetazione, i

flussi d'aria e sfruttando superfici

fotocatalitiche per purificare l'ambiente.

Fondamentale è anche la gestione idrica, che

attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque

meteoriche, la fitodepurazione e la regolazione

del microclima urbano, si avvale di elementi

vegetali integrati all'interno delle strutture

edilizie. La regolazione termica si basa

sull'inerzia della biomassa, sull'ombreggiamento

dinamico e sulla ventilazione naturale indotta

dalla vegetazione.

Fig. 9 – STEFANO BOERI, Bosco Verticale, Milano, 2014

Fig. 9 – STEFANO BOERI, Bosco Verticale, Milano, 2014

(da https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-architetti/

564e7c88e58ece4d730003a5-bosco-verticale-stefano-boeri-architetti-detail)

Cortesia S. Rugino

Esempi

emblematici di queste pratiche sono il Bosco

Verticale

di Milano, che ospita oltre 20.000 piante, assorbe

grandi quantità di CO₂ e riduce

significativamente il consumo energetico, e il non

realizzato Garden Bridge di

Londra, una visione innovativa di infrastruttura

verde sospesa e corridoio ecologico. Progetti come

il Living

Architecture Project

sperimentano edifici capaci di auto-ripararsi,

adattarsi e integrarsi nei cicli biologici, mentre

iniziative come quelle di Terreform ONE promuovono

un'architettura rigenerativa focalizzata su

biodiversità, sequestro del carbonio e chiusura

dei cicli materiali.

Fig. 10 – TERREFORM ONE, Arboreal Tower, 2025

Fig. 10 – TERREFORM ONE, Arboreal Tower, 2025

(da www.terreform.org)

Cortesia S. Rugino

A

queste esperienze si affiancano quelle di Lo-TEK, che esplora le

tecniche costruttive tradizionali e sostenibili

delle culture indigene, valorizzando sistemi

ingegneristici basati su conoscenze ancestrali di

simbiosi con l'ambiente naturale, applicate in

chiave contemporanea. Analogamente, Studio Weave si distingue per un

approccio interdisciplinare che integra

architettura, arte e scienze ambientali,

sviluppando progetti incentrati sulla

partecipazione attiva della comunità e la

rigenerazione degli spazi urbani attraverso

soluzioni sensibili e adattive.

Questi approcci stanno trasformando la

città in una rete ecologica integrata, dove ogni

edificio diventa un nodo attivo nel supporto alla

salute dell'ecosistema urbano. Corridoi verdi e

sincronizzazioni biologiche tra città e natura

assumono un ruolo centrale nel disegno urbano

contemporaneo, rafforzando la resilienza climatica

attraverso adattabilità, ridondanza ecologica e

risposte rapide ai cambiamenti ambientali.

Fig. 11 – STUDIO WEAVE, Paleys upon Pilers, 2012

Fig. 11 – STUDIO WEAVE, Paleys upon Pilers, 2012

(da www.studioweave.com)

Cortesia S. Rugino

La complessità di questi sistemi richiede

modelli predittivi avanzati, sensori biologici

integrati e interfacce intuitive per una gestione

efficace e armoniosa delle relazioni tra esseri

umani e natura. La sostenibilità economica si basa

sulla valorizzazione dei servizi ecosistemici,

sull'automazione che riduce i costi di gestione e

sulla creazione di mercati per crediti di carbonio e

biodiversità.

L'architettura bio-integrata rappresenta

così non solo un'evoluzione tecnologica, ma un vero

e proprio cambio di paradigma, dove gli edifici si

trasformano in attori ecologici attivi. Per

realizzare questo nuovo modello è indispensabile un

approccio multidisciplinare che connetta

architettura, biologia, ingegneria, informatica e

scienze sociali. Il futuro dell'architettura

sostenibile è fatto di edifici capaci non solo di

minimizzare l'impatto ambientale, ma di rigenerare

attivamente gli ecosistemi urbani, promuovendo

biodiversità e benessere delle comunità.

Tutto ciò implica un ripensamento profondo

dei processi progettuali, normativi ed economici,

per dare vita a un'architettura davvero rigenerativa

e simbiotica con la natura.

Implicazioni teoriche e metodologiche

La

simbiosi aumentata rappresenta un paradigma

rivoluzionario che trasforma l'architettura

contemporanea, spostando l'attenzione dalla

costruzione di oggetti edilizi alla progettazione

di ecosistemi viventi e responsivi. Come

sottolinea Gruber, l'architettura del futuro non

sarà più basata su strutture inerti, ma sulla

coltivazione di sistemi viventi integrati

nell'ambiente costruito .

Questa transizione ridefinisce radicalmente il

ruolo dell'architetto, che da semplice autore

diventa orchestratore di complesse relazioni tra

organismi viventi, algoritmi, materiali

intelligenti e processi ambientali, richiedendo

una comprensione sistemica delle interazioni e dei

loro effetti a cascata.

Latour

evidenzia che l'”agentività” non è più

esclusivamente umana, ma distribuita tra attori

umani e non-umani che co-costituiscono reti

socio-tecniche, costringendo il progettista a

operare nell'incertezza, riconoscendo pattern

emergenti e adattando dinamicamente le proprie

strategie . La

progettazione computazionale si configura così

come strumento essenziale per esplorare scenari

complessi, dove algoritmi genetici, reti neurali e

sistemi multiagente permettono di generare

soluzioni emergenti dall'interazione tra

molteplici parametri. Frazer descrive questa

architettura evolutiva come un processo basato su

variazione, selezione ed ereditarietà, in grado di

adattarsi dinamicamente alle condizioni

ambientali.

L'ecologia applicata offre un solido

quadro teorico per tradurre le dinamiche naturali in

principi progettuali concreti. Concetti chiave come

resilienza, diversità e cicli dei nutrienti diventano

strumenti operativi utili a interpretare e guidare il

progetto. La resilienza, intesa come la capacità di un

sistema di assorbire disturbi mantenendo le proprie

funzioni e struttura, diventa centrale per affrontare

l'incertezza e la variabilità ambientale. Questo approccio

sistemico consente di riconoscere proprietà emergenti e di

progettare interventi capaci di amplificare sinergie e

ridurre gli effetti collaterali, trasformando la

progettazione in un processo iterativo e non lineare,

fondato sull'osservazione, l'azione e l'adattamento.

All'interno di questo processo, i

meccanismi di feedback assumono un ruolo strutturale.

Sensori, algoritmi e sistemi di monitoraggio continuo

forniscono dati in tempo reale, trasformando l'edificio in

un sistema adattivo capace di apprendere dal proprio

comportamento. Questa capacità di autoregolazione, basata

sull'analisi dei risultati precedenti, rende possibile una

progettazione evolutiva e dinamica.

La modellazione parametrica e generativa,

ispirata a processi di selezione naturale, consente di

esplorare un'ampia varietà di soluzioni progettuali,

mantenendo flessibilità e adattabilità durante tutto il

ciclo di vita dell'edificio. In questo contesto, la

struttura fisica non è più un semplice contenitore, ma un

supporto attivo per processi dinamici come la crescita

biologica, l'adattamento climatico e la trasformazione

metabolica. L'uso di materiali viventi e superfici

responsive trasforma l'edificio in un organismo

architettonico vero e proprio.

Questa nuova concezione mette in

discussione la tradizionale distinzione tra vivente e

non-vivente, generando ibridi che integrano entrambe le

dimensioni. L'architettura assume così una temporalità

complessa, in cui i cicli biologici e tecnologici si

intrecciano continuamente. Per rappresentare questa

dimensione dinamica, servono nuovi strumenti: diagrammi di

flusso, mappe sistemiche, visualizzazioni interattive e

simulazioni in tempo reale affiancano i disegni tecnici

tradizionali, offrendo una comprensione più articolata del

divenire spaziale.

Anche i criteri di valutazione del

progetto si evolvono: al posto della performance statica

si considerano metriche come biodiversità, resilienza,

adattabilità e capacità rigenerativa. L'obiettivo non è

più solo la funzionalità immediata, ma la capacità

dell'edificio di co-evolvere con il proprio ambiente nel

tempo.

Questa trasformazione richiede un

approccio interdisciplinare, che integri competenze

biologiche, informatiche, ingegneristiche e sociali. La

progettazione diventa un atto collettivo, dove umani,

algoritmi e sistemi naturali co-partecipano attivamente.

In questa visione, ogni elemento del progetto – umano o

non-umano – partecipa alla definizione della realtà

architettonica, trasformando il progetto in un processo di

negoziazione continua tra intelligenze artificiali,

biologiche e umane.

La simbiosi aumentata, quindi, non

rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma una

profonda trasformazione dei nostri modi di pensare e

abitare lo spazio. Imitare la natura non è più soltanto

una strategia progettuale, ma l'espressione di un nuovo

paradigma basato sulla cooperazione tra vita, ambiente e

tecnologia. Realizzare questa trasformazione richiede uno

sforzo collettivo per sviluppare nuove competenze,

strumenti e politiche capaci di sostenere un'architettura

realmente simbiotica con i sistemi naturali.

Sfide e prospettive future

La

complessità computazionale che caratterizza i

sistemi integrati biologico-artificiali

rappresenta una delle principali sfide

nell'implementazione pratica della simbiosi

aumentata in architettura. Progettare edifici come

ecosistemi viventi e responsivi implica la

modellazione di interazioni complesse tra

componenti biologici, tecnologici e ambientali,

che richiedono capacità di calcolo estremamente

elevate, spesso superiori alle infrastrutture

attualmente disponibili. Come evidenzia Mitchell,

i sistemi complessi adattivi presentano proprietà

emergenti non prevedibili a partire dai singoli

componenti ,

rendendo la simulazione e il controllo di tali

sistemi un compito di elevata complessità.

Nel contesto progettuale, la sfida

consiste nell'integrare modelli multiscala, che spaziano

dal livello molecolare a quello ecosistemico, gestendo

simultaneamente migliaia di variabili interconnesse. Si

propone l'adozione di approcci ibridi, in cui la

modellazione matematica tradizionale si combina con

algoritmi bio-ispirati di machine learning, per

comprendere la dinamica di questi ecosistemi artificiali e

permettere risposte adattative in tempo reale.

L'implementazione richiede inoltre

l'integrazione di sensori biologici, algoritmi di

controllo e sistemi ambientali distribuiti, capaci di

monitorare e regolare continuamente parametri quali

temperatura, umidità, qualità dell'aria e ciclo dei

nutrienti. Imparare dalla natura significa accettare

l'incertezza come parte integrante del progetto, non come

un errore da eliminare. Questo implica considerare nei

processi progettuali non solo la complessità

computazionale, ma anche l'imprevedibilità intrinseca dei

sistemi viventi, ampliando così il ruolo dell'architetto

da semplice progettista a orchestratore di sistemi

adattivi.

Dal punto di vista normativo,

l'integrazione di componenti biologiche nell'architettura

si scontra con un vuoto regolatorio significativo. Le

attuali normative edilizie non prevedono edifici con

sistemi viventi o adattivi, né affrontano questioni di

biosicurezza e responsabilità legale. È urgente sviluppare

un nuovo quadro normativo che integri aspetti edilizi e

biotecnologici e valuti l'impatto ecosistemico a lungo

termine degli interventi. Inoltre, il progetto deve

affrontare la complessità delle responsabilità legali

connesse a sistemi autonomi in grado di influenzare

l'ambiente circostante, ponendo domande cruciali sulla

certificazione e gestione di tali sistemi.

Sul piano economico, l'architettura

bio-ibrida comporta costi iniziali elevati e investimenti

significativi in ricerca e infrastrutture specializzate,

come bioreattori e sistemi di manutenzione per organismi

viventi. Tuttavia, il potenziale della simbiosi aumentata

come risposta alla crisi climatica è straordinario.

Strutture biologicamente attive potrebbero sequestrare

grandi quantità di CO₂, posizionando edifici fotosintetici

come potenti serbatoi urbani di carbonio. Progetti con

facciate viventi, sistemi radicali per la gestione

dell'umidità o coperture adattive stagionali rappresentano

strumenti innovativi per ridurre drasticamente i consumi

energetici. Inoltre, materiali biologici autoriparanti

potrebbero estendere la durata degli edifici e ridurne

l'impatto ambientale.

L'architettura intesa come ecosistema

multispecie apre nuove prospettive per la biodiversità

urbana. Città biofile potrebbero ospitare una quota

significativa della biodiversità terrestre, con edifici

ecosistemici che connettono frammenti ecologici e

trasformano gli spazi urbani in hotspot biologici.

Progettare edifici autosufficienti e verticali, capaci di

purificare l'acqua, produrre cibo e gestire rifiuti

organici, supera la tradizionale separazione tra ambiente

naturale e costruito, dando vita a strutture rigenerative

che producono più risorse di quante consumano.

Per realizzare questi progetti sono

necessarie strategie graduali e coordinate, con

sperimentazioni pilota che forniscano dati utili a

convincere regolatori, investitori e utenti. Fondamentale

è anche la formazione di nuove figure professionali

interdisciplinari, in grado di integrare ecologia,

biotecnologie e design computazionale, affinché emerga una

nuova figura professionale capace di unire scienze

naturali e tecnologie avanzate.

Infine, la standardizzazione e la

collaborazione industriale sono strumenti chiave per

ridurre i costi e accelerare la diffusione di questa nuova

architettura. Consorzi che uniscano aziende

biotecnologiche, edilizie e informatiche favoriranno

interoperabilità ed economie di scala, permettendo un

approccio progettuale coerente e rigenerativo. La simbiosi

aumentata rappresenta così non solo una sfida tecnologica,

ma un cambiamento sistemico, il cui successo dipenderà

dalla capacità di integrare ricerca, innovazione,

normative e modelli economici in un ecosistema progettuale

realmente sostenibile.

Conclusioni

La

simbiosi aumentata si configura oggi come un

paradigma emergente e rivoluzionario che supera la

tradizionale dicotomia tra naturale e artificiale,

proponendo un'architettura intesa non più come

semplice costruzione inerte, ma come un sistema

vivente, intelligente e in continua evoluzione. In

questo contesto, l'integrazione tra intelligenza

artificiale e pratiche di rewilding apre nuove

prospettive per una progettazione realmente

rigenerativa, capace non solo di ridurre l'impatto

ambientale, ma di contribuire attivamente al

ripristino e alla rinaturalizzazione degli

ecosistemi a scala globale.

Nel corso del XXI secolo, l'architettura

sta vivendo una trasformazione profonda, spinta

dalla convergenza tra innovazioni tecnologiche

avanzate e l'urgenza di risposte efficaci alle crisi

ambientali e climatiche. Se nel passato l'approccio

dominante si fondava su principi razionalisti e

funzionalisti, oggi emerge la necessità di un

modello progettuale più dinamico, interattivo e

integrato con i cicli e le reti degli ecosistemi

naturali. Questa evoluzione ridefinisce radicalmente

il ruolo dell'architetto, che da creatore solitario

e autore di forme statiche diventa un facilitatore e

orchestratore di complesse relazioni ecologiche,

tecnologiche e sociali, in grado di progettare

ambienti capaci di interagire e adattarsi in modo

continuo con il contesto circostante.

L'intelligenza artificiale si presenta come

uno strumento chiave di questa nuova visione,

abilitando forme di progettazione generativa e

adattativa che permettono all'architettura di

evolvere in tempo reale in risposta ai dati

provenienti dall'ambiente e dagli utenti. Grazie a

modelli predittivi e algoritmi di machine learning,

l'edificio diventa un organismo intelligente, capace

di ottimizzare consumi energetici, migliorare la

qualità della vita degli abitanti e aumentare la

resilienza rispetto agli eventi climatici estremi,

offrendo soluzioni personalizzate e sostenibili che

si adattano ai mutamenti ambientali in modo fluido e

continuo.

Parallelamente, si afferma con forza un

approccio ecocentrico che spinge oltre i confini

tradizionali della sostenibilità, promuovendo la

reintegrazione attiva della natura negli spazi

costruiti.

La rewild

architecture,

ovvero l'architettura che favorisce il ritorno

della natura negli ambienti urbani, stimola la

biodiversità, crea habitat ecologici integrati e

incorpora sistemi naturali di gestione delle

risorse come il ciclo dell'acqua, il trattamento

dei rifiuti organici e la regolazione

microclimatica. Questo approccio trasforma gli

edifici da oggetti isolati a parti vitali di reti

ecologiche urbane, contribuendo a restituire agli

ecosistemi urbani funzionalità spesso compromesse.

In questo scenario complesso e dinamico,

l'architettura assume il ruolo di vero e proprio

motore di trasformazione ambientale e sociale. La

fusione sinergica tra natura e tecnologia genera

ambienti intelligenti, vitali e resilienti, in grado

di autoregolarsi, rigenerarsi e migliorare la

qualità della vita degli esseri umani e non umani

che li abitano. A supporto di questa trasformazione,

la formazione accademica e professionale si orienta

verso un approccio sistemico, preparando una nuova

generazione di progettisti capaci di considerare in

modo integrato le interazioni tra edificio, ambiente

e società, con un'attenzione costante alle dinamiche

ecologiche e tecnologiche.

Da questa evoluzione nasce la figura

emergente dell'”ecologo digitale”, un progettista

multidisciplinare che integra competenze ecologiche,

tecnologiche e progettuali per affrontare le

complesse sfide contemporanee. Questo professionista

è in grado di dialogare con sistemi naturali e

artificiali, utilizzando biomateriali innovativi e

soluzioni adattive che rendono possibile

un'architettura veramente vivente.

Il nuovo paradigma della simbiosi aumentata

implica quindi un ripensamento profondo delle

pratiche progettuali, fondato sulla collaborazione

attiva con sistemi naturali e intelligenti, e

sull'adozione di metodologie che combinano

sostenibilità, rigenerazione e tecnologia.

Parallelamente, la ricerca dovrà concentrarsi sullo

sviluppo di regolamenti e normative che ne

facilitino l'adozione su larga scala, superando le

barriere legali, economiche e tecniche ancora

presenti.

In

definitiva,

l‘architetto

del

futuro sarà prima di tutto un facilitatore di

simbiosi, capace di mediare e armonizzare le

relazioni tra ambiente naturale e tecnologia,

promuovendo un'architettura resiliente,

sostenibile e profondamente integrata con i cicli

della natura.

NOTE

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Diccionario Metápolis 2001

Diccionario Metápolis de arquitectura

avanzada, Actar, Barcelona, 2001.

Novel ecosystems

2006

Novel ecosystems:

theoretical and management aspects of the new

ecologicalworld order,

Global Ecology and

Biogeography, 15(1), 1–7, 2006.

BANHAM 1978

Reyner BANHAM, Ambiente e tecnica nell'architettura

moderna, Roma-Bari, Laterza, 1978.

BATESON 2000

Gregory BATESON, Verso un'ecologia della mente, Milano,

Adelphi, 2000.

BELL 1973

Daniel BELL, The Coming of

Post-Industrial Society,

New York, Basic Books, 1973.

BRATTON 2016

Benjamin H. BRATTON, The

Stack: On Software and Sovereignty,

Cambridge, MIT Press, 2016.

CARPO 2022

Mario CARPO, “Design and automation at the end of

modernity: theteachings of the pandemic”, Architectural

Intelligence, vol. 1, n. 1, 2022.

CASTELLS 2002

Manuel CASTELLS, L'età dell'informazione: economia, società

e cultura. Vol. 1: L'ascesadella società in rete, Milano,

Università Bocconi, 2002.

CHU 2006

Karl CHU, Metaphysics of Genetic Architecture and

Computation, Architectural Design, 76(4),

38–45, 2006.

CLEMENT 2005

Gilles CLÉMENT, Manifesto del Terzo paesaggio,

Macerata, Quodlibet, 2005.

DESCOLA 2021

Philippe DESCOLA, Oltre natura e cultura, Milano,

Raffaello Cortina Editore, 2021.

EHRLICH & RAVEN 1964

Paul R. EHRLICH, Peter H. RAVEN, Butterflies

and

plants: a study in coevolution,

Evolution,

18(4), 1964.

FRAZER 1995

John H. FRAZER, An Evolutionary

Architecture, Londra, Architectural

Association Publications, 1995.

GELL-MANN 1996

Murray GELL-MANN, Il quark e il giaguaro. Avventura nel

semplice e nel complesso, Torino, Bollati Boringhieri, 1996.

GRUBER 2011

Peter GRUBER, Biomimetics in Architecture, Berlin, Springer, 2011.

HEIDEGGER 1951

Martin HEIDEGGER, Costruire, abitare, pensare, in Saggi e

discorsi, a cura di Gianni Vattimo, Milano, Mursia,

1976 (pp. 96–108).

HOLLAND 1995

John H. HOLLAND, Hidden Order: How

Adaptation Builds Complexity,

Cambridge, Perseus Books, 1995.

HOLLING 1978

C. S. HOLLING, Adaptive Environmental

Assessment and Management,

New York, John Wiley & Sons, 1978.

INGOLD 2000

Tim INGOLD, The Perception of the

Environment: Essays on Livelihood, Dwelling

andSkill, London, Routledge, 2000.

KENNEDY, CUDDIHY &

ENGEL-YAN 2007

Colin KENNEDY, John CUDDIHY, Jenny ENGEL-YAN, The

changing

metabolism of cities,

Journal of Industrial

Ecology, 11(2), 2007.

LATOUR 1995

Bruno LATOUR, Non siamo mai stati moderni. Saggio di

antropologia simmetrica, Milano, Elèuthera, 1995.

LE CORBUSIER 1973

Le CORBUSIER, Verso un'architettura, Milano,

Longanesi, 1973.

MATURANA & VARELA 1985

Humberto MATURANA, Francisco VARELA, Autopoiesi

e cognizione. La realizzazione del

vivente, Venezia, Marsilio, 1985.

MENGES 2012

Achim MENGES, Material computation:

Higher integration in morphogenetic design,

Architectural Design,

82(2), 2012.

MITCHELL 1997

Tom MITCHELL, Machine Learning,

New York, McGraw Hill, 1997.

MITCHELL 2009

Melanie MITCHELL, Complexity: A Guided

Tour, Oxford, Oxford

University Press, 2009.

MUNFORD 1934

Lewis MUNFORD, Technics and

Civilization, London, Allen &

Unwin, 1934.

NEGROPONTE 1975

Nicholas NEGROPONTE, Soft

Architecture Machines,

Cambridge, MIT Press, 1975.

OXMAN 2017

Neri OXMAN, Age of Entanglement,

Journal of Design and

Science, 3, 2017.

PICON 2010

Antoine PICON, Digital Culture in

Architecture: An Introduction for the Design

Professions, Basilea, Birkhäuser,

2010.

SENNETT 2006

Richard SENNETT, La cultura del nuovo capitalismo, Bologna,

Il Mulino, 2006.

SMITHSON 1967

Robert SMITHSON, A Tour of the Monuments

of Passaic, New Jersey,

Artforum,

ottobre 1967.

SOULÉ & NOSS 1998

Michael SOULÉ, Reed NOSS, Rewilding

and biodiversity: complementary goals for

continental conservation,

Wild Earth,

8, 1998.

STAR & GRIESEMER

1989

Susan L. STAR, James R. GRIESEMER, Institutional

ecology,

‘translations' and boundary objects,

Social Studies of

Science, 19(3), 1989.

THOMPSON 2005

John N. THOMPSON, The Geographic Mosaic of

Coevolution, Chicago, University of

Chicago Press, 2005.

TSING 2015

Anna Lowenhaupt TSING, The

Mushroom at the End of the World: On the

Possibility of Life inCapitalist Ruins,

Princeton, Princeton University Press, 2015.

WINGLER 1969

Hans M. WINGLER, The Bauhaus: Weimar,

Dessau, Berlin, Chicago,

Cambridge (MA), MIT Press, 1969.

WOLKOVICH 2012

Elizabeth M. WOLKOVICH, Warming

experiments underpredict plant phenological

responses to climatechange,

Nature,

485, 2012.

WOLMAN 1965

Abel WOLMAN, The Metabolism of Cities,

Scientific American,

213(3), 1965.

Vedi anche nel BTA:

USCITE DI ARCHITETTURA LIQUIDA

|

|

|