|

Il contributo si propone

di ricapitolare e condensare alcune questioni sul pittore

Michelangelo Merisi da Caravaggio (Milano 1571- Porto Ercole 1610)

che hanno animato il panorama storiografico dal Novecento ad oggi.

Con sguardo

didattico-scientifico, a beneficio di lettori ancora in formazione o

di esperti alla ricerca di una sintesi, ci immergiamo in un dibattito

le cui acque agitano, dal secolo scorso, senza sosta, la critica sul

Merisi, per sviluppare una lettura aggiornata, centrata su tre nodi

tematici: il drappo rosso intenso, la ricezione del termine

“schiamazzo” attraverso le sue stratificazioni semantiche e la

questione dei lavori rifiutati.

Alla cortina scarlatta,

introdotta quasi sistematicamente dal pittore, a partire dalla prima

maturità ,

l'artista affida la corda emotiva delle opere del periodo, essa

irrompe nelle composizioni, come un lampo nella notte, per

attraversare e dominare la narrazione scenica .

Non si tratta di un mero

colore collocato più o meno sapientemente, ma di un elemento

centrale dell'estetica caravaggesca a cui spetta accendere e tenere

viva la risposta emotiva e il coinvolgimento dello spettatore,

infondere vitalità e dinamismo al racconto, e, come una seconda

anima, parallela a quella estetico-visiva, vibrare e sostenere i

drammi e le passioni silenziosi e reali, nonché le imperfezioni e le

contraddizioni legate al suo realismo .

Un escamotage compositivo, profondamente innovativo per la

pittura sacra della Controriforma, la cui introduzione attiva

un processo dinamico che mette in dialogo e comunicazione arte e

fedeli. Dunque, non un felice elemento decorativo, ma un dispositivo

simbolico fondamentale, sostenuto dalla classica teatralità del

periodo barocco, a cui il maestro affida la diffusione del sentimento

di forte devozione che fuoriesce con vivido senso di realtà dalle

sue opere .

In

Giuditta ed Oloferne (Fig. 1)

,

nella Morte della Vergine

e nella Madonna del Rosario (1607, olio su tela, 364 x 249 cm,

Vienna, Kunsthistorisches Museum), per esempio, il drappo

scarlatto funge sia da interlocutore che da cornice dell'evento

tragico: ad esso, che delinea lo spazio esattamente come una quinta

teatrale, è, infatti, assegnata la resa del pathos sacro che

con veemenza qualifica in senso drammatico la scena raccontata .

Fig. 1 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO,

Fig. 1 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO,

Giuditta ed Oloferne, 1602, olio su tela, 148 × 195 cm

Roma, Galleria Nazionale di arte antica di Palazzo Barberini

Cortesia di Giorgia Duò

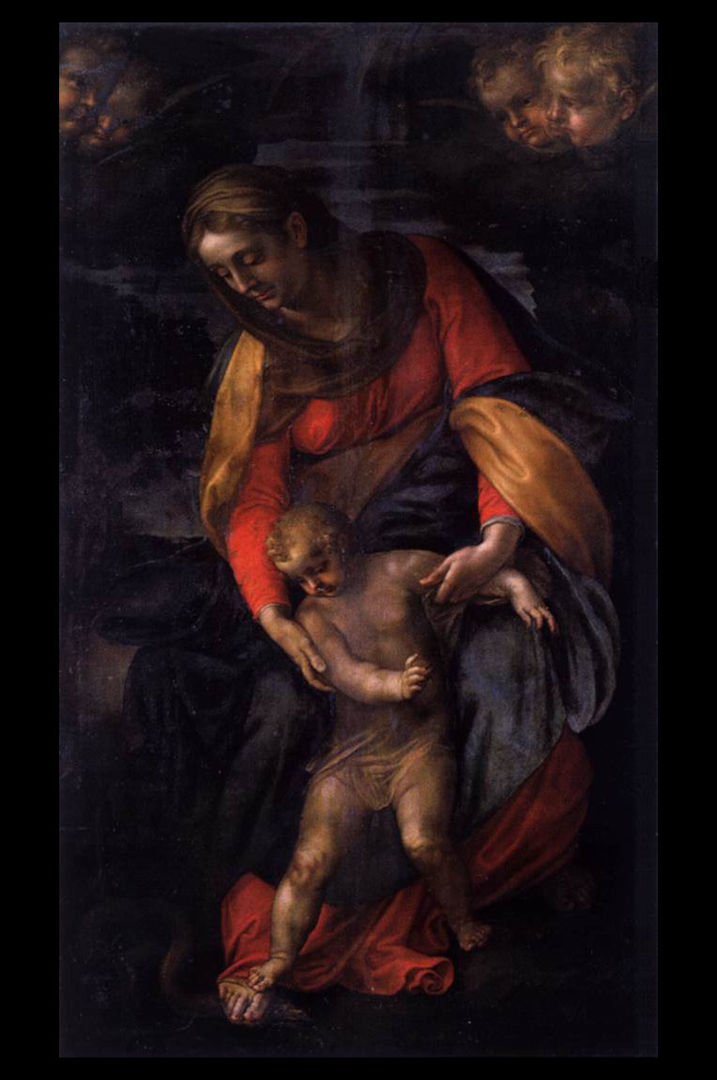

Fig. 2 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO

Fig. 2 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO

Morte della Vergine, 1604, olio su tela, 369 × 245 cm

Parigi, Museo del Louvre

Cortesia di Giorgia Duò

Dal

punto di vista strettamente formale-compositivo, in tutte queste

invenzioni la cortina caldo-cremisi incombe dall'alto

e avvolge il racconto, esaltando l'umanità dei protagonisti; in

contrasto con il fondo buio, crea ed amplifica un chiaroscuro netto,

quindi, ispessisce la narrazione visiva, confinando gli attori in un

fronte scenico unico. Così operando, Caravaggio propone una

codificazione visiva di un sistema strutturato sulla teatralità ,

con un uso mirato della luce che simula l'illuminazione di scena,

e, contemporaneamente, nel mettere in dialogo arte, cornice e

spettatore, attiva una sperimentazione inedita dove la

rappresentazione chiusa, frontale, entra in contatto diretto con il

pubblico partecipante. Un processo profondamente innovativo per la

pittura sacra della Controriforma in cui l'elemento che

divide, mette anche in connessione lo spazio della rappresentazione

con quello dell'osservatore. Gli stessi personaggi sembrano

muoversi come attori di teatro, disposti in modo da essere percepiti

e fruibili dal riguardante, nessuno si trova su un piano nascosto,

proprio perché devono essere tutti oggetto di contemplazione del

fedele .

Il

velo immaginario che traccia il confine tra lo spazio reale e quello

del racconto, tra la vita e la morte, tra il sacro e il profano, come

un Velo di Maya ante litteram, è infranto. Si genera

in tal modo un dialogo interattivo tra arte, stage e

spettatore che rompe la tipica distanza formale tra episodio sacro ed

osservatore, il quale, in virtù del tendaggio scarlatto, percepito

come barriera aperta, diventa consapevole di essere di fronte a una

rappresentazione e, allo stesso tempo, si sente invitato a

partecipare emotivamente e drammaticamente alla stessa di cui diventa

co-attore emotivo. Assistiamo, cioè, alla teatralizzazione della sua

pittura, che il Merisi persegue non per fini propagandistici, come lo

spirito barocco vuole, o per speculazione fine a sé stesse, ma per

inseguire un rapporto diretto e sincretico tra realtà e finzione,

dove lo spettatore non è più esterno, ma sussunto, pervenendo così

al fine ultimo della diffusione del messaggio di devozione religiosa.

Sono diversi gli studiosi

contemporanei orientati in tal senso: già alla metà del secolo

scorso lo storico inglese Hinks, in riferimento al telo cremisi

sospeso, in alto sopra la testa di

Apostoli e della Vergine, riferisce di una grande tenda rossa, come

espediente di origine teatrale, derivato dall'esperienza degli

spettacoli popolari e della rappresentazione sacra, introdotto nei

dipinti a partire dalla Giuditta

ed Oloferne (Fig. 1)

.

Successivamente, nel 1987 Maurizio Marini, esperto e studioso del

Caravaggio, riprende il riferimento agli aspetti teatrali

dell'inglese, confermando la crescente tendenza alla

spettacolarizzazione delle opere del Lombardo .

Negli

stessi anni Maurizio Calvesi, storico ed esperto del Maestro,

a proposito della Morte

della Vergine (Fig. 2), attribuisce al “grande

drappo rosso”, al di sotto del quale, si svolge la scena, la

capacità di dare “respiro teatrale al cupo e umile ambiente invaso

dall'ombra” .

E più di recente Claudio Strinati, in occasione della mostra,

alle Scuderie del Quirinale, per i 400 anni dalla morte del

Maestro, interpreta il drappo, che si apprezza nella Dormitio

Virginis (fig. 2), come “quinta teatrale”, la cui funzione è

quella di delimitare ed aprire la scena, creando un effetto di

sospensione drammatica tra l'evento raffigurato e lo sguardo dello

spettatore .

Inoltre, il critico in diversi interventi pubblici e

interviste, ha sottolineato come il Pittore spesso cerchi di creare

un rapporto scenico tra opera e fruitore, facendo del quadro uno

spazio teatrale connotato da un'inedita sacralità.

Anche Rodolfo Papa a

proposito del pensiero figurativo di Caravaggio ravvede, nel drappo

rosso della composizione caravaggesca del Transito (fig.

2), un elemento di “teatralità costruttiva”, che attiva, cioè,

il dialogo tra realtà, rappresentazione e pubblico .

Sulla

stessa linea si pone l'interpretazione di Sergio Rossi, esperto del

maestro, il quale ritiene il tendaggio sollevato sopra la vicenda un

accorgimento di origine teatrale, introdotto dal Merisi, come

elemento scenico-liturgico: quasi un sipario che mette in movimento

uno spettacolo di morte reale e di tragico dolore. Nel IV capitolo,

sulla “Controversa iconografia della Vergine”, della sua recente

pubblicazione ,

considera la cortina rossa come segnale visivo e concettuale,

particolarmente efficace, che segna la transizione tra due stati:

allude, cioè, al passaggio tra la vita (gli Apostoli) e la morte (la

Madonna), tra il sacro (la Vergine) e il profano (il contesto

domestico e umano della vicenda).

La valenza

scenico-teatrale rilevata nelle rappresentazioni dell'artista, con

esplicito riferimento al sipario, non va, però, limitata al solo

elemento del sipario, ma estesa al sapiente utilizzo del colore rosso

lato sensu. Tutt'altro che casuale, la tinta riveste una

funzione simbolica, psicologica e compositiva, si lega, cioè, alla

dimensione narrativa del racconto. Inserito spesso al centro delle

composizioni, o in posizione strategica, qualificante stoffe, tessuti

e altri dettagli, il colore attrae, orienta e guida lo sguardo dello

spettatore per stimolarne il pensiero riflessivo e condurlo verso il

cuore narrativo ed emotivo della scena. In quanto punto focale è il

primo elemento con cui l'osservatore entra in contatto nonché

l'ultimo ricordo impresso nella sua mente. Vividi esempi di questo

impiego sono: la sopravveste rossa del San Matteo e

l'angelo (1602, olio su tela, 295 × 195 cm, Roma, Chiesa di

San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli) ,

il paramento sulle spalle del San Giovanni della Deposizione

vaticana (1602-1604, olio su tela, 300 × 203 cm, Città del

Vaticano, Pinacoteca Vaticana) ,

il lenzuolo di Cristo dell'Incoronazione di Spine (1603,

olio su tela, 127 × 165 cm, Vienna, Kunsthistorisches Museum)

,

in tutti questi quadri il rosso accende ed illumina la scena, genera

tensione e intensifica il coinvolgimento drammatico.

Il tono cremisi in

pittura ha una lunga tradizione simbolica che Caravaggio dimostra di

ben conoscere e riprendere, per offrire, però, un'interpretazione

assolutamente personale ed originale: il Pittore, spesso associa il

colore a momenti di crisi, svolta o rivelazione; soprattutto nei temi

sacri, allude al concetto di sacrificio, che, condito con una certa

sensibilità tormentata, caratterizza e si lega alle figure di Santi,

Martiri e alle scene della Passione .

La simbologia tradizionale si sposa con l'inedita e sincera

aderenza al dato reale che rende i soggetti religiosi individui

umani, genuini, dotati di una corporeità schietta, le cui vivide e

carnali presenze, caricate e munite di una gamma complessa e

credibile di emozioni, animano atmosfere autentiche ed immediate,

lontane dalle erudite raffigurazioni di corpi idealizzati o ascetici

e di ambienti accademicamente costruiti sulla scorta della cultura

trionfante del ‘600.

La pungente adesione a

fatti concreti, evidentemente, non può essere passata inosservata,

la pittura del maestro, prima di piacere, essere accettata e, infine,

spasmodicamente ricercata ,

ha sconvolto l'opinione pubblica che vede nel pittore “il

pervertitore del ‘buon costume' nella pittura, cui manca tutto

ciò che per la teoria del primo classicismo sacro (…) (è)

intangibile patrimonio delle sue formule scolastiche” ,

e dal Bellori gli vengono rimproverati “la mancanza di contegno

nelle sue storie, l'eccessiva umanità delle sue mezze figure e dei

suoi quadri di figure volgari” .

Caravaggio,

quindi, fa “rumore” non acustico, ma visivo ed etico, le sue

rappresentazioni troppo reali, i suoi Santi sporchi, le sue

Madonne con tratti da popolane e gesti quotidiani, creano

disturbo, infrangono il codice della decenza e del decoro figurativi.

Questo “rumore” è lo svelamento brutale del reale nel sacro

tipico della religiosità di stampo pauperistico-borromaico in cui il

Pittore cresce.

Le

fonti e cronache del tempo riferiscono sentimenti ed opinioni

contrastanti nei confronti di questo nuovo stile artistico, cd “dal

naturale”, disappunto e apprezzamento convivono dualisticamente

nelle testimonianze letterarie giunte a noi :

Gaspare Celio ,

nella sua biografia sul pittore, riporta che gente comune e

personaggi più colti ed esperti di pittura, in occasione

dell'apertura della Cappella Cantarelli (1599-1603, Roma,

San Luigi dei Francesi), lodano la sua arte .

Giovanni Baglione (1573

ca-1643), invidioso ed astioso collega del Merisi ,

tra ammirazione ed acredine afferma: “Se Michelagnolo Amerigi non

fusse morto sì presto, haveria fatto gran profitto nell'arte per

la buona maniera, che presa havea nel colorire del naturale, benché

egli nel rappresentar le cose non avesse molto giudicio di scegliere

il buono, e lasciare il cattivo. Nondimeno acquistò gran credito, e

più si pagano le sue teste, che l'altrui historie, tanto importa

l'aura popolare, che non giudica con gli occhi, ma guarda con le

orecchie. E nell'Accademia il suo ritratto è posto” .

Il critico riporta di “romori” e “schiamazzi” del popolo di

fronte allo scoprimento di alcune Madonne. I termini alludono,

in senso assolutamente neutro, a quel clamore e quella vitalità,

connotati da gioia, disordine, confusione e acceso vociare, creatisi

attorno alla sua pittura nel momento dello scoprimento ;

solo successivamente alla sua morte, nella feroce ed anonima critica

sei-ottocentesca, i termini sono messi in relazione a un presunto

gusto “popolare volgare” e acquisiscono l'accezione negativa,

di derisione, biasimo ed indignazione per un fare poco ortodosso,

derivante dal riconoscere nelle Vergini e nei Santi le

fattezze di popolani riconoscibili .

In quel contesto, l'opera di Caravaggio è vista come

eccessivamente realistica, teatrale e irreligiosa .

L'associazione dei

termini riferiti dal Baglioni con significati di biasimo, quindi,

deriva non direttamente dalle cronache coeve al Lombardo, come a

lungo si è creduto, ma da un successivo travisamento del reale

significato. A partire dall'indignazione manifestata dal Bellori,

segretario dell'Accademia di San Luca, che non condivide il

plauso (gli “schiamazzi”) con cui i lavori del Nostro sono stati

accolti dal pubblico, assistiamo ad un generale mutamento di

significato e valore per cui la critica tardo-secentesca, neoclassica

e accademico-ottocentesca, trasformano i lemmi in forme di derisione

e non apprezzamento, condivise diffusamente da critici, storici e

opinione pubblica che perdureranno per tutto il XIX, giungendo al XX

secolo, fino a Bernard Berenson .

Contemporaneamente, a

partire da Lionello Venturi e da Roberto Longhi, a cavallo della

prima metà del secolo scorso, passando per Calvesi, fino alle più

recenti interpretazioni di Claudio Strinati, Andrea Lonardi, Rodolfo

Papa e Marco Pupillo, si tende a ricondurre tali parole nell'alveo

neutro di origine, ossia, nel contesto della meraviglia e ammirazione

popolare per opere che parlano direttamente al fedele con un

linguaggio e una grammatica immediatamente comprensibile al pubblico

colto e meno colto.

A

riprova del tono se non positivo, almeno neutro, di certi termini,

citiamo ancora il Baglione che in occasione dell'inaugurazione

della Cappella Contarelli scrive: “Pur venendovi a vederla

Federico Zucchero, mentre io era presente, disse: che rumore è

questo? E guardando il tutto diligentemente, soggiunse: io non ci

vedo altro, che il pensiero di Giorgione nella tavola del Santo,

quando Cristo il chiamò all'Apostolato; e sogghignando, e

meravigliandosi di tanto rumore, voltò le spalle, e andossene con

Dio.” .

Sappiamo che Federico Zuccari, principe dell'Accademia

di San Luca, strenuo

difensore dell'arte classicista, nutre verso i modi

caravaggeschi una vera e propria avversione, pertanto nel domandarsi

cosa sia quel “rumore”, innescato dalla visione dei quadri appena

scoperti, intende,

quasi certamente, esprimere fastidio e stupore

per l'accoglienza positiva manifestata dalla gente, se sottintesi

ci fossero stati derisione e biasimo, in riferimento al “rumoro”,

il pittore non si sarebbe sorpreso della situazione. Il popolo

dimostra ammirazione e l'Accademico se ne va indignato, dopo aver

espresso il suo giudizio pungente, contrario all'unanime plauso e

chiacchiericcio del pubblico plebeo.

Sono

sempre gli “schiamazzi”, riporta il Baglione, ad indurre il

marchese Vincenzo Giustiniani, collezionista del Merisi, che si

assicura la prima versione del San Matteo, ad “invaghirsi”

delle opere del Milanese, gli stessi che fanno “cadere

al romore anche Ciriaco Matthei” ,

il quale commissiona al Pittore diversi opere .

A

riprova della neutralità del termine, in riferimento agli

“schiamazzi” per la Madonna di Loreto (1604-06, olio su

tela, 260 cm x 150 cm. Roma, Chiesa di Sant'Agostino) ,

il popolo, nelle parole dell'Autore, reagisce alle “leggerezze”,

non indecenze come interpreta la critica successiva, dei piedi

sporchi dei panni stracciati e sudici, con “estremo schiamazzo”,

probabile segno di approvazione per un racconto pittorico in cui

verosimilmente il volgo si riconosce, a conferma dell'efficacia

dell'azione pittorica del Maestro .

Non

riconosciamo, dunque, quelle connotazioni di indignazione e

sbigottimento, per poco decoro in relazione a quello “estremo

schiamazzo” testimoniato dal Baglione, che gli interpreti

tardo-secenteschi, settecenteschi ed ottocenteschi hanno voluto

individuare. Tale considerazione è avvalorata dal fatto che

l'invidia e l'inimicizia provate dal Biografo per il Lombardo lo

inducono, ove possibile, a scriver male dell'Artista, capace di

produrre mere “teste” e non “historie” come gli

“altrui” pittori ,

ma alla fine, per onestà intellettuale, non può non riconoscere

che Michelangelo abbia conseguito un “gran

credito”

presso un pubblico, connotato però da “incompetenza”

.

Tra

coloro che non hanno una piena considerazione del Pittore, in quanto

orientati in senso più classicista, c'è il diplomatico

pontificio, vescovo e scrittore, Giovanni Battista Agucchi (1570

– 1632) che, nel suo Trattato sulla pittura ,

riferisce a proposito del Milanese che è “eccellentissimo nel

colorire” ma che “ha lasciato indietro l'Idea della bellezza,

disposto di seguire del tutto la similitudine” ,

in sostanza il Monsignor non plaude all'eccessivo realismo. Del

medesimo parere è il medico privato di Papa Urbano VIII e

conoscitore d'arte dilettante, Giulio Mancini, che, nelle sue

Considerazioni, rileva una grande capacità di riprendere dal

vero, il cui impegno, però, va a scapito della narrazione e dei

sentimenti! E, infatti, sul Maestro scrive: “Proprio di questa

schola [di Caravaggio] è di lumeggiar con lume unito che venghi

d'alto senza reflessi, come sarebbe in una stanza da una fenestra con

le pariete colorite di negro, che così, havendo i chiari e l'ombre

molto chiare e molto oscure, vengono a dar rilievo alla pittura [...]

Questa schola in questo modo d'operare è molto osservante del vero,

che sempre lo tien davanti mentre ch'opera; fa bene una figura sola,

ma nella compositione dell'historia et esplicar affetto, pendendo

questo dall'immagination e non dall'osservanza della cosa, per ritrar

il vero che tengon sempre avanti, non mi par che vi vagliano, essendo

impossibil di mettere in una stanza una moltitudine d'huomini che

rappresentin l'historia con quel lume d'una fenestra sola, et haver

un che rida o pianga o faccia atto di camminare e stia fermo per

lasciarsi copiare, e così poi le lor figure, ancorché habbin forza,

mancano di moto e d'affetti, di gratia, che sta in quell'atto

d'operare come si dirà” .

Nella

seconda metà del XVII secolo, il già citato, Pietro Bellori,

scrittore, antiquario e storico dell'arte, abbiamo visto, considera

il Merisi un “pervertitore” dell'arte nonché “veleno

perniciosissimo” ,

nelle sue Vite, cavalca una posizione

classicistico-accademica, poco incline al nuovo stile caravaggesco,

che, non è un segreto, non apprezza affatto .

La sua biografia, però, ci è utile per corroborare la connotazione

originaria dei termini impiegati dal Baglione: e, a proposito della

Madonna lauretana, riferisce che “In Santo Agostino si

offeriscono le sozzure de' piedi del pellegrino”

e nonostante un procedere tutt'altro che decoroso (“tolta ogni

autorità all'antico e a Rafaelle” )

molti “invaghiti dalla sua maniera l'abbracciavano volentieri

(…). All'hora cominciò l'imitazione delle cose vili,

ricercandosi le sozzure e le deformità, come sogliono fare alcuni

ansiosamente: se essi hanno à dipingere un armatura, eleggono la più

rugginosa, se un vaso, non lo fanno intiero, masboccato e rotto. Sono

gli habiti loro calze, brache, e berrettoni, e così nell'imitare

li corpi, si fermano con tutto lo studio sopra rughe, e i difetti

della pelle e dintorni, formano le dita nodose, le membra alterate da

morbi. Per li quali modi il Caravaggio incontrò dispiaceri,

essendogli tolti li quadri da gli altari come in San Luigi (…)”

.

Le

parole del biografo, testimoniando del plauso tra pittori e

committenti del nuovo e “ansiosamente” ricercato modus

operandi del Merisi, vanno a beneficio di un'interpretazione

non negativa degli “schiamazzi” e del “rumore” di baglionesca

memoria.

Di

qualche anno più tardi è il trattato del Conte Carlo Cesare

Malvasia (1616-1693), anch'egli si dimostra critico nei confronti

della pittura del Nostro: “Non poté mai tollerare [si riferisce

all'Albani a cui è dedicato il capitolo], che si seguitasse

il Caravaggio, scorgendo essere quel modo il precipitio, e la

totale ruina della nobilissima, e compitissima virtù della Pittura,

poiché, se bene era da laudare in parte la semplice imitatione, era

nondimeno per partorire tutto quello, che ne è seguito in progresso

di 40 anni. [...] Non possono essere i Pittori egualmente eccellenti

in tutte le parti. Se il Caravaggio havesse havuto questi requisiti

saria stato Pittore dirò Divino, questo, non haveva cognitione nelle

cose sopranaturali, mà stava troppo attaccato al naturale” .

Unica

voce fuori dal coro, tra le fonti tardo-secentesche, è la

testimonianza di Giovan Battista Passeri che nelle sue Vite

dimostra di apprezzare il lavoro rivoluzionario del Milanese:

“Michel'Angelo da Caravaggio fece qualche giovamento al gusto di

quella nuova Scuola, perché, essendo uscito fuora con tanto empito,

e con quella sua maniera gagliarda, fece prender fiato al gusto

buono, et al naturale, il quale allora era bandito per la vita e reso

contumace dal comercio umano, e precipitato nell'abisso d'una

maniera ideale, e fantastica ad uso delle Grottesche dell'India.

Ben'à vero, che egli non rese adorno il gusto con quelle vaghezze,

con le quali la Scuola Caracciesca l'ha portato, pieno di

piacevolezze, e di delizie, ricco nelli componimenti, adorno

d'accompagnature, e discreto in tutto il portamento; tutta via

aperse una fenestra per la quale fece rivedere la Verità, che si era

già smarrita” .

La

letteratura artistica della seconda metà del ‘600 si rivela,

dunque, se non apertamente ostile alla pittura caravaggesca e alla

sua poetica naturalistica, poco disposta ad accogliere le istanze

estetiche da cui prende dichiaratamente le distanze. Da questo

momento in poi la figura del Pittore viene gradualmente

marginalizzata fino a essere relegata a un lungo periodo di oblio

critico-storiografico che cessa solo con lo sviluppo dall'intenso e

vivace dibattito degli anni Venti del secolo scorso.

La

successiva letteratura neoclassica, infatti, continua sulla medesima

impostazione e ritiene il Caravaggio un artista poco valido: Anton

Rafael Meng, teorico del Neoclassicismo, assieme a Johan Joachim

Winckelmann, nelle sue lezioni di pittura, scrive che

l'Artista “non aveva ne varietà ne correzione; e perciò era

tutto cattivo nel disegnò” .

Meno lapidario il resoconto di Stendhal (Rome, 1806), il

quale, nel suo Diario di viaggio, afferma che “per

l'orrore ch'egli sentiva dell'ideale sciocco, il Caravaggio non

correggeva nessuno dei difetti dei modelli ch'egli fermava nella

strada per farli posare. Ho veduto a Berlino alcuni suoi quadri che

furono rifiutati dalle persone che li avevano ordinati perché troppo

brutti. Il regno del brutto non era ancora” ,

l'affermazione evidentemente rammenta e suggella il mito dei quadri

rifiutati di cui parleremo in seguito.

Durante

il XIX secolo, in piena temperie romantica, l'interesse per

Caravaggio risorge, ma non senza ambivalenze. Alcuni critici lo

rivalutano per il suo anticonformismo e la drammaticità ,

per altri, invece, continua ad essere colui che non ha avuto rispetto

per l'arte .

All'inizio

del ‘900 Alois Riegl, storico dell'arte della scuola viennese, lo

celebra come un “Genie” (“II pittore che diede inizio al

movimento doveva quasi per necessità naturale essere un uomo

incolto, privo d'interessi per un passato culturale che non

conosceva- Ma, ciononostante, un genio che seppe portare con sé

anche la cultura attraverso i modi con cui attuò le proprie

personalissime intenzioni. Questi sono appunto i tratti

dell'iniziatore: Michelangelo da Caravaggio. Un uomo incolto ma un

genio”) ,

ma dobbiamo attendere il lavoro appassionato di studio e ricerca che

Adolfo Venturi e i suoi allievi mettono in campo a partire dagli anni

Venti del ‘900 per assistere al recupero della sua figura.

Con

Adolfo, sebbene persista un certo e sospettoso distacco nei confronti

di un'arte che continua a “disturbare” per troppa sfrontatezza,

violenza luministica e commistione tra sacro e profano, inizia un

timido, ma decisivo cambio di rotta, il Nostro è celebrato come il

precursore dei massimi geni del Seicento europeo .

Ma sono i suoi studenti a gettare una nuova luce sul Pittore:

Lionello Venturi ,

Roberto Longhi e, in misura minore, Antonio Muñoz si dedicano alla

ricerca per dare una soluzione alla neonata “questione

caravaggesca” e alla più generale rivalutazione della pittura

italiana del ‘600

che continua ad essere la cenerentola dell'arte per via

dell'imperante pensiero pregiudizievole, idealista, di stampo

crociano sul periodo barocco .

“Quando

guardiamo la Vocazione di San Matteo ci accorgiamo – scrive

Lionello Venturi - che qualcosa di nuovo è avvenuto, qualcosa che ha

mutato l'arte di Michelangelo da Caravaggio. Un nuovo modo di

subordinare ogni immagine all'effetto generale di luce e ombra appare

evidente, e poiché questo modo è essenziale a tutte le opere

posteriori, si può dedurne che il periodo delle ricerche è finito e

che lo stile dell'artista è perfettamente realizzato. Ci sono stati

in tutti i tempi dei pittori realisti, che sono stati grandi artisti.

Non perché abbiano riprodotto la realtà empirica in modo illusorio,

ma perché l'hanno interpretata, e cioè veduta e sentita, a seconda

della loro fantasia. E la loro differenza dai pittori della 'idea' è

che questi evadono fantasticamente dalla realtà, mentre i

'naturalisti' interpretano la realtà e ne danno ciò che a loro

sembra l'essenza. Giotto e Masaccio sono realisti come il Caravaggio,

con questa differenza, ch'essi sono realisti senza un preciso

programma, e il Caravaggio dovette farsi un programma per liberare

polemicamente la propria fantasia da un groviglio di regole e di

pregiudizi che il manierismo voleva imporgli” .

E se

l'avvio del rinnovato interesse sul Merisi si deve al giovane

Lionello, un di poco più giovane Longhi non rimane indifferente al

tema e inaugura la sua carriera con una tesi sull'Artista, discussa

con Pietro Toesca, allievo di Adolfo, nel 1911, all'Università di

Torino .

Alla fine degli anni Venti, scrive i celebri Quesiti caravaggeschi

(1928-1929) ,

ancora oggi punto di riferimento di fondamentale importanza per gli

studi sul Pittore, in cui la riflessione sulla dimensione

naturalistica dell'arte del Maestro, associata al retroterra

figurativo lombardo, particolarmente orientato in senso realistico,

contraddicono le appena diffuse tesi marangoniane che vorrebbero un

Merisi antirealistico!

“Dalle

esperienze luministiche dei suoi precursori, fra cui erano anche quel

Lotto che il Lomazzo [...] chiama "maestro del dare il lume"

e quel Savoldo in cui il Pino esalta "le ingegnose descrittioni

dell'oscurità", il Caravaggio scopre "la forma delle

ombre": uno stile dove il lume, non più asservito, finalmente,

alla definizione plastica dei corpi su cui incide, è anzi arbitro

coll'ombra seguace della loro esistenza stessa. Il principio era per

la prima volta immateriale; non di corpo ma di sostanza; esterno ed

ambiente all'uomo, non schiavo dell'uomo [...] Che cosa importasse

questo nuovo stile nei confronti col Rinascimento ch'era invece

partito dall'uomo, e vi aveva sopra edificato una superba mole

antropocentrica, cui anche la luce era anodina servente, è facile

intendere. All'artificio, al simbolo drammatico dello stile attendeva

ora il lume medesimo, non l'idea che l'uomo poteva aver formato di se

stesso. Ma quando in un battito del lume una cosa assommasse, e

poiché non era più luogo a preordinarla nella forma, nel disegno,

nel costume, e neppure nella rarità del colore, essa non poteva

sortire che terribilmente naturale. Il dirompersi delle tenebre

rilevava l'accaduto e nient'altro che l'accaduto; donde la sua

inesorabile naturalezza e la sua inevitabile varietà, la sua

incapacità di "scelta". Uomini, oggetti, paesi, ogni cosa

sullo stesso piano di costume, non in una scala gerarchica di

degnità...” .

E, a proposito, della

consapevole scelta di Michelangelo di non voler perseguire l'apologia

del corpo umano della tradizione classico-classicistica,

dall'antologia degli scritti del Torinese leggiamo: “La sua

ostinata deferenza al vero poté anzi confermarlo nella ingenua

credenza che fosse "l'occhio della camera" a guardar lui e

a suggerirgli tutto. Molte volte dovette incantarsi di fronte a

quella "magia naturale"; e ciò che più lo sorprese fu di

accorgersi che allo specchio non è punto necessaria la figura umana,

se, uscita questa dal suo campo, esso seguita a specchiare il

pavimento inclinato, l'ombra sul muro, il nastro caduto a terra. Che

altro potesse conseguire a questa

risoluzione di procedere dipingendo per specchiatura diretta della

realtà, non è troppo difficile intendere. Ne conseguiva la tabula

rasa del costume pittorico del tempo che, preparandosi gli argomenti

in carta e matita per via di erudizione storica e di astrazione

stilizzante, aveva elaborato una complessa classificazione del

rappresentabile, dove, per meglio servire alla società di allora,

non poteva che preferirsi l'aspetto della classe dominante. Ma il

Caravaggio pensa invece alla vita comune, ai sentimenti semplici,

all'aspetto feriale delle cose che valgono, nello specchio, come gli

uomini. [...] Anche il Caravaggio avvertiva il pericolo di ricadere

nell'apologetica del corpo umano, sublimata da Raffaello o

Michelangelo, o magari nel chiaroscuro melodrammatico del Tintoretto.

Ma ciò che gli andava confusamente balenando era ormai non tanto il

rilievo dei corpi quanto la forma delle tenebre che li interrompono.

Lì era il dramma della realtà più portante ch'egli intravedeva

dopo le calme specchiature dell'adolescenza. E la storia della

religione, di cui ora si impadroniva, gli tornava come un seguito di

drammi brevi e risolutivi la cui punta non può indugiarsi nella

durata sentimentale delle trasparenze, anzi inevitabilmente s'investe

del lampo abrupto della luce rivelante, fra gli strappi inconoscibili

dell'ombra. Uomini e santi si sarebbero impigliati in quel tragico

scherzo. Giacché, per restar fedeli alla natura del mondo, occorreva

far sì che il calcolo dell'ombra apparisse come casuale, e non

causato dai corpi; ove volesse esimersi dal riattribuire all'uomo la

sua funzione umanistica dirimente, di eterno protagonista e signore

del creato. Perciò il Caravaggio seguitò, e fu fatica di anni, ad

osservare la natura della luce e dell'ombra incidentali. [...] Chi

non sa che il Tintoretto studiava al lume di lucerna, non già il

vero, ma i modellini della Cappella Medicea? E che i modellini del

Greco erano cere dove si stiravano in una poetica follia le ultime

spire laocoontiche del disegno 'serpentinato'? Ma ora è la realtà

stessa a venir sopraggiunta dal lume per 'incidenza': il caso,

l'incidente luminoso, diventano causa efficiente della nuova pittura

(o poesia). Non v'è Vocazione di Matteo senza che il raggio, assieme

col Cristo, entri dalla porta socchiusa e ferisca quel turpe

spettacolo dei giocatori d'azzardo. In effetto Caravaggio stagliò

questa sua "descrizione di luce", questo poetico

"fotogramma", quando l'attimo di cronaca gli parve

emergere, non dico con un rilievo, ma con uno spicco, con un'evidenza

così memorabile, invariabile, monumentale, come dopo Masaccio non

s'era più visto” .

La lunga resistenza del

gusto idealizzante, di stampo belloriano, alla carica destabilizzante

del linguaggio caravaggesco, nutrito di realismo popolare, per cui

l'arte del Maestro stigmatizzata dalla bieca e moralistica visione

classicista, come antipoetica, sconveniente, indecorosa perché

“naturalista”, nel primo ‘900 viene, quindi, lentamente a

desistere nel panorama di un rinnovato interesse per il Barocco .

Ma lo “schiamazzo” e il “rumore”, in questa fase, continuano

a essere associati a significati negativi di disapprovazione e

biasimo per aver infranto i codici del decoro religioso, sovvertendo

l'ordine visivo-culturale della tradizionale iconografia. Solo nel

XXI secolo la critica comincia a rivisitare la semantica dei termini,

per cui il clamore risonante diventa stupore e non solo scandalo, lo

fa Pamela M. Jones ,

Marco Pupillo ,

Andrea Lonardo

ed altri, mentre contrario a questa lettura rimane Sergio Rossi per

il quale il termine non può avere avuto un significato positivo,

poiché, il malanimo del Baglione, afferma lo storico, piuttosto che

scriver bene di Caravaggio avrebbe preferito fare “la fine di

Giordano Bruno” .

Ma è anche vero che tra le righe del suo racconto l'animoso

Biografo riconosce al Nostro una certa bravura .

Da questa

riconsiderazione semantica delle parole usate dallo Scrittore emerge

la delicata questione dei rifiuti (o non-rifiuti) di alcune opere del

Merisi. Ancora oggi la cultura popolare si nutre della leggenda,

ripetuta per tre secoli, per la quale il Caravaggio, artista

maledetto, abbia collezionato clamorosi rifiuti, nutrendo

l'immaginazione dei più con fantomatiche e burrascose scene di

liti fra il Pittore e i suoi committenti. Abbiamo già detto come

spesso i resoconti dei biografi secenteschi (Baglione e Bellori),

volti a minare e screditare il Pittore, abbiano distorto pesantemente

la realtà degli avvenimenti e solo a partire dalla prima metà del

secolo scorso, attraverso un intenso lavoro di ricerca e recupero si

è giunti a far luce su alcuni episodi.

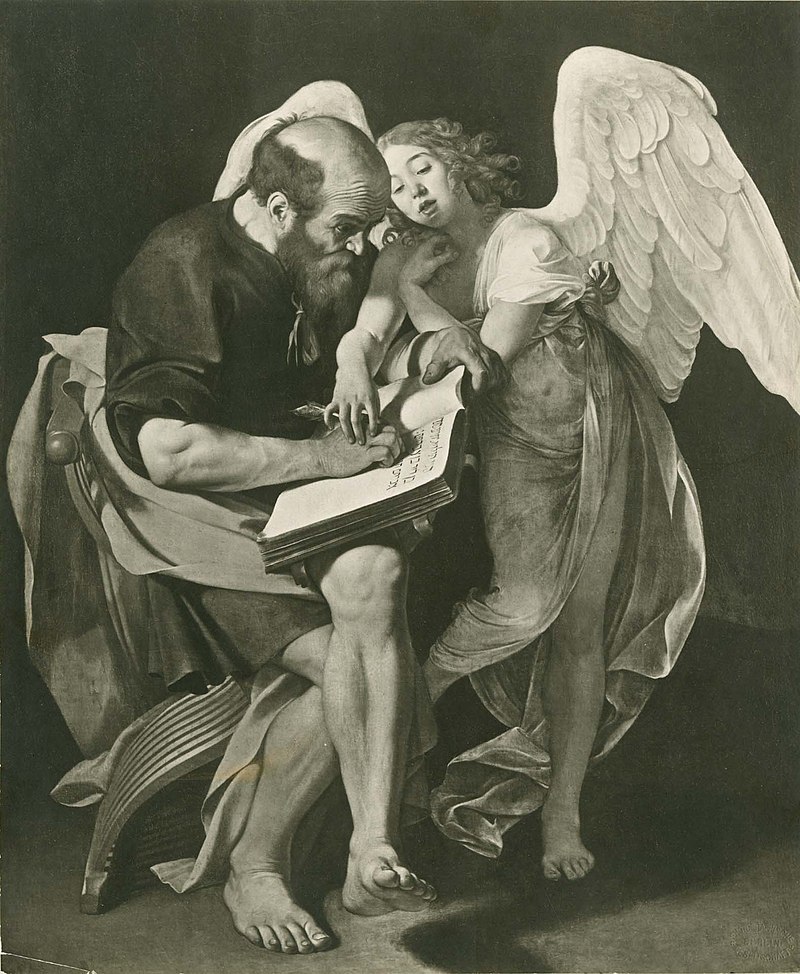

Fig. 3 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO

Fig. 3 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO

San Matteo e l'angelo, 1599, olio su tela

223 × 183 cm, opera perduta (fotografia colorata)

Cortesia di Giorgia Duò

La prima tela ad essere

riferita, a torto, un rifiuto, è la versione “originale” del S.

Matteo e l'angelo per la Cappella Contarelli (Fig. 3) .

La testimonianza del bilioso Baglione afferma che il dipinto “non

era (a) veruno piaciuto” ,

ad essa fa eco la successiva attestazione del Bellori secondo la

quale “avendo egli terminato il quadro di mezzo di San Matteo e

postolo su l'altare, fu tolto via dai preti, con dire che

quella figura non haveva decoro, né aspetto di santo, stando a

sedere con le gambe incavalcate e coi piedi rozzamente esposti al

popolo” .

Il malevolo Giovanni non racconta, però, di alcun rifiuto, ma

semplicemente riporta di un generico mancato apprezzamento,

fors'anche strumentale, della tela, sarà poi il fazioso

classicista romano a raccontare falsamente di una “rimozione”,

nessuna cronaca coeva al Pittore, infatti, ha lasciato intendere che

vi sia stato un ripensamento, per mancanza di decoro o irriverenza,

da parte dei confratelli di San Luigi dei francesi, a cui per

altro non spetta alcuna decisione al riguardo, poiché trattasi di

una commissione privata, della famiglia Contarelli.

Lo storico dell'arte

Luigi Spezzaferro, allievo di Argan, a partire dagli anni '80 del

secolo scorso, si dedica alla questione, e giunge, nel 2001, alla

formulazione della teoria per la quale la primitiva tela d'altare è

realizzata come elemento provvisorio, per consentire il normale

svolgimento delle funzioni liturgico-devozionali, in attesa

dell'opera definitiva del 1602 .

La composizione primitiva ha, quindi, assunto in tal modo un ruolo

centrale per il dinamico e florido mercato antiquariale, il dipinto

diventa, infatti, ambito “oggetto” di interesse per il fenomeno

del Collezionismo seicentesco .

Anche Calvesi inquadra la

vicenda della pala d'altare nel contesto della funzionalità

liturgico-devozionale, non come lo Spezzaferro, che riconduce la

sostituzione ad una necessità pratica, ma secondo un'ottica di

fede. In contrasto con quanto asserito dal credo ugonotto-francese,

per cui la salvezza è indipendente dalla volontà dell'individuo,

lo Storico ritiene il “bellissimo” San Matteo (un uomo

dalle ruvide fattezze di contadino analfabeta) figlio della rinnovata

disciplina uscita dal Concilio di Trento, così come recepita

in ambiente borromaico, per la quale l'uomo reprobo e peccatore è

capace di scegliere la grazia .

Ma la schietta

iconografia proposta dal Maestro, radicata nelle dispositiones

pauperistiche di area lombarda, cozza con le istanze tridentine

propugnate della Chiesa Trionfante Romana e all'indomani

della sua realizzazione, il Nostro, ben conscio ed informato

sull'estetica, aspetto e messaggio che le opere religiose devono

veicolare nella Roma del Seicento, può aver deciso

l'avvicendamento, in quanto la tela evidentemente non corrispondeva

alle richieste e ai precetti della Controriforma, sia dal

punto di vista teologico (un Santo troppo umile) che da quello

tecnico (forma e misure del quadro non rispettano le indicazioni

generali per le quali le pale d'altare devono avere un andamento

verticale (come la seconda versione di 295 x 195 cm), mentre il primo

San Matteo tendeva al quadrato (223 x 183 cm)).

A sostenere la versione

del “non rifiuto”, ma della scelta personale, c'è la

considerazione del Marini, secondo cui il dipinto perso, inserito

sull'altare, nel contesto della Cappella, per via di forma e

dimensioni ridotte, non avrebbe potuto reggere il costante confronto

con i laterali, di dimensioni molto più grandi del pannello

centrale. Pertanto ritiene che “la prima pala della Contarelli non

sia oggetto di un vero e proprio rifiuto (…) bensì di un

‘perfezionamento' o, meglio, di una più esplicita declinazione

controriformista rispetto alla traccia del 1591 da cui dipendono la

statua del Cobaert, il dipinto non eseguito del Cesari e,

naturalmente, il primo San Matteo del Caravaggio” .

Per lo studioso, infine, si è trattato di un momento nodale per la

crescita artistica del Pittore.

In

linea con la tesi della scelta di sostituire il quadro con una

seconda versione, è anche Rossella Vodret, esperta del Maestro, già

Soprintendente del Polo Museale della città di Roma, la quale pensa

che dopo aver collocato l'opera sull'altare l'Autore si sia

reso personalmente conto di due elementi dissonanti: il quadro si

mostrava sottodimensionato rispetto sia allo spazio del vano che

alle tele della Chiamata e del Martirio, e, dunque, mal

si inseriva nel contesto della Cappella, inoltre, la

composizione, autentica e originale, ma raffigurante un soggetto poco

diffuso nella Roma dell'epoca, e quindi, poco conosciuto dai

fedeli, avrebbe potuto prestarsi ad incomprensioni ed equivoci .

A partire da queste valutazioni la studiosa presume che la tavola

abbia assunto, quasi subito, il carattere di provvisorietà,

favorendone la sostituzione con una composizione più consona ed

allineata alle concezioni d'ispirazione divino-religiosa, dettate

dal Concilio del 1546. Dall'opera in situ, infatti,

risulta chiaro il messaggio di matrice cattolica per cui l'uomo

collabora con Dio attraverso un messo-angelo .

Un

vero e proprio giallo è, invece, quello relativo alla prima versione

della Conversione di Saulo (Fig. 4), della Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo

(Roma).

Fig. 4 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO

Fig. 4 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO

Conversione di Saulo, 1600-1601

olio su tavola di cipresso, 237 × 189 cm

Roma, Collezione Odescalchi

Cortesia di Giorgia Duò

Del quadro abbiamo molte informazioni (la data di

realizzazione, il committente, i passaggi di proprietà), non

conosciamo, però, il motivo dell'avvicendamento delle tavole con

le versioni su tela, decoranti attualmente il vano-Cappella

(Conversione di San Paolo, 1600-1601, olio su tela, 230 ×

175 cm, Roma, Basilica di Santa Maria del Popolo; Crocifissione di

San Pietro 1600-1601, olio su tela, 230 × 175 cm, Roma, Basilica

di Santa Maria del Popolo) .

Il

solito Baglione riporta di un rifiuto ,

ma nessuna altra fonte secentesca successiva, conferma il diniego, il

Bellori, a proposito del quadro parla sinteticamente di una “historia

affatto senza attione”, senza aggiungere ulteriori dettagli utili a

risolvere l'enigma .

Neanche il Mancini, mai avaro di informazioni, menziona il rifiuto,

ma cripticamente restituisce solo il passaggio in collezione Sannesio

,

ragion per cui, in questi ultimi anni, la critica contemporanea ha

preferito orientarsi diversamente, non propendendo per il rifiuto,

ma, ancora una volta, per una precisa scelta del Maestro .

Nel

1951, lo storico ed esperto del Caravaggio, Sir Denis Mahon sostiene

che sia stato il Milanese, di sua iniziativa, a decidere di

sostituire i quadri originari d'ascendenza ancora manierista, con

due nuove composizioni, probabilmente su impulso derivato dal

confronto con l'Assunzione del Carracci (1600-1, olio su

tela, 2,45 x 1,55 m. Roma, Chiesa di Santa Maria del Popolo,

Cappella Cerasi), L'ipotesi si basa sull'eventualità che

egli possa aver sentito la necessità di dare una risposta più

attuale alla suggestione di forte modernità nata dall'osservazione

della tela di Annibale .

Quindi, il Pittore potrebbe aver riflettuto sull'invenzione

carracesca dopo il compimento delle tavole ed aver deciso per una

nuova formulazione delle sue historie. E allora il momento in

cui il Cerasi entra in possesso della pala d'altare diventa

decisivo, ma non ci sono documenti al riguardo, e si ritiene che la

mancanza di documentazione di incarico/consegna nell'archivio del

tesoriere, costituisca di per sé un elemento a favore della tesi per

cui la tela possa essere stata oggetto di dono da parte del card.

Odoardo Farnese, patrono di Annibale ,

e dunque il prelato potrebbe essere già entrato in possesso nel

1600, ossia, prima dell'incarico al Caravaggio .

Contro questa possibilità, sostenuta anche negli anni Settanta dal

Posner ,

è l'evenienza che l'Assunzione potrebbe essere stata

consegnata, prima della sua morte, pertanto Caravaggio avrebbe potuto

avere accesso all'opera, e quindi portare avanti la sua riflessione

personale, già al momento della commissione iniziale.

Anche

lo Spezzaferro opta per una riformulazione dei quadri dettata da una

scelta personale e ritiene che il pagamento da parte dell'Ospedale,

inferiore al pattuito, di soli 400 scudi ,

possa essere derivato proprio da questo cambiamento, frutto di una

ricontrattazione, più vantaggiosa per entrambe le parti .

Ulteriore posizione favorevole, è quella di Stephen Pepper che vede

nell'avvicendamento l'esito di una sfida “gomito a gomito”

tra i due artisti, Caravaggio può aver subito il peso del lavoro del

Bolognese e aver considerato le proprie composizioni non all'altezza

della moderna historia carraccesca ,

per Annibale, non è un segreto, che Michelangelo nutra apertamente

una certa ammirazione .

D'altra parte è plausibile che i due campioni si siano influenzati

a vicenda, essi, infatti, sono assolutamente consapevoli di trovarsi

al centro di una sfida sulla moderna pittura, latori di stili diversi

in via di affermazione, i Due sono chiamati a misurarsi

pubblicamente, alimentando una vera e propria competizione aperta .

E, infatti, in un Avviso di quei giorni si legge: “Alli

giorni passati si scoperse la non men vaga che bella galleria del

Ill.mo cardinal Farnese dipinta dal Carracci Bolognese (…) hora si

scorse che Roma fiorisce nella pittura, non meno che abbia fatto a

tempi a dietro. Attendesi ora a finir la sala di Campidoglio del cav.

Giuseppe, li dua quadri che fa il Caravaggio per la capella del già

Mons. Ceraseo, tesauriero, il quadro principale in essa capella di

detto Caraccio, essendo in somma quei tre quadri di tutta eccellenza

e bellezza” .

Intrepreta

diversamente la affermazione baglionesca il Longhi che, non sposando

l'idea del confronto tra l'Emiliano e il Nostro, riconduce la

scelta della sostituzione delle tavole ad una questione squisitamente

tecnica: non già, cioè, perché non sia piaciuta al committente,

piuttosto perché il cambio prevede il compimento di altri dipinti

con la tecnica dell'olio su tela al Pittore più congeniale del

supporto in legno

e, per ovviare all'umidità che avrebbe potuto rovinare le tele

prevede di porre un'armatura di travi lignee per isolare i quadri

dalle pareti ,

Calvesi,

nel '73, non addentrandosi nella questione, perché orientato ad

approfondire altri aspetti, riferisce semplicemente del rifiuto letto

nel Baglioni,

nel decennio seguente, rivede la sua posizione e ipotizza che possa

esservi stata una sostituzione come chiaro gesto di volontà, senza,

peraltro, analizzare significativamente la vicenda, ma limitandosi a

segnalare la conclusione .

Sostenitrice

di questo misterioso “scambio” diretto è anche la Vodret, la sua

convinzione si basa sul fatto che le tele attualmente nella Cerasi,

oltreché diversissime dal punto di vista stilistico, manierista

la prima, pienamente inserite nella nuova, lucida ed essenziale

visione della realtà elaborata dal Milanese, le seconde, esternano

una consapevolezza del contesto architettonico che la tavola

Odescalchi evidentemente non possiede. Di questa cognizione spaziale,

già, nel 1959, si è accorto Leo Steinberg che ha ascritto

l'adattamento attuato da Caravaggio allo spazio, come un'azione

di zelo volta ad esaltare la potenza essenziale delle sue opere .

Per il critico americano, come per la Storica, si è, dunque,

trattato di una precisa scelta estetico-visuale attuata dal Lombardo

coscientemente, in funzione dell'ambiente.

E

allora il Maestro potrebbe aver iniziato a lavorare alle tavole,

senza aver ben chiaro le dimensioni del vano, e, concluse le quali,

esse rimangono, abbiamo visto, nel suo atelier in attesa della

sistemazione architettonica della Cappella da parte del

Maderno, al termine della quale, si rende probabilmente conto che i

dipinti mal si inseriscono in quello stretto corridoio, ma

necessitano di un punto di vista diverso, di più ampio respiro,

rispetto a quello consentito dall'angusto spazio. La circostanza

può aver allora generato nel Maestro un senso di frustrazione,

nonché averlo indotto, in un momento non bene precisato, a prendere

la decisione di produrre i due sostituti che meglio potessero

interpretare la concezione spaziale del piccolo ambiente: un punto di

vista molto ravvicinato, di massimo 1,5 metri. Le tele della seconda

versione, infatti, sembrano essere elaborate in funzione della

ridotta spazialità e mostrano quella maturazione stilistico-creativa

tipica degli anni successivi. Questa ipotesi posticiperebbe la

datazione dei due quadri ancora in situ, solitamente ascritti,

sulla base del contratto, al 1600-1601, a un momento successivo e più

coerente con la parabola artistico-stilistica del Merisi (1604-05) .

Altra

opera su cui è calato il giudizio di un finto rigetto è la Madonna

del serpe o

dei Palafrenieri

(1605, olio su tela, 292 x 211 cm, Roma, Galleria

Borghese) ,

sembra, infatti, che il Cardinal Scipione

Borghese, noto ammiratore delle opere del Caravaggio,

abbia orchestrato la

rimozione del dipinto, dissimulando la propria bramosia per il

quadro, dietro il falso rifiuto. La tela, dunque, non subisce un

diniego, ma viene piuttosto “opzionata” dal Borghese per la

propria quadreria.

Dipinta

in pochi mesi, l'8 aprile del 1606, è esposta alla pietà dei devoti

alla presenza dello stesso Pittore, quindi, rimossa dall'altare a

distanza di pochi giorni, viene trasferita nella vicina chiesa

di Sant'Anna dei Palafrenieri,

nella stessa area vaticana, da dove Scipione la compra per soli 100

scudi .

Vi

è raffigurata una Madonna

nelle vesti di una

popolana verace, in compagnia di un bambino cresciuto ed una

visibilmente anziana, provata dalla vita, S.

Anna. L'opera avrebbe

dovuto decorare il nuovo altare della Confraternita, ricavato nella

Basilica di San Pietro,

appena ristrutturata, ma a qualche giorno dall'inaugurazione, viene

rimossa. Sui motivi che hanno portato al trasferimento si è molto

discusso, tradizionalmente la critica si è orientata sulla questione

iconografica: il dipinto si mostra eccessivamente “popolare”, con

un'invenzione troppo aderente alla realtà che toglie il senso del

sacro. Spiegazioni, per altro speculative, stante l'incertezza

generale che avvolge il quadro e la sua storia, sono ascrivibili a

ragioni teologiche e di decoro, per una rappresentazione non

rispettosa dei canoni tridentini, nonché brutale e realistica che

non svolge sui fedeli la funzione attribuita ad una pala d'altare.

In particolare oggetto di accusa sono: in

primis la provocante

Maria, il cui elegante e rosso abito, evidenzia un procace e formoso

seno, sottolineato da una scollatura velata di stoffa trasparente,

che poco concede all'immaginazione; il Gesù-ragazzino,

non più in età da

esibire una nudità

completa, la cui collocazione in primo piano, in scala maggiore del

naturale crea un effetto forzato e di imbarazzo, per troppa

vicinanza. sul riguardante; anche il gesto compiuto dai due che

agendo contro il male, calpestando in modo vigoroso il serpente, con

un fare esageratamente “terreno” e veemente, mal si addice allo

status

di santi cristiani; infine, l'anziana madre Meterza, protettrice

dei Palafrenieri e dunque soggetto principale della composizione, di

aspetto troppo plebeo e in posizione dimessa, raffigurata come

un'umile vecchia contadina, con mani, volto e decolté

segnati visibilmente dal tempo e dal lavoro all'aperto,

iconograficamente è troppo lontana dalla forma ideale di una Santa.

Negli

anni Cinquanta del secolo scorso, però, gli studi e le analisi di

diversi storici hanno superato queste “dicerie”, nate dalla

propaganda anticaravaggesca, già segnalata, che ha nell'invidioso

Baglione il suo iniziatore e che si assesta e continua attraverso il

Tardo-seicento fino a tutto l'Ottocento ,

e Walter Friedländer, seguito e sostenuto da Jacob Hess ,

suggerisce, sulla base delle sue ricerche che il “rifiuto” non

abbia implicazioni dogmatico-iconografiche, piuttosto sia dovuto

all'incompatibilità di spazio tra una tela di grandi dimensioni,

come quella concepita dal Lombardo, e un sacello troppo angusto il

cui piccolo altare dedicato alla S.

Anna mal avrebbe accolto

il quadro. Inoltre, lo studioso consultando gli archivi ha

individuato da parte di alcuni Confratelli la volontà di trovare

comunque una degna sistemazione alla pala del Maestro .

Questa circostanza da sola confuterebbe il rifiuto, ma viene

subdolamente manipolata, dalle smanie collezionistiche di Scipione,

desideroso di entrare in possesso del dipinto caravaggesco, che

chiede l'intervento dello stesso papa affinché si rimuova il

dipinto. Successivamente lo Spezzaferro lega la vicenda della

rimozione a quella del rifiuto della Morte

della Vergine per Santa

Maria delle Scala (fig.

2), l'esperto riporta che

i Palafrenieri in cerca di una soluzione percorribile, chiedano il

parere di Tolomeo Gallio di Como ,

Cardinale e Segretario di Stato Pontificio, virtuoso

controriformato, il quale memore della recentissima vicenda

trasteverina, di qualche giorno prima, può aver consigliato la

rimozione .

L'opinione del Gallio può, inoltre, essere stata influenzata da

dinamiche più politiche che teologico-culturali, filospagnolo il

primo, d'ambiente filofrancese il secondo, i cui mecenati e

protettori sono legati agli interessi di area francese, i pareri di

ricusazioni emessi dal clerico, anche se attualmente non dimostrati,

potrebbero aver avuto il fine di perseguire equilibri di altro

genere.

Negli

stessi anni, Salvatore Settis, professore alla Normale

di Pisa, rileva che

l'invenzione caravaggesca presenta, effettivamente, soluzioni un

po' eccessive per un dipinto religioso, in particolare, la

rappresentazione della Sant'Anna,

patrona dei Palafrenieri, potentemente umana e perturbante,

raffigurata come una vecchia popolana rugosa in posizione quasi

subalterna rispetto alla Vergine

con bambino, potrebbe,

sostiene lo studioso, non aver soddisfatto i Confratelli .

Secondo lo storico, al tempo, la Santa,

il cui nome in ebraico significa “grazia”, potrebbe essere stata

vista con sospetto dalla Chiesa stessa, in quanto la sua visione non

avrebbe ispirato il concetto di grazia e salvazione dovuti.

Riprendendo poi i soliti motivi della scollatura eccessiva, della

mancanza di decoro in un bambino troppo cresciuto per essere

raffigurato ignudo, lega la visione del gesto brutale, di uccisione

della serpe, al dualismo interpretativo del passo della Genesi tra

cristiani e protestanti, per cui la scena non sarebbe piaciuta ai

cattolici più intransigenti .

Per

il Marini la ragione della rimozione, invece, va ricercata nel

divieto emesso dal Concilio

di Trento di raffigurare

soggetti viventi riconoscibili nei panni di figure sacre .

Tra i dettami conciliari vige, infatti, il veto di utilizzare le

sembianze di personaggi noti ed individuabili, persone “particolari”,

nei panni di Santi

e Martiri,

per opere destinate al culto nei luoghi di pubblici, in cui la gente

possa identificare la/il modella/o. L'impedimento, evidentemente,

nasce dal proposito di voler evitare equivoci e reazioni scomposte.

Il Marini ravvisa nella Madonna

i tratti della Lena, alias Maddalena

Antognetti, amica del Lombardo ,

definita in un documento giudiziario “donna del Caravaggio” .

Questo

possibile riconoscimento, seguito variamente e per anni dalla critica

,

è stato recentemente messo in discussione dallo storico Sergio

Rossi, nel recente Convegno

sul Caravaggio ,

sulla basa la sua convinzione che se tale abbinamento tra la

modella-cortigiana-Lena, donna amata dal Merisi, e la Vergine

del quadro fosse vera, certamente non sarebbe passata inosservata ai

cronisti del tempo, e sicuramente il Baglione, notoriamente nemico

del Pittore, lo avrebbe riferito nelle sue Vite

e sbandierato ai quattro venti pur di mettere l'Artista in cattiva

luce, pertanto, conclude il Rossi non c'è nessuna prova, oltre che

nessun documento, che confermi tale riconoscimento .

Di

contro alcune fonti testimoniano che la Lena, soprannominata la

“roschina” per i capelli rosso ramato ,

avesse un difetto anatomico chiamato oggi “piede cavo”, ossia un

arco plantare particolarmente accentuato. Il dettaglio del piede può

essere osservato sia nella Madonna

dei Palafreni che nella

Vergine di Loreto,

questa evenienza potrebbe avvalorare, anche se debolmente,

l'individuazione della cortigiana, amica-amante del Merisi, con le

Madonne citate

.

Fig. 5 - Ambrogio Figino, Madonna del serpe

Fig. 5 - Ambrogio Figino, Madonna del serpe

Olio su tela, 210x 150 cm

San Nazaro in Brolo, Milano

Cortesia di Giorgia Duò

Calvesi,

sulla base delle affermazioni del Longhi, che propone per la tela

un'ispirazione a un quadro di identico soggetto, realizzato, in

ambiente lombardo, da Ambrogio Figino (Fig. 5), per la chiesa

di San Fedele a Milano

,

un dipinto la cui concezione è imbevuta di quella religiosità di

ambito pauperistico-borromaico a cui lo stesso Merisi non è

indifferente, riporta che il dipinto, appena posto sull'altare,

viene ritirato, quasi certamente per ordine di Paolo V, appena eletto

al soglio pontificio (1605), zio di Scipione, che non a caso è

particolarmente ostile alle correnti pauperiste e all'interpretazione

che vuole la Madre e il Figlio alleati per sconfiggere il male. Per

lo storico la rimozione diventa una “condanna senza appello” ,

cui seguirà nel giro di poco tempo il rifiuto della Dormitio

.

Stando a tale ipotesi, il Cardinal Nepote, estimatore di Caravaggio,

volendo entrare a tutti i costi in possesso dell'opera, avrebbe

fatto pressioni sullo zio-papa, manipolandone le idee e suggerendo le

giuste informazioni, affinché il dipinto venisse rifiutato dai

Palafrenieri per poi acquistarlo .

In questo senso, Scipione potrebbe aver indotto Paolo V a vedere

nella tela un'immagine indecente, quand'anche pia espressione di

una religiosità profonda, ma estranea a quella dell'Urbe,

inducendo i confratelli a spostare l'opera, quindi a deliberarne la

vendita per 100 scudi (16 giugno) .

Indipendentemente, dunque, dai motivi reali, il Cardinale Scipione

ne approfitta si impossessa del dipinto che, per la prima volta, è

testimoniato nella pinacoteca nella sua residenza, l'attuale

Palazzo Rospigliosi,

nel 1613 .

La tesi del “complotto” per l'acquisizione del dipinto,

enunciata per la prima volta da Calvesi, è condivisa in massima

parte anche dalla critica attuale, in particolare ci riferiamo ad

Anna Coliva e Claudio Strinati .

Tra

il 1604 e il 1606, Caravaggio consegna ai Padri Carmelitani Scalzi

di Santa Maria della Scala, la Morte della Vergine

(fig. 2), oggi al Museo del Louvre ,

che rappresenta, forse l'unico lavoro del Maestro che sia stato

realmente rifiutato .

Baglioni tramanda di una rimozione dovuta ad un'iconografia con

poco decoro: “Per la Madonna della Scala in Trastevere dipinse il

transito di N. Donna, ma perché havea fatto con poco decoro la

Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via; e la comperò il

Duca di Mantova, e la mise in Mantova nella sua nobilissima Galleria”

.

Il Bellori, che non ha potuto vedere direttamente il quadro, in

quanto già traferito in Collezione Gonzaga, riporta che il

“Il Transito della Madonna

nella Chiesa della Scala (è) rimosso per avervi troppo imitato una

donna morta gonfia” .

Dall'altare,

testimonia il Mancini, il quadro viene prontamente rimosso dai

Carmelitani perché la Madonna non rispetta l'iconografia

tradizionale (“tavola d'altare

dov'è la morte della Madonna attorno con gli apostoli, quale

andava nella Madonna della Scala di Trastevere, per essere stata

spropositata di lascivia e di decoro, il Frate Scalzo l'ha fatta

levare”) .

E se la mancanza di qualsiasi attributo divino, la caratterizzazione

in senso troppo terreno, con una faccia umana, il ventre gonfio e un

braccio scompostamente abbandonato, sono già motivo di biasimo,

nelle Considerazioni l'autore propone l'ulteriore elemento

di scandalo per cui, per la Vergine, il Milanese avrebbe

ritratto la modella-prostituta! .

Le affermazioni del Medico riprendono ed arricchiscono la

testimonianza del Baglione che anni prima si è limitato ad asserire:

“perché havea fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe

scoperte, fu levata via” .

È,

dunque, noto che, una volta esposta, la tela, nel giro di pochi

giorni, viene levata dall'altare, sulle ragioni

dell'allontanamento, a cui il Maestro non può opporsi, in quanto

in fuga nei feudi Colonnesi di Palestrina, Zagarolo e Paliano ,

per aver ucciso accidentalmente un uomo ,

ancora una volta si è scritto molto.

Le

attestazioni secentesche, abbiamo visto, si limitano a riportare una

generica accusa di mancanza di decoro della Dormitio Virginis,

e si ipotizza che la modella sia stata una cortigiana annegata nel

Tevere. Queste motivazioni di natura iconografica perdono valore se

si tiene conto del contratto stipulato tra il committente Laerzio

o Laerte Cherubini da Norcia, ricco avvocato romano, amico del

Cardinale del Monte e del Marchese Giustiniani, entrambi protettori

del Milanese, che potrebbero aver favorito la commissione, e il

Caravaggio. Nel caso in questione il contratto ha, infatti,

applicato le clausole stringenti, previste per le commissioni

pubbliche in ambienti religiosi, delineate nell'ambito della

politica tridentina e fortemente volute e caldeggiate anche da San

Carlo Borromeo, secondo le quali gli artisti sono obbligati a

sottoporre preventivamente il “disegno generale” dell'opera

prima della traduzione finale

su tavola/tela/marmo a cui il designum

deve necessariamente essere similiter

.

Il

Nostro, firmando il documento, ha sottoscritto i vincoli e si è

impegnato a presentare le sue intenzioni attraverso un disegno,

sia al committente che ai rettori della chiesa. Inoltre, recenti

ricerche hanno dimostrato che il Giurista stesso ha partecipato

attivamente alla progettazione dell'Historia della

Vergine ed ha fornito, durante il lavoro di traduzione grafica,

indicazioni e disposizioni iconologico-iconografiche .

Riteniamo

pertanto che il Merisi, prima della trasposizione su tela, abbia

rispettato le postille, e coinvolgendo i religiosi nel progetto, i

quali hanno potuto prima visionare, quindi approvare lo “schizzo”,

l'accusa reiterata per il diniego di generica mancanza di decoro

dell'iconografia diventa sensibilmente debole e nonché vacillante;

credere, pertanto, alle vaghe insinuazioni dei biografi secenteschi,

che difficilmente avrebbero potuto conoscere i reali motivi della

vicenda di cronaca ,

sarebbe da parte nostra peccare di ingenuità.

D'altra

parte nessuna cronaca parla di rifiuto, ma solo di rimozione. Questa

sottigliezza semantica nei secoli successivi o non viene colta o si

crede che i due termini coincidano, per cui a

partire da fine Ottocento, si è attivato un intenso lavoro di

ricerca, studio ed indagine sul

corpus

del Maestro, volto ad

identificare, spesso in

maniera alquanto speculativa,

a partire dai resoconti

del'600, i motivi delle

supposte ricusazioni per assenza di decoro.

Nel

caso specifico dobbiamo considerare che il Merisi non sceglie

il classico momento della Dormitio,

quando, cioè, la Madonna

ormai morta è ricomposta ed adagiata sul letto, mentre, nel registro

superiore, la sua anima è accolta tra le braccia del Figlio-Gesù;

elegge piuttosto l'istante immediatamente successivo al Transito,

quando il suo corpo non è ancora stato sistemato, e l'incredulità

e la potenza del dolore crescono inesorabilmente, ossia, il momento

del primo lutto mentre, in un teatro di gesti ed espressioni, di mani

e volti, che comunicano un forte senso di smarrimento e sconforto, si

è appreso razionalmente della dipartita, ma ancora non ci si è resi

conto delle conseguenze.

La figura della Vergine

è scrutata minuziosamente alla ricerca di eccentricità ed eccessi

imperdonabili: è stato rilevato

che i piedi nudi avrebbero potuto creare disorientamento, che Maria

adagiata su una tavola e non su un letto, dalle dimensioni

insufficienti ad accogliere il suo corpo per intero, ha i piedi in

evidenza e si offrono alla visione del fedele in modo poco consono,

che anche gli Apostoli sono scalzi. Ma l'insieme di questi dettagli

più che a mancanza di decoro va ricondotto ad una sorta di omaggio

all'Ordine degli Scalzi .

Neanche l'ambientazione estremamente essenziale può essere motivo

di malcontento, in fondo, rispecchia verosimilmente quelle che

dovevano essere le reali condizioni di modestia del luogo dove la

Vergine ha passato gli ultimi anni della sua vita terrena ,

e ben si addice alla spiritualità pauperista che anima gli

Oratoriani e gli ordini minori a cui Caravaggio e

molti dei suoi principali mecenati sono legati .

Il

pianto ed il dolore vividi che gli astanti manifestano, palesemente

umani, smarriti e turbati, rientrano anch'essi nei dettami di

normalità e verosimiglianza e servono al popolo osservante per

riconoscersi nella vicenda, come gli indirizzi conciliari

consigliano, assolvendo così alla funzione didascalica dell'arte

come insegnamento. Gli Apostoli, i

santi Pietro e Paolo

,

il giovane al capezzale, identificato con San Giovanni, a cui Gesù

sulla croce affida la madre, e le pie, ma umane, donne corrispondono

ai racconti evangelici di Luca, Marco, Giovanni e Matteo, il che fa

supporre che Michelangelo abbia a disposizione, come già nel caso

del ciclo Contarelli, consulenti teologi che forniscono chiarimenti o

delucidazioni al bisogno, lo stesso Cherubini, si è detto, ha svolto

tale ruolo. La loro particolare umanità, sebbene dirompente, esclude

l‘eterodossia, il modus

operandi del Lombardo,

infatti, è ormai diffuso e praticato da molti artisti, pertanto la

stessa non può obiettivamente divenire giustificazione per la scelta

radicale degli Scalzi di sostituire la pala.

Anche

la bella, pure nella morte, giovane figura di Maria, attorniata dagli

statuari Apostoli ,

ha un insigne precedente nella Pietà

di Michelangelo, la cui giovinezza è dallo stesso Buonarroti

spiegata con il passo dantesco dell'Invocazione

di San Bernardo alla Vergine Maria

in cui si recita: “Vergine madre, figlia del tuo figlio” ( dal

XXXIII Canto del Paradiso)

.

Insomma,

dal punto di vista compositivo la solennità e la correttezza

teologiche, richiamate dai dettami controriformati, non risultano

sostanzialmente essere state violate, pertanto studiosi e critici

devono volgere il proprio interesse altrove.

Robert

Hinks, alla metà del XX secolo, parte ed accoglie l'idea della

“meretrice degli Ortacci” di memoria manciniana, e riconduce il

rifiuto all'ignobile, nonché indecorosa, associazione

prostituta-Vergine, una “prostituta degli Ortacci; caduta nel

Tevere, (…) ripescata già gonfia prima che Caravaggio iniziasse a

dipingerla”.

Nello

stesso periodo, argomenta bene Calvesi in diversi suoi studi e

scritti, e riconduce il significato dell'aspetto della Vergine

morta, con il ventre gonfio, a un “esercizio corretto della storia

dell'arte” per cui si ravvede nella raffigurazione della donna la

“Maria ‘piena di Grazia' sempre gravida della divina Grazia

ovvero del corpo di Cristo”, in altri termini, il ventre

gonfio altro non è che un richiamo alla funzione della Madre

Chiesa dispensatrice di grazia .

Tale lettura, peraltro, è presente anche nella, già

menzionata, Pietà michelangiolesca, dove una

Maria monumentale, con un corpo visibilmente e

simbolicamente più grande di

quello del Figlio, allusione anche in questo caso alla Madre

Chiesa, tiene in grembo e sulle sue ginocchia Gesù senza

vita,

Alla

fine degli anni Ottanta, Peter Robb, autore del romanzo M. L'enigma

Caravaggio, a seguito

delle sue ricerche effettuate per documentarsi sul personaggio,

riprende la parola “gonfia”, usata sia dal Baglione che dal

Bellori e la combina con l'informazione del Mancini, relativa

alle modelle-cortigiane per le Madonne,

e con l'argomentazione calvesiana di Madonna “gravida di grazia”

per generare romanzescamente la notizia inverosimile per cui la

sventurata modella morta, non è solo annegata nel Tevere, ma è

addirittura “incinta” !

Pamela

Askew, durante le sue ricerche sul Caravaggio, condotte negli anni

Novanta, si imbatte nella notizia secondo cui Laerzio

Cherubini sarebbe

stato in relazione con l'Arciconfraternita

di Santa Maria dell'Orazione e Morte,

il cui compito era quello di occuparsi della sepoltura dei morti non

reclamati, tra cui gli affogati nel Tevere. La studiosa, allora,

intravede la possibilità che il Milanese, a seguito della relazione

d'affari con il Giurista, avrebbe potuto trovarsi di frequente e

con una certa abitualità sotto gli occhi corpi femminili ripescati

dai Confratelli, e quindi, abbia potuto studiarli, come a suo tempo

Leonardo e Michelangelo hanno fatto, nonché utilizzarli come modelli

dal vero .

Ma si tratta solo di un congettura, per quanto suggestiva, che al

momento non ha altre conferme.

Anche il dettaglio del

ventre rigonfio, quindi, indagato variamente, e ripetutamente

ricondotto a motivo di ricusazione, sembra, invece, non essere stato

decisivo nel determinarla, altrimenti, già a partire dai riferimenti

nelle biografie del ‘600, avrebbe assunto nell'economia

letteraria dei resoconti un ruolo maggiormente significativo rispetto

a quello appendicolare che invece ha.

Con testimonianze e

considerazioni, si è sin qui svolta una disamina volta ad escludere

la supposta e, come verificato, non plausibile eterodossia

dell'iconografia della Vergine, nonché a confermare la

correttezza teologica del dipinto che, abbiamo spiegato, conforme

allo schizzo preliminare

(obbligatorio da contratto), i rettori di Santa

Maria della Scala hanno

certamente visionato e approvato.

Allo stato attuale,

continua a rimanere irrisolto l'interrogativo sull'accaduto,

sul perché dell'avvicendamento: richiamiamo come possibile

spiegazione il divieto, già enunciato precedentemente per la Madonna

della serpe, espresso

dai dettami conciliari, di utilizzare le sembianze di persone

riconoscibili (“facce de particolari”)

,

per raffigurare Santi,

Martiri e Madonne ,

esposti in luoghi di culto pubblici, si deve, cioè, “aver

cura di non riprodurre a bella posta l'effigie di un altro uomo

vivente o morto”

eccetto situazioni di evidente virtù .

La

proibizione ha la precipua funzione, si è detto, di evitare equivoci

e reazioni scomposte, forse quegli “schiamazzi” e quel “romore”

consegnatici dal Baglione.

Il

Mancini ci informa, però, che il Caravaggio anche nel realizzare il

Transito si

è ispirato alle fattezze di una cortigiana “da lui amata”.

Non ci sono conferme al riguardo, e la notizia, di seconda mano,

ricordiamo che il Mancini scrive nella seconda metà del Seicento,

non da testimone diretto, desta certamente qualche sospetto dal

momento che nessun biografo precedente ha riferito la circostanza, e,

soprattutto, come sottolinea Sergio Rossi, se l'abbinamento fosse

stato noto il Baglione non avrebbe di sicuro perso l'occasione per

denigrare e condannare il Merisi,

Roberto

Longhi, come testimonia Giovanni Previtali, negli anni Ottanta, pur

non approfondendo la questione, si domanda se effettivamente possa

essere stato questo il motivo della rimozione.

Il riconoscimento, seppur a distanza di qualche giorno, nella Madonna

di una prostituta, sarebbe stato chiaramente incompatibile con la

finalità devozionale della pala, il cui compito è quello di

indulgere alla preghiera, pertanto, la strada della ricusazione, in

questa circostanza, sarebbe più che plausibile. Il quadro è,

dunque, messo sul mercato del collezionismo secentesco, e, sfuggito

al

Mancini che,

nonostante la critichi (“spropositata

di lascivia e decoro”)

tenta comunque e per una somma piuttosto considerevole, di

accaparrarselo, l'opera prende la strada per Mantova .

Stante

il difetto all'anulare sinistro, di cui abbiamo già parlato (cfr.

infra,

n. 120 e Fig. 6),

la cortigiana, che avrebbe potuto prestare il volto a Maria nella

Vergine della Scala,

potrebbe essere la stessa Fillide rintracciata in altre opere; la

malformazione del dito è, seppur vagamente, intravista nell'oscurità

della scena (Fig. 7)

.

Fig. 6 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO, Marta e Maria Maddalena, dettaglio della mano sinistra della Maddalena (1598, olio su tela, 100 x 134,5 cm, Detroit, Institue di Fine Arts). Cortesia di Giorgia Duò

Fig. 6 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO, Marta e Maria Maddalena, dettaglio della mano sinistra della Maddalena (1598, olio su tela, 100 x 134,5 cm, Detroit, Institue di Fine Arts). Cortesia di Giorgia Duò

Fig. 7 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO, Morte della Vergine, dettaglio della mano sinistra (1604, olio su tela, 369 × 245 cm, Parigi, Museo del Louvre). Cortesia di Giorgia Duò

Fig. 7 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO, Morte della Vergine, dettaglio della mano sinistra (1604, olio su tela, 369 × 245 cm, Parigi, Museo del Louvre). Cortesia di Giorgia Duò

Ma

l'identificazione non convince ancora Sergio Rossi che non ravvede

nessuna identità in particolare nel volto della Madonna,

e lega piuttosto la rimozione al nome di Caravaggio che a 5 giorni

dallo scoprimento della tela si trova invischiato in un omicidio

(cfr. infra

n. 135). L'imbarazzo dei padri della Scala non nascerebbe pertanto

dall'irriverenza della composizione, ma, sostiene lo storico, dal

fatto che l'opera è connessa ad un uomo su cui pende la pena

capitale!

Già

nel 2005, Papa avanza la medesima supposizione come causa della

rimozione, la vicenda della morte del Tomassoni, in cui Caravaggio è

coinvolto, è motivo valido e credibile di allontanamento .

Contro questa ipotesi, rileviamo, però, che nessun'altra opera del

Maestro, escluso il caso della Madonna

della Serpe, la cui

vicenda ha una plausibile spiegazione nelle trame ordite da Scipione

Borghese per entrarne in possesso, ha subito il medesimo destino,

eppure di opere del Lombardo nelle chiese romane ce ne sono molte. In

sostanza, nessuna damnatio

memoriæ si è realmente

verificata.

Altra

possibile soluzione dell'interrogativo può riguardare, invece, un

dettaglio compositivo che integra un aspetto di natura

iconografico-teologica, che fino a questo momento non è stato

considerato, almeno dal punto di vista dottrinale. Alludiamo al ruolo

del pesante tendaggio rosso, catalizzatore dell'attenzione e dello