|

Secondo

le teorie sostenute da Francisco de Hollanda, Giovanni Paolo Lomazzo

e Gabriele Paleotti, il ritratto, primo tra i generi minori,

sottintende un vero e proprio diritto all'immagine di quelle che

sono ritenute delle autorità: la realizzazione di un'effige è il

privilegio riservato unicamente ai personaggi la cui memoria è

meritevole di essere trasmessa ai posteri per il carattere esemplare

della loro vita, per le loro capacità nell'esercizio del potere,

della santità o delle attività spirituali, dove tra esse si

contemplano anche le arti figurative e la filosofia. Il ritratto è

considerato alla stregua di uno specchio figurativo, un vetro

purissimo attraverso il quale vedere le qualità della persona,

l'incontro tra le virtù umane e l'idea dove non contano

attributi od ornamenti. L'attinenza al realismo dell'effige è,

soprattutto nel caso dei ritratti ufficiali di personaggi, quello che

Pommier definisce il più alto esempio della normativa

politico-giuridica che si crea intorno al ritratto a partire dall'età

antica – i Romani ritenevano degni di essere rappresentati solo i

nobili – fino alla letteratura artistica italiana cinquecentesca.

È entro questa definizione teorica che si innesta la realizzazione di

un ritratto, ascrivibile alla mano di Santi di Tito, raffigurante il

senatore fiorentino Bartolomeo Panciatichi (fig. 1), che verrà

analizzata di seguito a partire dall'inserimento all'interno

delle vicende biografiche dell'artista.

Fig. 1 - Santi di Tito (1536-1603), Ritratto di senatore fiorentino

Fig. 1 - Santi di Tito (1536-1603), Ritratto di senatore fiorentino

(Bartolomeo Panciatichi), collezione privata, olio su tavola

110,5 x 85,5 cm, ottavo decennio del XVI secolo

(Foto collezione privata, cortesia di Lara Scanu)

Fonti

e documenti. Annotazioni biografiche e testimonianze sulla produzione

di ritratti

Santi

di Tito nasce a Firenze il 5 dicembre 1536. Nonostante i suoi natali

fiorentini, il pittore viene spesso ricordato nei documenti come

«Santi di Tito dal Borgo», dal luogo originario del padre, Borgo

San Sepolcro, località toscana di confine oggi in provincia di

Arezzo.

Sebbene

non si sappia molto della sua formazione, dalle testimonianze

archivistiche si apprende che il 18 ottobre 1554 venne ammesso nella

Compagnia di San Luca, gilda dei pittori di Firenze, e che l'anno

successivo iniziò a redigere un proprio libro dei conti.

Di

fondamentale importanza fu il soggiorno a Roma che Santi ha

effettuato, secondo le attestazioni documentarie emerse, tra il 1561

e il 1564, ma che probabilmente iniziò l'anno precedente in seno

alla bottega di Taddeo Zuccari, dove lavoravano anche il fratello

Federico e il Barocci. Nonostante la frequentazione di questo

importante atelier artistico romano, l'artista fiorentino appare

assolutamente autonomo, capace di una vivacità compositiva che

rielabora i modi pittorici di Bronzino e Andrea del Sarto,

aggiornandoli attraverso il linguaggio delle ultime opere di

Raffaello e delle interpretazioni che di questi dipinti venivano

fornite dagli artisti della prima stagione del Manierismo, alle prese

con le innovazioni della pittura della Controriforma.

Oltre

all'ingrandimento in chiave monumentale, una delle caratteristiche

principali dell'arte di Santi di Tito è la caratterizzazione

psicologica dei personaggi raffigurati nelle sue composizioni, che

avrà una significativa fortuna nella produzione ritrattistica,

particolarmente valorizzata dalla biografia secentesca di Filippo

Baldinucci.

Nobili, borghesi e religiosi fiorentini richiesero spesso al pittore

la realizzazione delle effigi dei loro avi, spesso definite con

precisione anche grazie agli abiti indossati e alla presenza di

oggetti, che connotano il personaggio nel suo status

sociale.

Santi eseguì un significativo numero di ritratti, che il già citato

biografo ricorda con significativa enfasi come una delle sue più

importanti produzioni pittoriche:

«Fu

portato dal genio non meno che dal desiderio del guadagno a fare

ritratti, come quegli che possedendo un'istraordinaria sicurezza

nel disegno, gli conducea con gran facilità, e somigliantissimi dal

vivo, e quello ch'è più, anche dal morto. Dipigneva egli per lo

più teste, e forse le mani, ed a' giovani faceva dipignere

l'acconciature, se erano femmine, e tutti gli abiti, e delle

femmine, e de' maschi [...] De' ritratti però di tutta sua mano

se ne trovano molti, e bellissimi, ma moltissimi altresì alquanto

strapazzati, che poi in tempo sono venduti ad ogni prezzo più vile,

a segno, che noi potremmo dubitare, s'è fossero di sua mano, o de'

suoi giovani, se non ce ne rendesse moralmente certi il vedersi fuor

di ritratti, altri suoi quadri in quella guisa condotti, e molto più

il sapere per attestato di persona antica, e dell'arte, che bene il

conobbe, e praticò, aver'egli avuto per suo famigliare questo

dettato, cioè: io ho pennelli da tutti i prezzi.» (p. 113).

Santi

innovò il genere fondendo il realismo fisionomico con la vitalità

espressiva, capace di rendere nella stessa immagine il tono solenne

dell'ufficialità del personaggio ritratto insieme alla sua

dimensione più quotidiana ed emozionale. Questo consentì

all'artista fiorentino di ampliare la platea della sua committenza,

permettendogli di realizzare ritratti per ceti e soggetti tra i più

diversi, dagli anziani ai bambini, fino alla più complessa

raffigurazione familiare o all'effige di un donatore all'interno

della composizione sacra della pala d'altare. Un esempio è

ricordato da Baldinucci nella sua Vita dedicata al pittore, dove

rammenta che «[...] si vede nella Cappella de' Gaddi in S.

Domenico di Fiesole, e da un lato di detta tavola fece il ritratto al

naturale del defunto Sogliani.»

Purtroppo,

non tutti i personaggi ritratti da Santi sono identificabili, ma i

tratti inconfondibili del suo ductus

pittorico ne consentono un facile riconoscimento, come è già

avvenuto per il Ritratto

della piccola Lucrezia di Niccolò Gaddi

(1577), il Ritratto

di gentildonna con la figlia

(entro il 1575), il Ritratto

di Caterina de' Pazzi

(1583), il Don

Pietro de' Medici

(1586 circa), il Ritratto

di gentiluomo della famiglia Passerini con il figlio e il Ritratto di

famiglia di un cavaliere di S. Stefano,

effigi conservate nelle più importanti collezioni pubbliche e in

alcune delle più prestigiose raccolte private private. La sua

attività ritrattistica continuò nel corso degli anni Novanta fino

alla sua morte, avvenuta il 25 luglio 1603, anche con la

collaborazione della bottega e del figlio Tiberio Titi (1578–1637),

il quale si specializzò in questa arte affinando le qualità del

padre fin da questa prima fase di cooperazione, come è possibile

vedere nel Ritratto

dei figli di Virginio Orsini

(1597) e nel Ritratto

di Filippo, Marcantonio, Orazio e Luigi Magalotti

(1601)

.

Anche in questo caso, è Baldinucci ad offrire una significativa

panoramica delle più importanti effigi realizzate da Santi,

significative non solo per il personaggio raffigurato ma soprattutto

per l'altissima qualità raggiunta in questa tipologia pittorica:

«[...] e

piacemi dare il primo luogo, non già per singularità d'eccellenza

della pittura, ma per la cosa in esso rappresentata al ritratto fatto

da lui di Caterina di Cammillo de' Pazzi Nobile Fiorentina, che poi

vestito Abito Religioso dell'Ordine Carmelitano, mutando l'antico

nome in quello di Maria Maddalena, crebbe tanto in santità, che

meritamente oggi viene ascritta al catalogo de' Santi. Di questo

ritratto si fa menzione nella Vita di essa Santa scritta da Vincenzio

Puccini stato suo Confessore in questo modo. I suoi Genitori per

l'amore, che le portavano (da che per Divin volere s'eran privati

di lei) volevano almeno appresso di loro il suo ritratto, e restati

d'accordo colla Madre Priora, mandarono il Pittore, il quale si

chiamava Santi di Tito, a ritrarla; il che da lei udito cominciò

dirottamente a piangere, e non voleva in modo alcuno: e domandata

perchè faceva tanta resistenza, disse: Io son uscita dal mondo per

non più tornarvi, e per non esservi più vista in quelli panni; ne

fu mai possibile, che consentisse, finché dall'obbedienza della

Superiora, e del P. Confessore non fu costretta; e mentre il Pittore

la ritrasse non fece altro che piangere; nel che mostrò l'odio che

portava al mondo, poiché né anche vi voleva stare, né esservi

veduta dipinta; e per la sua umiltà lamentandoli di questo, diceva:

È possibile, che d'una creatura vile, come son io, che d'un po'

di polvere abbia a restar memoria nel mondo? Fin qui il Puccini.

Questo ritratto in quell'abito appunto, ch'ella lasciò al mondo

insìeme col mondo stesso, le cui pompe non mai avea gustate, o

desiderate, conserva oggi il Cav. Alamanno de' Pazzi, ed una copia

del medesimo hanno le Monache del suo Monasterio di S. Maria degli

Angeli, ed ogn'anno a vista del popolo sopra la porta di lor Chiesa

l'espongono il giorno della festa della stessa Santa. Seguitando

ora a far menzione de' ritratti, diciamo, che uno e bellissimo

d'una vecchia in abito vedovile, possìede il Marchese Francesco

Riccardi. Ipolito de' Ricci Avvocato del Collegio de' Nobili,

Gentiluomo, che per suo divertimento molto ha operato in pittura,

conserva nella sua casa da Santa Croce alcuni ritratti d'antichi

suoi ascendenti, e d'altri stati loro congiunti, fra' quali è

quello di Niccolò Macchiavelli già Segretario della Repubblica

Fiorentina, a cui per parer vivo altro non manca, che la voce; un

altro ritratto di costui, con altri pure di quella casa tutti di mano

di Santi conservano gli Eredi di Pierfrancesco della stessa nobil

famiglia de' Ricci. Il Senatore Ruberto Pandolfini Avvocato pure

del Collegio de' Nobili, Gentiluomo di somma integrità, prudenza,

e dottrina, ha nel suo Palazzo di via di S. Gallo architettato dal

gran Raffaello da Urbino, tre ritratti di mano dello stesso Santi, di

persone di casa Tornabuoni stati suoi ascendenti da canto di donne;

Simone, che fu Cav. Aurato, e godé la dignità di Senatore di Roma;

Donato figliuolo del medesimo Simone, e finalmente Niccolò figliuolo

dello stesso Donato, che fu Vescovo del Borgo a S. Sepolcro, e da'

Serenissimi di Toscana fu in molte legazioni adoperato.

L'eruditissimo Alessandro di Tommaso Segni Senator Fiorentino, al

presente degno Segretario dell'Illustriss. Accademia della Crusca,

ha pure un ritratto fatto da Santi per rappresentare Lorenzo di

Bernardo antico di sua famiglia, che fu de' Signori l'anno 1513 e

de' Dieci della Guerra nel 1529. Il Senator Carlo di Lionardo

Ginori ha di mano del medesimo il ritratto di Bartolommeo di Lionardo

Ginori suo Avolo; il quale vedesi dipinto in figura intiera armato, e

della stessa straordinaria grandezza di quattro braccia della nostra

misura, siccome era sua persona, ch'essendo stato fuori alle

guerre, ne era perciò stato cognominato il grande Italiano, di che

abbiamo noi più diffusamente fatta menzione nelle notizie della vita

di Gio. Bologna Scultore ed Architetto Fiammingo. Un bellislimo

ritratto fatto per mano del nostro Artefice conservano fra altre

opere di rinomati Pittori, il Cav. Iacopo, e Niccolò del Cav.

Lorenzo dal Borgo: rappresenta il ritratto la persona di Piero di

Iacopo di Piero loro Proavo, quegli per cui fu restaurata, ed

aggrandita l'antica casa di sua Nobil Famiglia in via della Scala;

nella facciata della quale fece dipingnere a sgraffio Istorie del

Trionfo di David, per alludere a' fatti della G. M. di Cosimo I

Granduca di Toscana, bellissimo concetto di quel Gentiluomo, il quale

anche volle, che venisse dichiarato nel seguente Dittico, che vi

leggiamo scritto per entro un fregio, che ricorre sopra le finestre

inginocchiate: En tibi qui quondam predixit Cosme triumphos, Et

docuit forte/ tam superare graves. Ma giacché il ritratto di Piero,

che veramente è bello a maraviglia, ci ha portato a far menzione di

lui, e delle storie da lui fatte dipignere, giusto è, che facciali

da noi memoria in questo luogo di cosa non punto lontana da tal

proposito, e dall'assunto nostro, ch'è di ragionare di materie

appartenenti alle nostre Arti; ed è che trovandosi in carica di

Scalco de' forestieri del serenissimo cardinale Carlo de' Medici

il soprannominato cavaliere Iacopo dal Borgo, come quegli, che ad un

singularissimo talento di nobile, e spiritosissima poesia, ha

congiunta la pratica in tutto ciò, che a disegno appartiene, erasi

per suo diletto posto a rappresentare in cera di basso stiacciato

rilievo l'effigie di quel Principe, in forma d'una bella medaglia

tonda; e perchè il ritratto riuscì bello, e somigliantissimo, volle

il Cardinale, che se gli facesse il rovescio, Francesco Rondinelli

bibliotecario del serenissimo Granduca, gentiluomo altresì

eruditissimo, a cui fu data l'incumbenza di formarne il pensiero,

disse al Cavaliere voler ogni giustizia, ch'essendo quel bel

ritratto uscito dalla sua mano , dalla casa pure di lui uscisse il

concetto per lo rovescio, e così volle, ch'egli v'improntasse

l'Arca Federis, col motto Pascit. Docet. Dirigit. Prin. Past: Prot.

La medaglia poi, che dalla parte del riesatto conteneva le parole

Carolus Card. Med. Sac. Col. Dec. fu incavata in Roma, e furonne

improntare assai in argento, che mandate a quel Serenissimo, andarono

per le mani di molti; ed alquante delle medesime furon poi dopo morte

del Cardinale poste nella cassa, che coperse il suo cadavero nel

darseli sepoltura. Tornando ora a Santi, egli fu per ordinario

adoperato a far ritratti de' Serenissimi Principi, e dovendo una

volta far quello di Madama Cristina di Lorena, allora sposa del

Granduca Ferdinando I, la quale abborriva il tedio di starsene ferma

al naturale, trovò modo di sbrigarsi in mezz'ora, pel qual tempo

(tanta era la franchezza di suo pennello) condusse il ritratto

bellissimo, che si meritò la lode del Granduca, e di tutta la

corte.»

Una

ulteriore testimonianza, stavolta documentaria, è l'inventario dei

beni di Santi di Tito, stilato dopo la sua morte il 5 novembre 1603 e

pubblicato da Julian Brooks nel 2002. Gran parte dell'atto notarile

è occupato dall'elenco delle opere presenti nella bottega

dell'artista, molte delle quali sono proprio ritratti, dove

talvolta la persona raffigurata non è riconoscibile oppure la

composizione si presenta ancora in stato di abbozzo:

«Un

ritratto de' Sernigi, finito la testa, et il resto bozzato tutto,

et ne ha hauto scudi 4 a buon conto.

Un ritratto

del Marchese Malespina finito tutto intero.

Un

ritratto d'uno de' Guidi finito mezzo, et a buon conto ne ha

hauto scudi dieci. Un ritratto del Salviato bozzato la testa finito

mezzo.

Un

ritratto di Rosso de' Medici di braccia 1 1/3 alto, bozzato.

Un

ritratto della cognata del Bali Cimenes di braccia 1 3/4, finito.

Un

ritratto d'un huomo, et non si sa chi sia.

Dua quadri

mesticati entrovi cosa nessuna.

Un

ritratto del Gran Duca non finito, et non si sa di chi sia.

Un quadro

con una testa del Gran Duca Cosimo, et non si sa di chi sia.

[...]

Quattro

ritratti da donne, non si sa di chi sieno.

Un

ritratto d'un huomo, non si sa di chi sia.

Un quadro

entrovi la testa del Cardinale de' Medici, non si sa di chi sia.

Un

ritratto d'una donna, non si sa di chi sia.

Un

ritratto d'una donna non finito, non si sa di chi sia.

Un

ritratto d'un huomo non finito non si sa di chi sia.

Un

ritratto d'un putto non finito, non si sa di chi sia.

Un

ritratto d'un giovane, non si sa di chi sia, non finito.

Un quadro

d'un ritratto morto, non si sa di chi sia.

Un

ritratto come sopra, non si sa di chi sia.

[...]

Un ritratto

d'un Prete, non finito.

[...]

Un

ritratto intero di Baccio del Tovaglia.

[...]

Un

ritratto di Lorenzo Salviati, bozzato la testa.

Un

ritratto del Nunzio, bozzato, del Canonico Dati, hauti scudi 4 a buon

conto [...]

Un

ritratto d'una donna non finito, non si sa di chi sia.

[...]

Un

ritratto della Principessa Maria Regina di Francia, di casa, finita

la testa.

Un

ritratto della Sig.ra Isabella, bozzato, di braccia 1/2, di casa.

[...]

Un ritratto

d'una vedova finito, non si sa di chi sia.

Un ritratto

finito, non si sa di chi sia.

Un ritratto

d'una donna non finito, non si sa di chi sia.

Dua

ritratti d'huomini non finiti, non si sa di chi sieno.

Un ritratto

d'una vedova non finito, non si sa di chi sia.

Un ritratto

del S.r Alfonso Piccolomini finito, di casa.»

Analisi

del dipinto. Effigiato, confronti stilistici e ipotesi di provenienza

Iniziando

dalle informazioni fornite dalla biografia secentesca, dai documenti

editi e nonostante il non eccelso stato di conservazione dell'opera

che vede parte della superficie pittorica – quella delle velature –

tra le meno conservate è possibile rintracciare proprio in Santi di

Tito l'autore del ritratto in analisi, anche grazie al recente

restauro che ha fatto emergere tutti i tratti caratteristici del

pittore, restituendo al suo antico splendore questa meravigliosa e

dettagliatissima effige.

La

grande tavola raffigura un senatore fiorentino in un ambiente chiuso,

probabilmente il suo studio privato. Alla sua destra si trova un

tavolo coperto da una tovaglia verde, sopra al quale sono appoggiati

un libro e un berretto nero; nella mano sinistra stringe un paio di

guanti, mentre tra le dita della mano opposta sorregge una lettera

che dichiara l'età dell'uomo raffigurato, riconoscibile già

dalla barba e dai capelli bianchi come una persona di età matura:

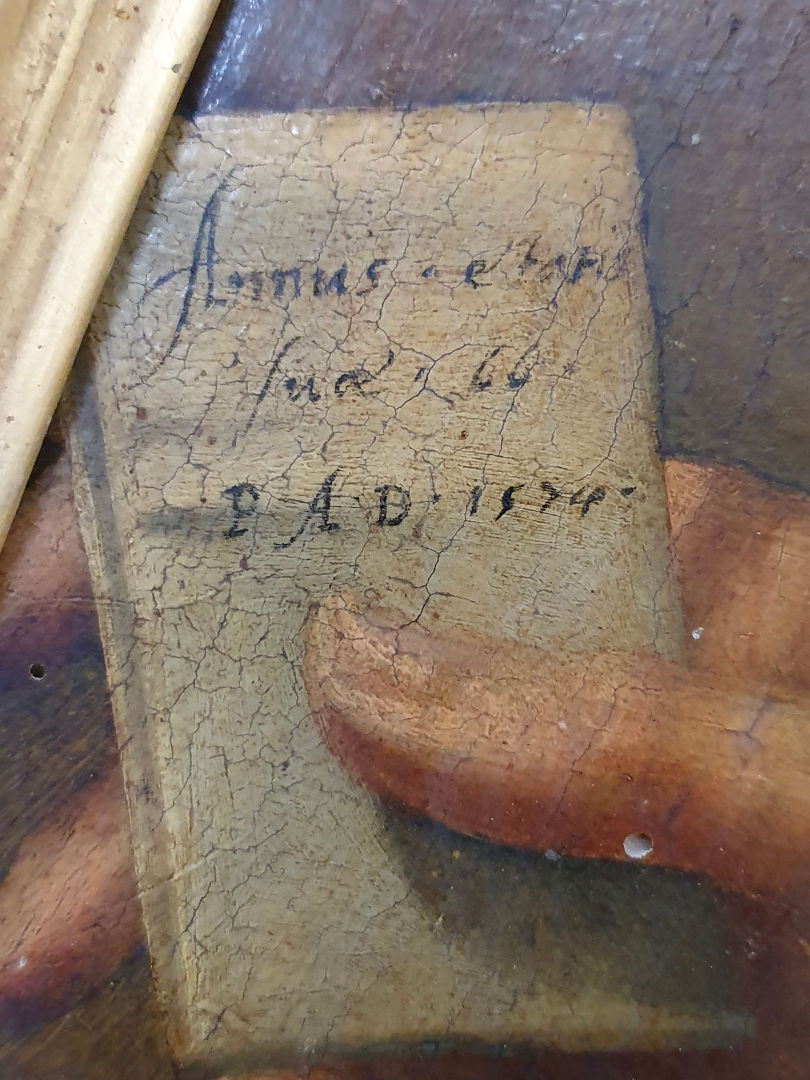

«Annus Aetatis suae 66 P.A.D. 1574» (fig. 2).

Fig. 2 - Santi di Tito (1536-1603), dettaglio della lettera

Fig. 2 - Santi di Tito (1536-1603), dettaglio della lettera

in Ritratto di senatore fiorentino (Bartolomeo Panciatichi)

collezione privata, olio su tavola

110,5 x 85,5 cm, ottavo decennio del XVI secolo

(Foto collezione privata, cortesia di Lara Scanu)

Nonostante

un'attenta lettura dei registri dei Senatori fiorentini, al momento

non si è riusciti a giungere all'identificazione del personaggio

effigiato. La precisione dei tratti, la commistione del dato

realistico ed ufficiale con le caratterizzazioni quotidiane ed umane,

l'analisi di alcuni dettagli posti a confronto con opere

inequivocabilmente attribuite a Santi di Tito confermano, come si

vedrà in seguito, l'attribuzione al pittore. Tuttavia, a partire

dai dati anagrafici forniti dalla Serie

dei Senatori fiorentini

pubblicata da Giuseppe Manni nel 1722

e confrontando l'effigiato con un ritratto di Bartolomeo

Panciatichi, realizzato dal Bronzino nel 1540 e ora presso la

Galleria degli Uffizi,

è possibile ipotizzare che il personaggio sia da riconoscere in

questo umanista e diplomatico nato in Francia nel 1507 e morto a

Firenze nel 1582.

L'epigrafe “P.A.D. 1574”, anche sulla base di questi dati,

potrebbe essere sciolta con “Pictus/Pinxit Anno Domini 1574”,

epoca in cui effettivamente il senatore fiorentino, che assunse tale

carica nel 1567, entrava nel sessantaseiesimo anno di età.

Originario

di Pistoia, Panciatichi era figlio di un commerciante e nacque in

Francia, dove il padre – suo omonimo – rappresentava la più

fiorente borghesia mercantile toscana operante oltralpe, in

particolare a Lione. Dapprima paggio di Francesco I, studiò

principalmente presso l'Ateneo di Padova e lasciando completamente

le imprese paterne. Traduttore di alcune opere di matrice religiosa

di Pietro Aretino, si interessò alla Riforma Protestante, facendo

entrare nei più importanti circoli culturali fiorentini alcune opere

iscritte nell'Indice dei Libri Proibiti, come ad esempio gli

scritti di Giovanni Calvino. Bartolomeo Panciatichi fu un

intellettuale di rilievo per la Firenze dell'epoca anche grazie al

suo ruolo nell'Accademia degli Umidi;

ricoprì anche, per Cosimo I, l'incarico di Cameriere, Revisore

degli Statuti e di console proprio in terra francese, dove era nato e

continuava ad intrattenere significativi rapporti diplomatici,

culturali e commerciali. Si sposò per due volte: la prima nel 1534

con Lucrezia Pucci, immortalata da Bronzino in un celeberrimo

ritratto oggi agli Uffizi,

e nel 1567 con Eleonora degli Albizi, ex amante del Granduca.

Dopo

questo sommario excursus

biografico,

utile a comprendere le ragioni di realizzazione di molteplici effigi

di uno stesso personaggio proprio in virtù delle sue doti morali che

lo rendono degno di avere delle immagini di sé da tramandare ai

posteri, si può tornare al ritratto in analisi.

Partendo

dal primo piano, è visibile una mano che stringe dei guanti,

confrontabile con quella presente nel Ritratto

di Niccolò Machiavelli

e nel Ritratto

di uomo con fazzoletto:

i tre personaggi sono accomunati dal compimento del medesimo gesto,

sebbene ruotato di novanta gradi, e la tensione dei nervi della mano

rileva la stretta, delicata ma decisa, che sostiene i due accessori.

Una

ulteriore prova della grandissima abilità di Santi di Tito nella

descrizione dei dettagli più minuti di arredamento ed oggetti è

data dalla precisione con cui descrive il libro e il berretto posti

sul tavolo, che molto assomigliano al trattamento dell'arredamento

presente nel Ritratto

di Maria de' Medici

(1600 circa).

Altro

espediente molto in uso a partire dalla grande stagione del

Rinascimento è proprio quello della lettera, che spesso ha il

compito di dichiarare l'identità dell'effigiato o di fornire

degli indizi per comprendere il nome della persona ritratta. Nel caso

di Santi di Tito, vi sono alcuni interessanti confronti da attuare

con il dipinto in analisi, in particolare con due opere che

presentano il medesimo supporto, la tavola: si tratta del Ritratto

di Guido di Francesco Guardi con i suoi figli

(1570 circa), dove proprio il personaggio principale ha in mano

un'epistola dove si legge «D[omi]no Guido Guardi»,

e del Ritratto

di Marcantonio Adimari in veste di Sant'Antonino

(1588 circa), in cui compare anche in questo caso una lettera con su

scritto «Mag[nifi]co Marchantonio Adimari / Adì [...] X [...]

1588».

Il

dipinto in analisi è sicuramente databile tra queste due opere, con

ogni probabilità intorno all'anno 1574, citato come ulteriore

termine identificativo per l'età dell'effigiato.

Proprio

riguardo il nome di questo senatore fiorentino e la provenienza

dell'opera si possono formulare delle ipotesi. Sulla base di quadri

apparsi recentemente sul mercato antiquario o presenti in collezioni

straniere, talvolta frutto del lavoro della bottega – così come è

visibile dalla resa pittorica meno attenta al dettaglio e al dato

psicologico – o di mano dello stesso Santi, capace di una

meticolosità quasi maniacale nella realizzazione di abiti, gioielli,

oggetti ed acconciature, è possibile stabilire che con ogni

probabilità il dipinto in analisi appartenga ad un ciclo di ritratti

dedicati a importanti personaggi fiorentini, presumibilmente tutti

senatori, sovente realizzati a partire dalle maschere funerarie dei

singoli personaggi, come ad esempio nel caso di Machiavelli: a questo

possibile ciclo pittorico appartiene anche il Ritratto

di Carlo Pitti

del Philadelphia Museum of Arts (inv. 87; fig. 3)

e altri due ritratti di senatori fiorentini – al momento non

identificabili - attribuiti al pittore e recentemente comparsi sul

mercato antiquario.

Questa ipotesi sarebbe avvalorata non solo dalle testimonianze

riportate da Baldinucci, il quale in più di un caso ricorda dei

piccoli gruppi di ritratti realizzati per specifici committenti, ma

anche dal consistente numero di opere di questa tipologia presenti

nello studio del pittore al momento della sua morte, così come

ricordato dal documento notarile che censisce diverse effigi talvolta

identificate, ma ancora più spesso sconosciute, forse perché prive

di specifiche indicazioni a riguardo all'interno della

composizione.

Si

può dunque concludere che l'effige del Panciatichi sia ascrivibile

alla mano di Santi di Tito e databile entro la prima metà degli anni

Settanta del Cinquecento.

Fig. 3 - Santi di Tito (1536-1603)

Fig. 3 - Santi di Tito (1536-1603)

Ritratto di Carlo Pitti

Philadelphia Museum of Arts, John G. Johnson Collection

olio su tavola, 87,6 x 66,7 cm, 1586

(Foto John G. Johnson Collection, 1917, cortesia di Lara Scanu)

NOTE

BIBLIOGRAFIA

ARNOLDS

1934

Günther

ARNOLDS,

Santi

di Tito, pittore di Sansepolcro,

Arezzo, Reale Accademia Petrarca, 1934.

BALDINUCCI

1681

Filippo

BALDINUCCI,

Delle

notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua,

Firenze, Per Santi Franchi, 1681.

BASTOGI

2009

Nadia

BASTOGI,

Due

ritratti femminili di Santi di Tito,

«Paragone. Arte», 60, 2009, pp. 58-66.

BORGHINI

1584

Raffaello

BORGHINI,

Il

Riposo,

Firenze, Giorgio Maresotti, 1584.

BOSCH

2014

Lynette

M.F. BOSCH,

Orthodoxy

and heterodoxy in Agnolo Bronzino's paintings for Bartolomeo and

Lucrezia Panciatichi,

in Agnolo

Bronzino. The Muse of Florence,

a cura di Liana DE GIROLAMI CHENEY,

Washington, New Academia Publishing/The Spring, 2014, pp. 35-130.

Bronzino

2010

Bronzino.

Pittore e poeta alla corte dei Medici,

catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 24 settembre 2010 –

23 gennaio 2011) a cura di Carlo FALCIANI

e Antonio NATALI,

Firenze, Mandragora, 2010.

BROOKS

2002

Julian

BROOKS,

Santi

di Tito's studio: the contents of his house and workshop in 1603,

«The Burlington Magazine», 144, 2002, pp. 279-288.

CARAVALE

2014

Giorgio

CARAVALE,

Panciatichi,

Bartolomeo,

in DBI,

LXXX, 2014, ad

vocem.

CASCIU

1994

Stefano

CASCIU,

a cura di, Dal

Rosso a Santi di Tito: guida alle opere: la maniera moderna

nell'Aretino,

Provincia di Arezzo, Soprintendenza per i Beni Ambientali,

Architettonici, Artistici e Storici di Arezzo, Giunta Regionale

Toscana, Venezia, Marsilio, 1994.

CIABATTINI

2014

Roberto

CIABATTINI,

Santi di Tito (Sansepolcro 1536 - Firenze 1603) e i suoi allievi,

Firenze, s.n. [Toscana Nuova], 2014.

COLLARETA

1977

Marco

COLLARETA,

Tre

note su Santi di Tito,

«Annali Scuola Normale Superiore - Classe di Lettere e Filosofia»:

III, VII/1, 1977, pp. 351-369.

FREDERICKSEN,

ZERI 1972

Burton

B. FREDERICKSEN,

Federico ZERI,

Census

of Pre-nineteenth-century Italian Paintings in North American Public

Collections,

Harvard, Harvard University Press, 1972.

Il

Cinquecento a Firenze 2017

Il

Cinquecento a Firenze. “Maniera moderna” e Controriforma,

catalogo della mostra (Firenze, 21 settembre 2017-21 gennaio 2018) a

cura di Carlo Falciani

e Antonio Natali,

Firenze, Mandragora, 2017.

I

volti della Riforma

2017

I

volti della Riforma. Lutero e Cranach nelle collezioni medicee,

catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 30 ottobre

2017 – 3 febbraio 2018) a cura di Francesca DE

LUCA

e Giovanni Maria FARA,

Firenze, Mandragora,

2017.

LEPRI

2016

Nicoletta

LEPRI,

Vincenzo

De' Rossi e Santi di Tito: teatri di piazza e di strada nelle feste

fiorentine del 1565,

«Hvmanistica», 11, 1-2, 2016, pp. 203-220, 309.

MANNI

1722

Giuseppe

MANNI,

Serie

de' Senatori Fiorentini,

Firenze, Stamperia Giuseppe Manni, 1722.

MATTATELLI

2013 (2014)

Rosy

MATTATELLI,

La

casa di Santi di Tito in via delle Ruote: dimensione abitativa, arte

e vita quotidiana di un artista a Firenze tra XVI e XVII secolo,

«Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 22, 2013 (2014),

pp. 344-355.

NESI

2020

Alessandro

NESI,

Santi

di Tito: Ritratto di Marcantonio Adimari in veste di Sant'Antonino

Pierozzi,

Firenze, Nuova Maniera, 2020.

PAULUSSEN

1980

Isabelle

M. J. PAULUSSEN,

Tiberio

Titi. Ritrattista dei Medici,

«Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome», 42, 1980, pp.

101-128.

POMMIER

2003

Edouard

POMMIER,

Il

ritratto. Storia e teorie dal Rinascimento all'Età dei Lumi,

Torino, Einaudi, 2003.

RILLI

1700

Iacopo

RILLI,

Notizie

letterarie ed istoriche intorno agli uomini illustri dell'Accademia

Fiorentina,

Firenze, Piero Matini, 1700.

SCANU

2025

Lara

SCANU,

Un'assenza

presente. Il ritratto: un mito al limite diviso tra arte letteratura

e caratterizzazione psicologica nel Rinascimento italiano,

in Il

limite. Percorsi interdisciplinari di ricerca,

a cura di Mario LUPOLI,

Andrea BIZZOZERO,

Caltanissetta-Roma, Sciascia Editore, 2025, pp. 59-73.

SPALDING

1983

Jack

SPALDING,

Santi

di Tito and the Reform of Florentine Mannerism,

«Storia dell'Arte», 47/49, 1983, pp. 41-52.

VASARI

1550-1568 (1966-1987)

Giorgio

VASARI,

Vite

de' più eccellenti pittori scultori e architettori, 1550 e 1568,

a cura di Rosanna BETTARINI,

Paola BAROCCHI,

8 voll., Firenze, Sansoni, 1966-1987.

|