|

Lo studio riflette sulle analogie tra

archeologia e arte investigate attraverso il confronto tra il pensiero

creativo contemporaneo e il ricorso ai metodi e alle questioni propri

del contesto archeologico.

Il

pensiero creativo, soprattutto a partire dalla seconda metà del XX

secolo, si è spesso legato ai processi, ai metodi e alle questioni

dell’archeologia. Lo scavo stratigrafico, il recupero, la

classificazione e catalogazione dei reperti, la policromia della

scultura antica, il calco sono diventati oggetto di approfondimento

artistico.

Le analogie tra archeologia e arte sono state investigate dall’archeologo britannico Andrew Colin Renfrew che, nel testo Figuring it Out, propone una riflessione sulle affinità tra i due ambiti di ricerca. “To figure out”

- capire, comprendere - è l’azione che sia gli archeologi sia gli

osservatori/autori dell’arte contemporanea compiono nel fruire

dell’oggetto artistico sia esso reperto o arte nuova. L’archeologo

scava, scova reperti, esplora antichi siti e cerca di dare un senso a

quel che trova; le azioni compiute dall’archeologo sono analoghe a ciò

che accade nel processo creativo dell’opera d’arte contemporanea che

coinvolge l’autore e il fruitore dell’oggetto artistico [1].

Per

dimostrare le connessioni tra l’archeologia e l’arte del tempo presente

è utile esplorare le strade percorse dagli artisti che inseriscono nel

proprio lavoro lo studio e la comprensione del passato dell’umanità.

C’è qualcosa in comune tra l’interazione dell’archeologo con gli

oggetti delle sue ricognizioni di scavo e il lavoro dello scultore

nell’approccio ai materiali da impiegare per creare oggetti artistici.

Un

approccio analogo a quello che ha l’archeologo nei confronti del

frammento è utilizzato sia da Michelangelo Pistoletto in opere come Paradiso contemporaneo (fig. 1), allestito alle terme di Caracalla, che da Jannis Kounellis con Senza l’antica prospettiva (fig. 2), presso lo stadio di Domiziano. Pistoletto e Kounellis considerano il ricorso all’antico come una necessità

insita nella natura umana, un elemento che sopravvive a se stesso e

ogni volta si presenta agli occhi di chi lo osserva allo stesso tempo

uguale e diverso [2].

Questi artisti intervengono usando materiale di scavo per dar forma a

opere fatte di forme semplici, linee o cerchi; la rovina in tal modo

diventa metafora della volontà di distruggere per rigenerare, di

decostruire per creare nuove forme, della possibilità di selezionare

per conoscere e offrire un’interpretazione critica. In entrambi il

ricorso alla rovina risente della condizione dell’uomo moderno che

abita una realtà frammentaria e, per questo, anela alla ricomposizione

di un’unità perduta.

Il processo sistematico di scavo, raffinato dall’impiego di un metodo

stratigrafico volto al recupero del contesto, torna anche in altri

artisti.

Lo studio

dell’archeologia e dei monumenti del passato ha indubbiamente stimolato

la ricerca artistica di Anne e Patrick Poirier che hanno sviluppato una

poetica basata principalmente sull’idea della memoria e della fragilità

umana, legata alla violenza distruttiva del tempo e della storia [3]. L’opera dei Poirier

si manifesta da subito come un lavoro di carattere concettuale sulle

modalità della catalogazione dei saperi. Nell’opera del 1970 Villa Medici. Quindici Erme

(fig. 3) calchi di statue romane sono inseriti in teche di legno

protette da un vetro molto sottile; sopra ogni erma, un cofanetto

custodisce alcune foglie e una fotografia della scultura. L’immagine

fotografica e l’idea del frammento sono metafora della memoria umana

che può ricordare gli eventi vissuti non in modo completo, ma solo per

singoli fotogrammi.

L’opera Ostia Antica. Costruzione (fig.

4), realizzata tra il 1971 e il 1972, è un plastico in terracotta che

riproduce la planimetria del sito mostrando una ricostruzione in

miniatura di tutta l’area degli scavi con grande precisione nei

dettagli. Con una tecnica simile vengono prodotte altre opere come Isola Sacra e la più complessa Domus Aurea la cui struttura si presenta divisa in vari reparti (Le Réduit des Antiques, Le Jardin Noir, La Bibliotèque Noir).

In una sorta di archeologia parallela a quella ufficiale, con calchi di

carta giapponese, fotografie, ricerche d’archivio, i due artisti

rilevano frammenti e rovine di siti archeologici, contemporanei o

immaginari.

I Poirier analizzano il significato profondo della rovina con l’opera Exegi Monumentum Aere Perennius [4]

(fig. 5) del 1988 che immobilizza l’immagine dinamica della caduta con

i singoli rocchi franati a terra. Intorno al grande zoccolo è scolpita

l’iscrizione, ironica e derisoria, che titola l’opera: Exegi Monumentum Aere Perennius;

un titolo ambiguo che ironicamente dimostra come la colonna -

realizzata con un materiale durevole quale è l’acciaio inossidabile -

seppur caduta e spezzata, sia testimonianza delle rovine prodotte dal

tempo e, allo stesso tempo, della permanenza delle forme antiche nel

presente [5].

La loro ricerca si basa sulla riflessione sul tempo e sui suoi effetti

rovinosi; in tal senso il termine rovina fa riferimento a tutto ciò che

proviene dal passato senza conservare l’aura del monumento ma solo il

suo valore testimoniale. Ciò dimostra come la ricostruzione del passato

non sia una materia solo dell’archeologia e che, con strumenti diversi,

anche l’artista può riattivare la memoria dei luoghi. I Poirier

ripristinano la realtà dei siti e degli oggetti antichi seguendo il

percorso scientifico di un archeologo e valorizzando l’approccio

emozionale dell’arte.

Come

appare evidente nel lavoro dei Poirier, anche l’oggetto principale

d’indagine archeologica, la rovina – impronta del passato che

rappresenta una sorta di materializzazione della memoria – è

divenuto materiale fertile per la ricerca artistica contemporanea.

In anni recenti le rovine antiche sono state spesso accostate alle

macerie contemporanee, in una visione sinottica che sembra voler

connettere la fine dell’età antica con il crollo delle moderne

certezze. A occuparsi di rovine contemporanee è il fotografo

Massimo Siragusa con la serie Twentynineseconds che, citandone la durata, fissa la devastazione del sisma del 2009 in Abruzzo. In uno degli scatti, titolato Onna

(fig. 6), l’ambiente barocco e la luce chiara di una chiesa stridono

con gli accumuli di macerie in primo piano esprimendo un contrasto

dall’aspetto quasi teatrale. L’artista invita l’osservatore a

contemplare le rovine del presente proponendo una rilettura critica

delle conseguenze materiali del terremoto [6].

Con simile accento teatrale, Piranesi aveva indagato le rovine del

passato riflettendo sul crollo del mondo antico, costretto dal tempo e

dalla storia a soccombere al moderno divenire [7] (fig. 7).

Una

tecnica legata all’archeologia ripresa dagli artisti - in modo

particolare per l’applicazione che ne viene fatta a Pompei - è il

calco. Nel febbraio del 1863 Giuseppe Fiorelli, al tempo direttore

degli scavi, diede l’ordine di versare del gesso liquido in una cavità

incontrata dagli operai che scavavano nel vicolo tra le insulae

VII 9 e VII 14 (da quel momento chiamato Vicolo degli Scheletri). Si

ottenne così il primo calco completo di un corpo umano al quale si

aggiunsero nel tempo quelli di molte altre vittime. Le carni erano

consunte, ma la cenere che aveva ricoperto i corpi ne aveva conservato

l’impronta. Nei giorni immediatamente successivi Luigi Settembrini,

letterato amico di Fiorelli, descriveva i ritrovamenti con lirico

entusiasmo sul “Giornale di Napoli”:

«è

impossibile vedere quelle tre sformate figure, e non sentirsi

commosso […]. Sono morti da diciotto secoli, ma sono creature umane che

si vedono nella loro agonia. Lì non è arte, non è imitazione; […] è il

dolore nella morte che racquista corpo e figura. Finora si è scoverto

templi, case ed altri oggetti che interessano la curiosità delle

persone colte, degli artisti e degli archeologi. Tu, o mio Fiorelli,

hai scoperto il dolore umano, e chiunque è uomo lo sente». [8]

L’impronta

da cui si ottiene il calco è strettamente connessa con ciò che l’ha

generata: ne costituisce il sostituto, il doppio. Volendo utilizzare le

categorie semiologiche di Charles Sanders Peirce [9], i calchi pompeiani hanno valore di indice

perché mantengono una connessione reale col referente, presupponendo un

contatto fisico con esso e condividendone alcune proprietà. I calchi

furono ammirati non solo come eccezionali documenti archeologici, ma

come opere d’arte.

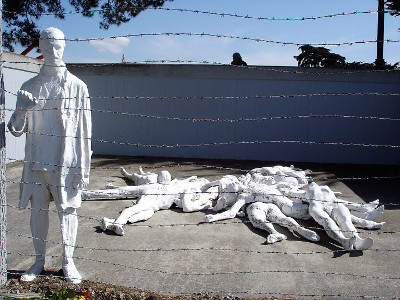

L’artista

che nel secolo scorso ha più di ogni altro fatto riferimento ai calchi

pompeiani è George Segal. A partire dagli anni Sessanta egli realizza

delle sculture applicando sui modelli bende su cui poi versa del gesso

liquido; tagliando e ricomponendo la bende ottiene figure immobilizzate

in un preciso istante. La suggestione delle vittime di Pompei è

evidente in opere come L’olocausto

(fig. 8) composta da undici figure in bronzo smaltato, dieci delle

quali giacciono inerti al suolo coprendosi parzialmente una con l’altra

in un abbraccio di morte, mentre l’undicesima è in piedi dietro il filo

spinato.

Ai calchi pompeiani si sono ispirati più recentemente anche altri scultori. Critical Mass (fig.

9) è un’installazione realizzata nel 1994 dall’inglese Antony Gormley

nella quale oltre sessanta corpi giacenti in varie posizioni

riecheggiano il celebre Orto dei Fuggiaschi scavato nel 1961 a Pompei

dall’archeologo Amedeo Maiuri. Guardando all’ambito italiano, I dormienti

(fig. 10) di Mimmo Paladino eseguiti a partire dal 1998 devono molto ai

calchi pompeiani: figure dalle teste ovali, calve e con ridotti cenni

somatici, realizzate in terracotta o in bronzo che giacciono

rannicchiate in posizione fetale. Secondo George Kubler un’opera d’arte

è sempre «un pezzo di divenire immobilizzato, o un’emanazione del tempo passato» [10].

Proprio tale aspetto e ciò che accomuna i calchi di Pompei alle opere

che a essi si ispirano: in entrambi i casi ciò che si osserva è la

rappresentazione dell’arresto di un movimento in atto, di un’azione

potenziale.

Il metodo scientifico di raccolta, ordinamento ed esposizione degli

oggetti proprio dell’archeologia viene impiegato dall’artista americano

Mark Dion. Un esempio è l’opera Tate Thames Dig

(fig. 11) realizzata nel 1999 setacciando con un gruppo di archeologi e

volontari il terreno lungo le rive del Tamigi prima a Millbank poi a

Bankside ed esponendo i risultati di questo scavo in una vetrina

alla Tate Gallery (un lato contiene oggetti trovati a Millbank, l’altro

quelli di Bankside). Frammenti di ceramica, ossa, vetri rotti e ogni

sorta di oggetto restituito dallo “scavo” viene pulito, ordinato per

tipo, peso e colore, catalogato e collocato all’interno della vetrina;

Dion trasforma il banale in oggetto d’arte. Ciò che Dion ottiene è un

gabinetto delle curiosità, un contenitore con forti allusioni al

fenomeno tipicamente cinquecentesco delle Wunderkammer [11] per l’esposizione delle mirabilia.

Già in precedenza Dion aveva adottato metodi pseudo-archeologici per

creare le proprie istallazioni. L’incontro con il metodo archeologico

avviene nel 1996 con History Trash Scan opera realizzata con oggetti recuperati durante uno scavo eseguito a Perugia. Sempre uno scavo sta alla base dell’istallazione Raiding Neptune’s Vault

esposta nel 1997 alla Biennale di Venezia costituita dagli oggetti

dissepolti, sempre tramite il setaccio, in una decina di metri cubi di

laguna veneta. Le raccolte di Dion hanno un potenziale culturale in

quanto raccontano i mutamenti della società che ha prodotto quegli

oggetti.

La sua ricerca artistica è volta anche all’analisi dei metodi e dei

luoghi istituzionali che creano una struttura rappresentativa della

natura e della storia umana. Il riferimento alle Wunderkammer rinascimentali diventa palese con la realizzazione di opere come Theatrum Mundi - Armarium

(fig. 12) realizzata nel 2001 in collaborazione con lo scultore Robert

Williams ed esposta a Cambridge nella cappella medievale dello Jesus

College. La connessione alla tradizione cinquecentesca questa volta non

riguarda soltanto la struttura ma anche la scelta espositiva che

ricalca

l’ordinamento del mondo (Deus, verbum, intelligensus, intellectus, ratio, immaginatio e sensus)

elaborato dall’alchimista Robert Fludd (1574-1637). Dion e Williams

mettono insieme una grande quantità di oggetti - ossa, animali

impagliati, giochi per bambini, libri, pietre, strumenti musicali - e

li collocano in armadi e teche allo scopo di ricreare l’atmosfera dei

musei di storia naturale. L’osservatore è spinto a guardarsi intorno e

ipotizzare connessioni possibili tra la gran varietà di elementi

ordinatamente esposti. Il cabinet de curiosités

diventa un campo da perlustrare ed esperire attraverso una modalità di

indagine tipica di tanta arte contemporanea e propria delle collezioni

museali: l’osservatore percorre lo spazio del museo/installazione e

cerca di coglierne il significato profondo analizzando oggetti e

connessioni. Dion allo Jesus College associa oggetti dalle provenienze

più disparate ricreando un microcosmo in cui a teschi, animali

impagliati e piante essiccate si aggiungono giochi per bambini, video e

libri: la Wunderkammer diventa un contenitore fisico e concettuale in cui convergono cultura antica e sapere moderno [12].

Un’altra questione legata all’archeologia indagata dall’arte

contemporanea è il colore. La policromia dell’arte classica inizia a

essere analizzata già nell’Ottocento quando gli scavi operati a Egina nel

1811 dall’architetto britannico Charles Robert Cockerell avevano

rilevato tracce di policromia nelle sculture frontali del tempio dorico

dedicato alla dea Afaia. Pochi anni dopo anche l’opera di Quatremère de

Quincy, Le Jupiter Olympien

del 1814, contribuì al dibattito sulla policromia delle sculture

antiche; posizioni poi rafforzate negli anni Venti dell’Ottocento dagli

studi dell’architetto Gottfried Semper che, viaggiando prima in Italia

e poi in Grecia, contribuirà ad alimentare la diatriba con scavi che

dimostrarono come statue, templi e terrecotte antiche fossero in

origine dipinti con colori squillanti.

Lo studio di tale aspetto è stato affrontato in tempi recenti

dall’archeologo tedesco Vinzenz Brinkmann che, studiando i pigmenti

ancora presenti sulle opere antiche, si arma degli strumenti

dell’artista e fa rivivere la policromia dell’arte antica mostrando il

colore originario delle opere e cancellando gli effetti del tempo e

dell’ossidazione. È questo un aspetto della classicità che per lungo

tempo la storia dell’arte sembrerebbe aver voluto negare. A partire

dagli anni Ottanta del Novecento, attraverso un’attenta analisi dei

residui di pigmenti ancora presenti sui bronzi e i marmi antichi,

Brinkmann ha dato forma a scrupolose ricostruzioni a colori delle

sculture classiche messe in mostra per la prima volta al Glyptothek di

Monaco di Baviera nel 2003 (in virtù dell’interesse suscitato, la

mostra è ben presto diventata itinerante). Queste copie, realizzate in

marmo o gesso e dipinte con pigmenti naturali, sono frutto di accurati

studi: le aree dove non c’è alcuna prova della colorazione originale

vengono, ad esempio, lasciate bianche (fig. 13). Brinkmann intende far

riflettere sull’uso della policromia in statue che si immaginano

esclusivamente nel colore del marmo o del bronzo ossidato; una vivacità

spesso disturbante che, tuttavia, offre una declinazione inattesa

dell’arte classica.

Tra gli artisti che guardano alle sperimentazioni di Brinkmann c’è

Hans-Peter Feldmann. Egli a partire dagli anni Settanta del Novecento,

realizza sgargianti riproduzioni in gesso di sculture classiche e

rinascimentali ricoprendone il bianco candore con colori brillanti e

saturi che disturbano la percezione tradizionale dell’antico (fig. 14).

Il ricorso alle forme della stratigrafia è presente, invece, nel lavoro

di Tony Cragg che costruisce le proprie opere riflettendo sui concetti

di frammentazione e ricomposizione (fig. 15). Assemblando materiali di

scarto da forma a cubi solidi costituiti da pezzi di legno di varie

dimensioni posizionati orizzontalmente a comprimere gli oggetti in

densi strati che ricordano le sezioni geologiche o archeologiche [13].

Nell’ordinamento di frammenti che spaziano dai materiali da costruzione

alle riviste scartate, la geometria incontra la selezione casuale.

L’attualizzazione dell’archeologia e la ricerca di connessioni tra

antico e presente è uno degli aspetti su cui si concreta molta arte

contemporanea. L’artista, come l’archeologo, sottrae al passato le sue

forme e, riesumandole, le colloca nello spazio dell’agire presente. È

interessante notare come tale “vivificazione” dell’antico passi anche

attraverso la riappropriazione del sito archeologico che, sempre più,

diventa spazio da contaminare con il contemporaneo. Disseppellire i

resti archeologici ha, in fondo, il limite di creare una frattura tra

il presente attivo e un passato che ha ormai perso la sua vitalità

svuotandosi delle proprie funzioni. L’arte contemporanea che si ispira

o viene istallata in questi luoghi tenta di sanare questa frattura

promuovendo un confronto dialettico tra il moderno e l’antico. Il

connubio tra antico e contemporaneo sarebbe, dunque, in grado di

riportare in superficie la memoria dei luoghi e il loro valore storico.

Attraverso la ricerca dell’equilibrio tra ciò che è stato e ciò che

potrebbe essere, il contemporaneo aggiunge all’antico nuovi

significati, legati alle tracce passate ma rispondenti ai bisogni

attuali e ne favorisce la comprensione profonda e la fruizione attiva.

L'argomento trattato in

questo articolo è un approfondimento legato alle ricerche compiute nel

redigere il capitolo di chiusura della mia tesi di laurea magistrale Arte Classica - Arte Povera. La ripresa del classico tra gli anni ’60 e ’70 del Novecento in Italia.

Ringrazio, pertanto, il Prof. Claudio Zambianchi, relatore della tesi,

per i preziosi insegnamenti e le proficue conversazioni che hanno

guidato la mia riflessione e il Prof. Marcello Barbanera, correlatore,

per avermi fornito testi e dati indispensabili per la redazione della

ricerca offrendomi utili consigli che mi hanno aiutato ad approcciare

gli aspetti dell’articolo più strettamente legati all'ambito

archeologico.

NOTE

[1] RENFREW (2003), pp. 26-94.

[2] SETTIS (2004), pp. 101-114.

[3] MARCONE (2010), pp. 217-239.

[4] ORAZIO, Odi, III, 30, 1.

[5] AUGÉ (2004), pp. 98-99.

[6] NORCIA (2015), p. 38.

[7] BEVILACQUA (2015), pp. 126-133.

[8] SETTEMBRINI (1863), p. 1.

[9] Charles Sanders Peirce (1839-1914) individua tre tipi principali di segni: indici, icone e simboli.

Gli indici sono dei segni in cui l’espressione e il contenuto sono legati da un rapporto di origine naturale e di tipo causale. Le icone

sono segni che rinviano a un oggetto o a un evento per analogia, in

virtù di una somiglianza con esso. Si tratta di segni prodotti

volontariamente, con l’intenzione di comunicare qualcosa. I simboli

sono segni nei quali il legame tra espressione e contenuto non ha

motivazioni di tipo naturale o analogico, come avviene per gli indici e

le icone. Il rapporto tra espressione e contenuto nei simboli è invece

di tipo convenzionale, cioè è garantito da una tradizione culturale a

cui partecipano tanto l’emittente quanto il destinatario del segno.

[10] KUBLER (2002), p. 28.

[11] Quello delle Wunderkammer (dette anche cabinets de curiosités

o camere delle meraviglie) fu un fenomeno tipico del Cinquecento, che

affonda le sue radici già nel Medioevo quando nascono le prime raccolte

di curiosità. Il termine è un’espressione usata per indicare

particolari ambienti in cui, in particolare modo tra XVI e XVIII

secolo, gli studiosi e appassionati collezionisti erano soliti

conservare raccolte di oggetti di ogni genere ritenuti straordinari

purché fossero mirabilia.

[12] RENFREW (2003), pp. 84-94.

[13] ECCHER (1994), pp. 34-47.

BIBLIOGRAFIA

AUGÉ 2004

Marc AUGÉ, Rovine e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, Torino, 2004.

BEVILACQUA 2015

Mario BEVILACQUA, Piranesi: crolli e rovine, in La forza delle rovine,

catalogo della mostra (Roma 2015-2016), a cura di Marcello BARBANERA,

Alessandra CAPODIFERRO, Verona, Electa, 2015, pp. 126-141.

COEN 2009

Ester COEN, Reperti e amnesie, in Relitti riletti. Metamorfosi delle rovine e identità culturale, a cura di Marcello BARBANERA, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, pp. 158-171.

ECCHER 1994

Danilo ECCHER, La poetica del frammento e della proporzione, in Cragg, catalogo della mostra (Trento 1994), a cura di Germano CELANT, Danilo ECCHER, Milano, Charta, 1994, pp. 34-47.

KUBLER 1972

George KUBLER, La forma del tempo. La storia dell’arte e la storia delle cose, Torino, Einaudi, 1972.

MARCONE 2010

Gaspare Luigi MARCONE, Introduzione all’arte di Anne e Patrick Poirier, “LANX” 7, Milano, 2010, pp. 217‐239.

NORCIA 2015

Audrey NORCIA, La rovina, nuovo paradigma del XX e del XXI secolo: per una riflessione sull’umanità, in La forza delle rovine, catalogo della mostra (Roma 2015-2016), a cura di Marcello BARBANERA, Alessandra CAPODIFERRO, Verona, Electa, 2015, pp. 34-45.

ORAZIO 2010

Quinto ORAZIO Flacco, Odi ed Epodi, traduzione a cura di Ugo DOTTI, Milano, Feltrinelli, 2010, pp. 338-339.

RENFREW 2003

Colin RENFREW, Figuring it out. What are we? Where do we come from? The parallel vision of artists and archaeologists, Londra, Thames & Hudson, 2003.

SETTEMBRINI 1863

Luigi SETTEMBRINI, I Pompeiani, in "Giornale di Napoli", 17 febbraio 1863, p. 1.

SETTIS 2004

Salvatore SETTIS, Futuro del “classico”, Torino, Einaudi, 2004.

|

|

Fig. 1

Michelangelo Pistoletto,

Paradiso contemporaneo, 2012,

marmi e mosaici,

9x5 m, Roma, Terme di Caracalla.

Fig. 2

Jannis Kounellis,

Senza l’antica prospettiva, 2013,

marmi e mosaici, misure non conosciute, Roma, Stadio di Domiziano.

Foto cortesia di

© Manuela Giusto (Inside Art).

Fig. 3

Anne e Patrick Poirier, Villa Medici. 15 erme, 1970, teche, calchi in carta, erbari e foto su ceramica, ciascuna 2x0,45x0,30 m,

Parigi, collezione Centre Georges Pompidou.

Foto cortesia di

© Anne e Patrick Poirier [2016].

Foto cortesia di

© Centre Georges Pompidou, Parigi [2016].

Fig. 4

Anne e Patrick Poirier, Ostia antica. Costruzioni, 1971-72,

terra cotta, 12x6 m,

Vienna, collezione Ludwig.

Foto cortesia di

© Anne e Patrick Poirier [2016].

Foto cortesia di

© Bildrecht, Wien [2016].

Fig. 5

Anne e Patrick Poirier, Erexit monumentum aere perennis, 1988,

acciaio inossidabile, 6x18 m,

Prato, Giardino del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci.

Fig. 6

Massimo Siragusa, Twentynineseconds. Onna, 2009.

Foto cortesia di

© Massimo Siragusa [2017].

Fig. 7

Giovanni Battista Piranesi, Veduta dei resti del tempio di Nettuno a Paestum, 1778, incisione all’acquaforte, 50,5x68,5 cm,

Napoli, Fondazione Giambattista Vico.

Fig. 8

George Segal, L’olocausto, 1982,

bronzo smaltato, installazione ambientale variabile,

San Francisco, Legion of Honor Park.

Fig. 9

Antony Gormley, Critical mass II, 1995,

acciaio, 200x30 m,

Vienna, Remise.

Foto cortesia di

© Antony Gormley.

Foto cortesia di

© Stephen White Photo.

Fig. 10

Mimmo Paladino I dormienti, 1999,

terracotta, installazione ambientale variabile,

Castelbasso, VARIeAZIONI.

Foto cortesia di

© Gino Di Paolo e Mario Di Paolo (Artribune).

Fig. 11

Mark Dion, Tate Themes Dig, 1999,

struttura in legno contenente porcellana, terracotta, metallo, ossa di animali,

vetro e carta, 2,66x3,70x1,26 m,

Londra, Tate Gallery.

Foto cortesia di

© Mark Dion [2017].

Foto cortesia di ©Tate, London [2017].

Fig. 12

Mark Dion, Theatrum Mundi - Armarium, 2001, struttura in legno contenente porcellana, terracotta, metallo, ossa, vetro e carta, 5,02x5,63 m,

Cambridge, Jesus College.

Foto cortesia di

© Mark Dion and Robert Williams.

Foto cortesia di

© Roger Lee Photo.

Fig. 13

Vinzenz Brinkmann,

Statua di arciere troiano dal Tempio di Egina, 2007,

modellino policromo in gesso, 1,04 m,

Monaco, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek.

Fig. 14

Hans Peter Feldmann,

David, 2009,

gesso dipinto, 90 cm,

Brescia, Galleria Massimo Minini.

Fig. 15

Tony Cragg, Stack, 1976, legno, cemento, mattoni, metallo, plastica, tessuto, cartone e carta,

2x2x2 m,

Londra, Tate Gallery.

|