|

Il

2009 segna una tappa storica per i trasporti italiani: la linea

ferroviaria ad alta velocità collega per la prima volta il Nord e il

Sud Italia, nel percorso tra Torino e Salerno, passando per Milano,

Bologna, Firenze, Roma e Napoli. I lavori per la realizzazione di una

rete ferroviaria capace di raggiungere velocità fino a 300 Km/h

erano già iniziati a partire dagli anni Novanta del XX secolo. Ai

fini della pianificazione, progettazione e realizzazione di tale

ambiziosa infrastruttura, nel 1991 fu fondata a Roma la TAV S.p.a.,

una società per azioni interamente controllata da RFI (Rete

Ferroviaria Italiana), a cui verrà definitivamente incorporata nel

2010 in un'Italia ormai attraversata - seppur non per intero -

dalle ferrovie ad alta velocità. Fu un processo graduale che

richiese anni di pianificazioni e lavori. La prima tratta ad alta

velocità, inaugurata nel 1992, fu la Firenze - Roma. Nel 2005 la

capitale fu collegata dall'alta velocità pure a Napoli. Il 2008 fu

l'anno delle tratte Bologna - Milano e Napoli - Salerno. Nel

dicembre 2009 furono conclusi i percorsi tra Torino e Milano e tra

Bologna e Firenze. Negli anni la linea ad alta velocità è stata

estesa e tutt'ora si pianificano e realizzano nuove tratte.

L'avvento

di tale innovazione segnò l'inizio di una nuova era per i

trasporti, offrendo al Paese una ‘metropolitana nazionale' capace

di accorciare significativamente le distanze tra le principali città

italiane ed europee, risparmiando quantità considerevoli di CO2

rispetto ai viaggi in macchina o in aereo. Un passo tanto importante

richiedeva però stazioni adeguate, capaci di far fronte alle nuove

esigenze della modernità. Nei primi anni del XXI secolo, furono

imbanditi grandi concorsi internazionali per la realizzazione di

nuove grandi stazioni o per l'adeguamento di quelle esistenti. Tali

concorsi riscossero un certo successo, attirando progetti da parte di

architetti di fama internazionale, tra cui Zaha Hadid e Santiago

Calatrava.

Sin

dall'Ottocento, le stazioni ferroviarie hanno rappresentato una

preziosa occasione di sperimentazione architettonica, in quanto prive

di riferimenti nella tradizione edilizia passata. Si pensi alle

grandi stazioni ottocentesche di Parigi, come la Gare

du Nord,

un edificio a metà tra neogotico e neoclassico, così come la Gare

de l'Est.

Tra le grandi stazioni che hanno fatto storia in Italia si possono

citare Torino Porta Nuova, Milano Centrale e la vecchia Roma Termini,

smantellata a inizio anni Quaranta per essere sostituita dall'attuale

edificio di Mazzoni. Architetture eclettiche che uniscono e combinano

tra loro gli stili architettonici giungendo a forme inedite.

Sebbene

nel nuovo millennio la stazione non rappresenti più una tipologia

architettonica nuova, la progettazione di nuove stazioni ferroviarie

continua ad offrire un'opportunità per sperimentare soluzioni in

linea con le nuove tendenze dell'architettura contemporanea. Un

esempio significativo è rappresentato dai concorsi internazionali

per le stazioni dell'alta velocità imbanditi nei primi anni

Duemila, che hanno visto la presentazione di progetti caratterizzati

dai principi dell'architettura liquida.

Non a caso, questi progetti si sono aggiudicati le gare, dando vita a

opere che incarnano perfettamente l'estetica e la funzionalità

richieste dalla modernità.

Torino

Porta Susa

La

Stazione di Torino Porta Susa, inaugurata nel 1856 su progetto di

Carlo Promis, era originariamente un elegante edificio in stile

eclettico, progettato per servire la linea ferroviaria verso Milano.

Il fabbricato ottocentesco, tuttavia, si rivelò inadatto ad ospitare

le esigenze della nuova linea ad alta velocità, che richiedeva spazi

maggiori sia nell'area del fabbricato viaggiatori che in quella dei

binari. Per questa ragione, nel 2001 fu indetto uno dei primi grandi

concorsi internazionali per la progettazione delle nuove stazioni

destinate all'alta velocità. L'esigenza di una nuova grande

stazione in quel contesto urbano non si limitava alla questione degli

spazi ampliati, ma era motivata anche da altri fattori cruciali. In

primo luogo, vi era l'esigenza di garantire un accesso agevole non

solo da sud, verso Piazza XVII Dicembre e via Cernaia, prossime al

centro storico, ma anche da nord, un'area in rapido sviluppo. In

questa zona, nel 2001 fu inaugurato il nuovo Palazzo di Giustizia di

Torino, accanto ad un edificio noto come ‘grattacielo orizzontale',

una sede storica di uffici Telecom, ceduta alla provincia nel 1999.

Nella stessa area nel 2015 verrà inaugurato il Grattacielo Intesa

Sanpaolo, opera di Renzo Piano concepita come nuova sede dell'omonimo

gruppo bancario.

Un

altro elemento determinante fu la necessità di liberare un'ampia

area della città dai binari ferroviari, interrandoli per restituire

gli spazi soprastanti alla cittadinanza. Sin dall'introduzione

delle prime reti ferroviarie, fino alla fine del Novecento, la prassi

prevedeva la costruzione di binari in superficie, a prescindere che

ci si trovasse in area di campagna o in piena città, in una valle

montana o lungo la costa. La priorità era quella di rincorrere la

modernità rappresentata dal trasporto ferroviario, pur non curandosi

dell'impatto che tali infrastrutture avrebbero avuto sul paesaggio.

Fu adottato lo stesso approccio per la costruzione di nuove strade e

parcheggi nel Novecento. Negli ultimi decenni si è compreso che

questa direzione non sarebbe più stata sostenibile. Oggi, la

tendenza è quella opposta: interrare le infrastrutture dedicate ai

trasporti per restituire alla città gli spazi di superficie,

valorizzandoli per usi pubblici e migliorando la qualità della vita.

Interventi di questo genere rappresentano un'importante occasione

di riqualificazione urbana, proprio come è avvenuto a Torino con il

progetto della Spina Centrale, un piano urbanistico che si è posto

l'obiettivo di creare nuovi punti di centralità tramite il

recupero delle aree dismesse. Si è configurato come una sorta di

‘spina dorsale cittadina' costituita da un viale lungo 12 km e

diviso in quattro aree. La nuova stazione di Torino Porta Susa si

inserisce nell'ambito della Spina 2, che si estende lungo corso

Inghilterra, da corso Vittorio Emanuele II a piazza Statuto.

Fig. 1 - Vista panoramica sulla Spina 2

Fig. 1 - Vista panoramica sulla Spina 2

A sinistra: GRUPPO AREP, Stazione di Torino Porta Susa, 2008, Torino

a destra: RENZO PIANO, Grattacielo Intesa Sanpaolo, 2005, Torino. (©La Stampa)

Cortesia di Enrico Finocchiaro

Il

concorso del 2001 per la progettazione della stazione fu vinto dal

gruppo italo-francese AREP. I lavori furono avviati nel 2008 e la

stazione fu attivata a partire dal 2013. Il progetto richiese un

intervento complessivo di 79 milioni di euro, per una superficie

coperta utile pari a 47.500 mq che ospita sei binari. Si tratta di

una stazione di dimensioni medio-grandi, adeguata a una città che,

pur avendo consolidato la sua identità industriale negli anni del

boom economico, oggi ha pure una vocazione turistica in quanto città

d'arte, di storia, di cultura e di scienza. La posizione di Torino,

sul piano dei percorsi ferroviari, è decentrata rispetto all'asse

strategico Roma - Milano, ma ha la fortuna di porsi alle porte della

Francia, fungendo da passaggio obbligato per le connessioni

transalpine.

Il

progetto presentato dal gruppo AREP prevedeva un fabbricato

passeggeri ispirato ai passages

ottocenteschi, realizzato interamente in ferro e vetro. Da un punto

di vista geometrico, l'edificio è un semicilindro schiacciato, con

una particolarità: il punto di schiacciamento non si trova al

centro, come ci si attenderebbe secondo il principio di simmetria,

bensì in una posizione decentrata rispetto all'asse del

fabbricato, rendendolo asimmetrico e, di conseguenza, anticlassico.

Un ulteriore elemento di architettura liquida dell'edificio è

rappresentato dalla presenza del tema dello specchio. La superficie

vetrata della galleria, infatti, è riflettente, integrandosi con il

cielo e mutando aspetto in base alle condizioni atmosferiche e

all'orario del giorno. All'imbrunire, invece, la stazione diviene

una sorta di ‘lanterna' che illumina il paesaggio urbano

circostante, con cui si pone in costante dialogo.

Fig. 2 - GRUPPO AREP, Stazione di Torino Porta Susa, 2008, Torino

Fig. 2 - GRUPPO AREP, Stazione di Torino Porta Susa, 2008, Torino

sul fondo: RENZO PIANO, Grattacielo Intesa Sanpaolo, 2015, Torino

© e cortesia di Enrico Finocchiaro

I

binari sono interrati e decentrati rispetto al fabbricato

viaggiatori, che si presenta come una grande piazza coperta

irregolare. Gli spazi si articolano in terrazzamenti, passerelle,

rampe e percorsi non lineari che permettono uno sviluppo su più

livelli.

Fig. 3 - GRUPPO AREP, Stazione di Torino Porta Susa, 2008, Torino

Fig. 3 - GRUPPO AREP, Stazione di Torino Porta Susa, 2008, Torino

© e cortesia di Enrico Finocchiaro

La

stazione, inoltre, è progettata seguendo i principi di sostenibilità

ambientale. Le lastre di vetro della copertura, infatti, presentano

celle fotovoltaiche monocristalline che producono ogni anno 680.000

KWh, coprendo la maggior parte del fabbisogno energetico diurno

dell'edificio.

Nel 2013 Torino Porta Susa è stata insignita del Premio Solare

Europeo da Eurosolar e, nello stesso anno, ha ricevuto il

riconoscimento di ‘migliore stazione europea dell'anno' in

occasione dell'European

Rail Congress,

confermandosi un esempio virtuoso di architettura moderna,

sostenibile e innovativa.

Tra

i progetti presentati al concorso, quello del gruppo italo-francese

AREP non fu l'unico a distinguersi per le caratteristiche di

architettura liquida. Tra i progetti finalisti, quello di Turner &

Townsend Group era caratterizzato da una grande copertura

dall'andamento dissimmetrico, quello del gruppo Iaw proponeva

un'articolazione degli interni labirintica e vorticosa, e infine

quello di Lisandro Gambogi presentava un corpo di fabbrica sviluppato

longitudinalmente secondo un percorso a zig zag, non lineare.

Reggio

Emilia AV Mediopadana

Il

caso della stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana è molto diverso

rispetto a quello di Torino Porta Susa, a partire dal contesto di

ubicazione. Reggio Emilia, con i suoi 171.316 abitanti, è una città

di medie-piccole dimensioni. La nuova stazione dell'alta velocità,

inoltre, si trova a ben 4 Km dal centro abitato, in un'area

extraurbana adiacente all'Autostrada del Sole. Tale stazione,

infatti, non è progettata per servire la singola città, ma una

vasta area regionale che comprende le province di Reggio Emilia,

Parma, Modena e Mantova. Uno dei principali vantaggi che conduce

molti viaggiatori a preferire il treno all'aereo per gli

spostamenti tra le città italiane è costituito dalla comodità di

partire dal centro di una città per arrivare direttamente nel centro

di un'altra, evitando i lunghi trasferimenti verso gli aeroporti, i

tempi di attesa per l'imbarco di eventuali bagagli e i controlli di

sicurezza. La stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana, invece,

adotta una logica simile a quella degli aeroporti: situata fuori dal

centro urbano, compensa però questa caratteristica con il vantaggio

di servire un bacino territoriale molto più vasto.

Il

concorso, bandito nel 2008, fu vinto dall'architetto di fama

internazionale Santiago Calatrava, il cui progetto prevedeva la

realizzazione di una stazione dotata di due binari, oltre a quelli

centrali per i treni di passaggio. I lavori iniziarono nel 2010 e

furono completati in breve tempo, consentendo di inaugurare la

stazione nel 2013, con un costo complessivo di 79 milioni di euro.

L'edificio,

emblematico esempio di architettura liquida, è caratterizzato dalla

successione di portali in acciaio disposti in maniera irregolare e

asimmetrica, che generano un suggestivo andamento ondulatorio. Tra i

riferimenti che hanno influenzato questa soluzione architettonica

spiccano Casa

Batlò di

Antoni Gaudì a Barcellona e il Padiglione

Quadracci,

progettato dallo stesso Calatrava negli Stati Uniti. La stazione è

priva di una facciata propriamente intesa, come nel caso di Torino

Porta Susa; tuttavia, a differenza di quest'ultima, i binari sono

in superficie, data la collocazione extraurbana dell'opera.

Fig. 4 - SANTIAGO CALATRAVA, Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana

Fig. 4 - SANTIAGO CALATRAVA, Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana

2013, Reggio Emilia. (©Fanpage). Cortesia di Enrico Finocchiaro

La

presenza di Calatrava nella provincia di Reggio Emilia non era nuova.

L'architetto aveva già lasciato il suo segno nella zona con la

realizzazione di tre ponti, posti in successione lungo l'Autostrada

del Sole, diventati simboli architettonici della zona. Un altro

progetto di Calatrava nella stessa provincia, pur mai realizzato, è

quello per il nuovo casello autostradale di Reggio Emilia, che

ricorda la conformazione di un passaggio a livello misto ad un ponte.

Calatrava è infatti noto a livello internazionale per le sue

straordinarie opere nel campo della costruzione di ponti.

Fig. 5 - SANTIAGO CALATRAVA, Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana

Fig. 5 - SANTIAGO CALATRAVA, Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana

2013, Reggio Emilia, sul fondo:

SANTIAGO CALATRAVA, Ponte centrale, ponte sud e ponte nord sull'Autostrada A1

2007, Reggio Emilia, (©Luigi Paesano Photography). Cortesia di Enrico Finocchiaro

Firenze

Belfiore

Firenze

è la quarta città più turistica d'Italia, ma attualmente dispone

di una sola stazione dell'alta velocità: la storica stazione di

Santa Maria Novella. La sua posizione è molto comoda per i turisti,

che arrivano direttamente nel centro storico, ma risulta meno

funzionale per il traffico ferroviario essendo una stazione di testa.

È

utile a questo punto chiarire il concetto di stazione di testa e

stazione passante. Le stazioni possono essere classificate in due

tipologie principali, in base all'ubicazione del fabbricato

viaggiatori rispetto ai binari. Nelle stazioni di testa i binari

terminano con un respingitore posto alle soglie del fabbricato

viaggiatori. Per ripartire, dunque, i treni devono invertire la

marcia. Questo tipo di stazione era tipico delle grandi costruzioni

ferroviarie dell'Ottocento e del Novecento, come Roma Termini,

Torino Porta Nuova e la stessa Firenze Santa Maria Novella. Le

stazioni passanti, invece, permettono al treno di fermarsi e

ripartire senza dover invertire la marcia, rendendo il traffico

ferroviario più scorrevole e riducendo i tempi di viaggio. Per

questa ragione, la tendenza attuale è quella di progettare anche le

grandi stazioni seguendo questo modello. Firenze Belfiore sarà una

stazione di transito, ma situata in un'area della città meno

centrale rispetto a Santa Maria Novella.

A

differenza dei casi precedentemente esposti di Torino Porta Susa e

Reggio Emilia AV Mediopadana, il cantiere per la stazione di Firenze

Belfiore è stato vittima di vicende travagliate che si sono tradotte

in una dilatazione dei tempi ed un conseguente significativo aumento

dei costi. Il concorso fu bandito nel 2002, solo un anno dopo quello

di Torino, e vinto dal team

composto da Foster & Partners per l'architettura e Ove Arup &

Partners per l'ingegneria. Il cantiere fu aperto nel 2007 con

duecentocinquanta operai, ma fu presto interrotto a causa della crisi

industriale di Condotte, grande azienda di costruzioni, che ha

trascinato con sé le controllate, tra cui Nodavia, azienda

appaltatrice dell'opera. A questi problemi si aggiunsero polemiche

politiche e vicende giudiziarie.

Matteo Renzi, sindaco di Firenze dal 2009 al 2014, si dichiarò

contrario alla realizzazione dell'opera, dichiarando che era in

corso “una battaglia tra Firenze e le Ferrovie”.

I lavori ripresero, pur lentamente, nel 2021 con il sostegno del

nuovo sindaco Dario Nardella. Tutti questi ritardi hanno portato i

costi a lievitare fino a una stima attuale di 1,6 miliardi di euro,

mentre l'inaugurazione è prevista per il 2028. Di certo il

progetto dell'architetto britannico Foster è molto ambizioso e,

già in principio, stimava dei costi pari a 350 milioni di euro, una

cifra ben più alta rispetto a quella spesa per il progetto di

Calatrava a Reggio Emilia o per il progetto del gruppo AREP a Torino.

La stazione, con quattro binari per ben 48.700 mq di superficie

coperta utile, si presenterà come un enorme edificio dalle

caratteristiche liquide. Dai rendering

si evince che il fabbricato viaggiatori avrà la conformazione di un

grande semicilindro slanciato verso l'esterno alle estremità,

evocando delle vele triangolari. Quest'ultime lasceranno sotto di

sé un ampio spazio vuoto, come fosse una facciata invisibile, o

meglio inesistente, che segnerà una continuità con lo spazio

urbano. La struttura semicilindrica sarà composta da elementi di

copertura accostati tra loro come pezzi un puzzle irregolare e dalla

figura non comprensibile, creando un effetto visivo complesso e

dinamico.

Fig. 6 - NORMAN FOSTER & ARUP, Stazione di Firenze Belfiore

Fig. 6 - NORMAN FOSTER & ARUP, Stazione di Firenze Belfiore

da realizzare, Firenze, computer rendering

(©RFI). Cortesia di Enrico Finocchiaro

Gli

interni saranno organizzati su più livelli tramite terrazzamenti e

passerelle che collegheranno i piani superiori al piano binari,

situato sotto il livello stradale. Quest'ultimo beneficerà di

illuminazione naturale, perché sarà in asse con la stazione, a

differenza di Torino Porta Susa, dove i binari sono decentrati

rispetto al fabbricato viaggiatori.

Fig. 7 - NORMAN FOSTER & ARUP, Stazione di Firenze Belfiore

Fig. 7 - NORMAN FOSTER & ARUP, Stazione di Firenze Belfiore

da realizzare, Firenze, computer rendering. (©RFI)

Cortesia di Enrico Finocchiaro

La

stazione di Firenze Belfiore, così come quella di Torino Porta Susa,

è progettata come una grande piazza coperta, un'estensione dello

spazio urbano destinata a ospitare attività commerciali e di

ristorazione. Nel caso di Torino Porta Susa, tuttavia, la stragrande

maggioranza dei locali commerciali è rimasta vuota, aspetto che

suggerisce la necessità di un'attenta valutazione interna e di

un'attività di pianificazione da parte Ferrovie dello Stato.

Almeno nelle intenzioni, entrambe le stazioni vogliono svolgere il

ruolo di piazze coperte nel tessuto urbano. Non dobbiamo pensare

all'immaginario della piazza rinascimentale, lineare, dalla forma

geometrica ben connotata, simmetrica e proporzionata. Insomma, la

piazza de La

città ideale.

Le nuove grandi stazioni dell'alta velocità sono piazze

asimmetriche, irregolari, labirintiche, su più livelli,

sproporzionate nelle misure. Piazze liquide.

Napoli

Afragola

Afragola

è un comune di 61.432 abitanti situato a nord di Napoli. La città

partenopea già disponeva di una stazione per i treni ad alta

velocità, quella di Napoli Centrale, collocata vicino al centro

storico. La realizzazione di un'altra grande stazione dell'alta

velocità a pochi chilometri trova giustificazione nella stessa

logica che ha portato all'apertura di Reggio Emilia AV Mediopadana.

Napoli Afragola, infatti, non è una stazione destinata a servire una

singola città, ma un'intera area regionale, rispondendo alle

esigenze del vasto e densamente popolato territorio a nord di Napoli.

Il

concorso per la stazione di Napoli Afragola fu bandito nel 2003 e

vinto dal progetto dell'architetta internazionale Zaha Hadid. I

lavori furono avviati nel 2015 e si conclusero nel 2017, con un costo

complessivo pari a 80 milioni di euro, in linea con le spese

sostenute per le stazioni di Torino Porta Susa e Reggio Emilia AV

Mediopadana.

Al

concorso furono presentati diversi progetti che incarnavano i

principi dell'architettura liquida. Il progetto di Pica Ciamarra,

ad esempio, prevedeva una grande cupola emisferica ribassata, dalle

dimensioni imponenti e sproporzionate, molto distante dal prototipo

della cupola classica. Quello di Peter Eisenman si distingueva per la

complessità delle forme irregolari, simili ad un mostro che avrebbe

inglobato al suo interno i vani della stazione. Alberto Figuera,

invece, propose una successione di archi di altezze e dimensioni

diverse, accostati senza seguire principi di simmetria o regolarità.

Il progetto che ebbe la meglio, tuttavia, fu quello di Zaha Hadid,

una delle figure di spicco dell'architettura liquida, i cui

principi sono perfettamente esemplificati nella stazione di Napoli

Afragola. L'edificio si distingue per le forme irregolari e

asimmetriche, le pareti inclinate, la dissoluzione della finestra,

l'assenza di una facciata propriamente intesa. Questi aspetti

incarnano perfettamente l'estetica fluida e dinamica

dell'architettura liquida.

Fig. 8 - ZAHA HADID, Stazione di Napoli Afragola, 2017, Afragola (NA)

Fig. 8 - ZAHA HADID, Stazione di Napoli Afragola, 2017, Afragola (NA)

(©Fabrizio Pivari). Cortesia di Enrico Finocchiaro

Un

altro aspetto rilevante è che Napoli Afragola è una stazione a

ponte. Tale configurazione consente ai binari di passare al centro

della struttura, mentre il fabbricato viaggiatori si sviluppa sopra

di essi, con accesso da entrambe le aree circostanti. La scelta di

realizzare una stazione di questo tipo nasce dall'esigenza pratica

di allargare la passerella, facendola diventare il nucleo del nuovo

parco naturalistico-tecnologico.

È dunque da inquadrare in un progetto più ampio di riqualificazione

del territorio, ma ha anche un valore altamente simbolico.

Fig. 9 - ZAHA HADID, Stazione di Napoli Afragola, 2017, Afragola (NA)

Fig. 9 - ZAHA HADID, Stazione di Napoli Afragola, 2017, Afragola (NA)

(©Webuild). Cortesia di Enrico Finocchiaro

Il

ponte è un elemento architettonico che, per sua natura, richiede un

certo equilibrio statico per garantire funzionalità e sicurezza.

Tuttavia, il ponte rappresentato dalla stazione di Napoli Afragola

rompe gli schemi tradizionali: è asimmetrico, irregolare, privo di

simmetria.

Anche

la stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana presenta caratteristiche

simili. Qui, i portali in acciaio che compongono la struttura creano

un ponte - non abitabile - che sovrasta i binari. Pure in questo caso

il risultato è un ponte irregolare e privo di equilibrio.

L'idea del

ponte porta con sé un significato simbolico profondo. Esso è

l'espressione di una società in continua trasformazione,

perennemente ‘di passaggio', e un mondo sempre più

interconnesso. È un elemento di transizione che permette di superare

le distanze e al contempo dividere e connettere. Questo simbolismo

rende le stazioni a ponte non solo infrastrutture funzionali, ma

anche potenti metafore della modernità.

Il

logo: l'essenza di un brand

L'interconnessione

e la velocità sono concetti che stanno alla base dell'immagine che

una compagnia ferroviaria intende trasmettere. Nel mondo dei

trasporti si va alla costante ricerca di spostamenti sempre più

rapidi, capaci di ridurre le distanze fisiche e simboliche. Quest'

aspirazione all'efficienza e alla modernità si riflette non solo

nelle prestazioni tecniche, ma anche nell'identità visiva di

un'azienda che opera nell'ambito dei trasporti, in particolare

attraverso il logo. Quest'ultimo non è solo un elemento che

garantisce riconoscibilità al brand,

ma ne deve anche comunicare i principi e i valori.

Attraverso le forme, i colori e il design, il logo deve evocare

modernità, affidabilità e innovazione, trasmettendo al tempo stesso

il dinamismo e la velocità che caratterizzano il settore

ferroviario.

Il

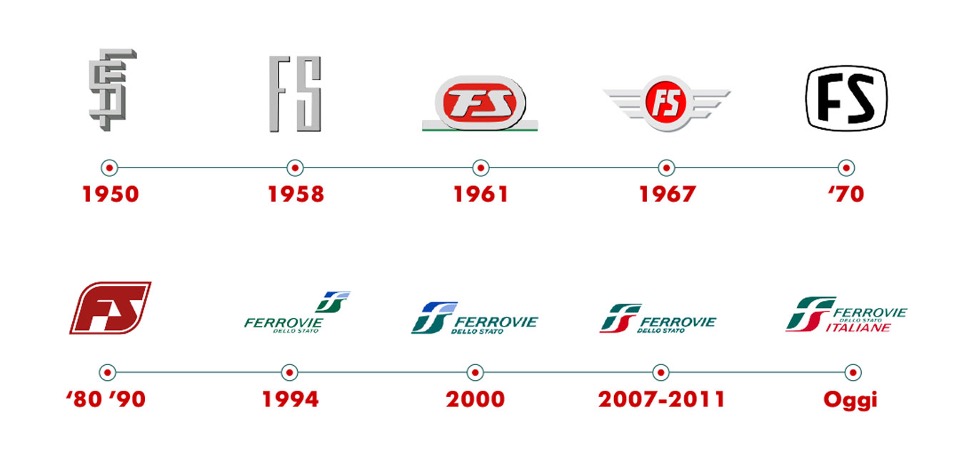

logo di Ferrovie dello Stato (FS) ha subito numerosi cambiamenti nel

corso degli anni, adattandosi ai tempi e rispecchiando le

trasformazioni dell'azienda. Il primo logo, introdotto nel 1950,

era composto da una F e una S dal font

molto squadrato e spigoloso, intersecate tra loro. Questa scelta

rispecchiava bene un'epoca in cui le forme rigide e geometricamente

articolate erano sinonimo di solidità, ma appariva statica rispetto

ai valori di dinamicità che l'azienda avrebbe successivamente

abbracciato. A partire dal 1958 le due lettere furono separate,

divenendo indipendenti, pur conservando uno stile rigido e

geometrico. Questo logo, tuttavia, ebbe vita breve, infatti nel 1961

venne introdotto un nuovo un design

dalle forme più morbide e inclinate, in cui le lettere vennero

racchiuse all'interno di un quadrante di forma ovale e con sfondo

rosso. Questa versione rappresentò un primo passo verso un'immagine

più dinamica. Il quadrante fu mantenuto nel logo introdotto nel

1967, pur assumendo una forma rotonda, e fu attraversato da tre linee

grigie, simboleggianti la rete ferroviaria. Durante gli anni '70 il

design

assume forme più stilizzate, con un font

arrotondato e un aspetto complessivamente più armonioso. Tra gli

anni '80 e '90 si proseguì rispettando questa tendenza. La F e

la S, che adesso si toccano, vennero rese oblique inclinandole verso

destra, contribuendo a rendere un'idea di slancio e velocità.

Il

logo di Ferrovie dello Stato tutt'oggi utilizzato fu introdotto nel

1994, inizialmente subordinato alla scritta “Ferrovie dello Stato”

e con forme leggermente più squadrate. Inizialmente furono scelti

come colori il verde, il blu e l'azzurro, l'accostamento del

verde e del rosso, che evoca il tricolore italiano, fu introdotto a

partire dal 2007.

Fig. 10 - Evoluzione del logo di Ferrovie dello Stato

Fig. 10 - Evoluzione del logo di Ferrovie dello Stato

(©Ferrovie dello Stato Italiane). Cortesia di Enrico Finocchiaro

L'attuale

logo è il risultato di un processo evolutivo il cui risultato è un

design

dinamico e moderno. Le forme che lo compongono sono affiancate tra

loro ma senza toccarsi, separate ma al contempo interdipendenti,

formando una grande S che contiene al suo interno una F. Questa

configurazione sembra richiamare pure una T e una I, evocando il nome

di Trenitalia, il brand

dedicato al trasporto passeggeri. È un logo efficace, capace di

comunicare dinamismo, velocità e modernità attraverso

l'accostamento di forme apparentemente irregolari, non ben

definite, che non si toccano ma assumono un significato soltanto se

considerate insieme. Un po' come le monadi che compongono diversi

edifici di architettura liquida: forme geometriche complesse,

apparentemente disgiunte e difficili da inquadrare, ma che,

attraverso un rapporto di interdipendenza, si combinano per dar vita

ad architetture liquide.

Bauman

e la velocità nella modernità liquida

Il

tema della velocità non riguarda solo i trasporti ferroviari, ma

rappresenta anche un concetto centrale della modernità liquida

teorizzata da Zygmunt Bauman nell'omonimo saggio pubblicato nel

1999. La velocità, secondo Bauman, è uno degli elementi distintivi

del mondo liquido-moderno, in cui i cambiamenti sociali, culturali ed

economici avvengono a un ritmo sempre più rapido, con un impatto

profondo sulle relazioni sociali, sulla politica, sull'economia e

sulla vita quotidiana.

L'accelerazione

del cambiamento diventa così l'emblema di un presente in continuo

divenire, che corre più veloce di noi, determinando una sensazione

di instabilità e incertezza.

Un

esempio della rapidità dei cambiamenti a cui è soggetta la

contemporaneità è rappresentato dai progressi compiuti nell'ambito

delle tecnologie negli ultimi vent'anni. In poco tempo siamo

passati dal telefono cellulare con i tasti allo smartphone

che ci permette non solo di comunicare, ma anche di effettuare

acquisti e azioni bancarie, archiviare dati e documenti, accedere a

un numero illimitato di informazioni etc. I computer non sono più

ingombranti e necessariamente fissi, ma possono essere leggeri e

maneggevoli, dei dispositivi mobili da portare con sé a lezione per

prendere appunti, in treno e dovunque si desideri per studiare,

lavorare, vedere un film, informarsi. Persino l'orologio non è più

necessariamente quello con le lancette, ma può essere un mezzo

tecnologico che consente di connettersi al web, chiamare e ricevere

chiamate, ricevere e mandare messaggi etc.

Questi

strumenti hanno rivoluzionato profondamente la nostra quotidianità.

Uno dei risvolti più attuali della velocità di cambiamento nella

contemporaneità è costituito dall'intelligenza artificiale,

innovazione che, se sfruttata con responsabilità, può dare

molteplici vantaggi, ma che allo stesso tempo preoccupa non poco. A

livello europeo e nelle singole nazioni, Italia compresa, sono stati

istituiti comitati per l'IA, al fine di controllare questa

evoluzione con cautela, onde evitare che l'intelligenza artificiale

sfugga al controllo umano con una serie di pericolose conseguenze. La

velocità, dunque, è difficile da controllare e ha un impatto

significativo sulla politica e sull'economia.

Vi

sono, inoltre, degli impatti sul piano dei rapporti personali. Un

mondo sempre più veloce implica un'obsolescenza programmata dei

rapporti, che conduce ad un'erosione dei legami sociali. Non c'è

più tempo per creare rapporti profondi e, soprattutto, duraturi,

così si ricorre a relazioni superficiali, veloci, ‘usa e getta',

in un mondo in cui tutto è temporaneo e sostituibile.

Un

altro aspetto centrale evidenziato da Bauman nel suo saggio Modernità

liquida

è la stretta connessione tra il tema della velocità e il potere.

Nella modernità leggera, come lui stesso la definisce, il dominio è

esercitato da chi è in grado di agire e spostarsi più rapidamente,

motivo per cui la velocità è divenuta un elemento cruciale di

stratificazione sociale e gerarchia di dominio.

Chi può permettersi di essere veloce, sia nei movimenti che nelle

decisioni, detiene il potere.

Allo

stesso tempo Bauman sottolinea come la velocità sia anche un

elemento di salvezza. Non rimanere indietro è una necessità per chi

vive nella modernità liquida: per sopravvivere occorre rimanere al

passo con i cambiamenti. Tuttavia, l'autore ci ricorda che la

velocità non favorisce il pensiero.

Quest'ultimo, infatti, implica la necessità di una riflessione

profonda, un dialogo, una comprensione che richiedono tempo, un bene

raro in un'epoca dominata dall'immediatezza.

La

velocità, dunque, è un tema fondamentale della modernità liquida,

trovando una delle sue espressioni nell'alta velocità ferroviaria.

Alla luce di ciò, l'architettura liquida si configura come la

rappresentazione più adeguata dei valori di velocità, efficienza e

dinamismo. Non si limita a soddisfare esigenze meramente funzionali,

ma si fa portatrice dei significati simbolici.

NOTE

BIBLIOGRAFIA

AIREY

2014

BAUMAN 2011

Zygmunt

BAUMAN, Modernità

Liquida,

Roma e Bari, Editori Laterza, 2011.

CAPUTO

2015

COLONNA

2014

Stefano

COLONNA, La

dialettica classico/anticlassico tra Argan, Zevi e Novak per una

definizione critico-estetica di "Architettura Liquida",

in "BTA - Bollettino Telematico dell'Arte, 16 Giugno 2014, n.

715.

COLONNA

2016

Stefano

COLONNA, Per

uno Statuto di Architettura e Museologia liquida,

in "Lettera Orvietana", a. XVII, N. 43-44-45-46-47,

dicembre 2016.

DE

ROSSI 2008

FERRARINI

2007

Alessia

FERRARINI., La

stazione del XXI Secolo,

Milano, Electa Editrice, 2007.

GERLINI,

MORI, PAIELLA 2017

Massimo

GERLINI, Paolo MORI, Raffaele PAIELLA, Architettura

e progetti delle stazioni italiane… dall'Ottocento all'Alta

Velocità,

Roma 2017.

IL

NODO URBANO 2003

Il

nodo urbano. Il concorso della nuova stazione di Torino Porta Susa,

Milano, l'Arca, 2003.

JODIDO

2009

Philip

JODIDO, Reggio

Emilia Bridges,

in Santiago

Calatrava - Complete Works 1979-2009,

Köln, Taschen, 2009.

NUZZO

2008

Valeria

NUZZO, La

stazione ferroviaria verso l'alta velocità,

Roma 2008.

WHEELMER,

MEYERSON 2024

Alina

WHEELMER, Rob MEYERSON, Designing

Brand Identity,

Hoboken, Wiley, 2024.

Vedi anche nel BTA:

USCITE DI ARCHITETTURA LIQUIDA

|