|

Nel

panorama architettonico contemporaneo, emerge con forza una

riflessione fondamentale che colloca il pensiero non come semplice

strumento, ma come vero e proprio nucleo generativo delle forme.

Questa centralità del pensiero rappresenta un cambio di paradigma

sostanziale: l'ideazione architettonica diventa un atto filosofico

prima ancora che tecnico. Se da un lato i principi progettuali

rispondono a leggi universalmente condivise - proporzioni

matematiche, rapporti spaziali, principi strutturali - dall'altro

ogni opera architettonica riesce a trascendere questi vincoli comuni

per manifestare un'impronta distintiva e profondamente personale.

La

riflessione di Del Giudice coglie con straordinaria lucidità questa

tensione dialettica quando afferma che «i

principi sono gli stessi per tutti, spesso anche le dimensioni e i

rapporti tra le dimensioni, eppure ognuno ha un carattere suo, un

difetto suo, perfino una sua voce» .

In questa osservazione si nasconde una verità fondamentale della

creazione architettonica: la standardizzazione dei principi non

conduce a un'omologazione delle espressioni. Al contrario, è proprio

all'interno di questo sistema apparentemente vincolante di regole e

misure che emerge con maggiore forza l'individualità creativa.

Questa

osservazione va ben oltre il semplice riconoscimento dell'esistenza

di canoni condivisi. Essa illumina quello che potremmo definire il

paradosso essenziale dell'architettura contemporanea: l'originalità

si manifesta non nell'assenza di regole, ma nella loro

interpretazione personale. È un fenomeno comparabile a quanto

avviene nel linguaggio, dove tutti utilizziamo le stesse parole e

regole grammaticali, eppure ciascuno possiede un'espressione

inconfondibile. L'architetto non inventa necessariamente nuove leggi

formali, ma le declina secondo una sensibilità unica, filtrando

principi oggettivi attraverso la lente della propria soggettività.

Questa

interazione tra universale e particolare si traduce in una tensione

creativa che costituisce l'essenza stessa del progetto architettonico

contemporaneo. Ogni linea tracciata, ogni volume definito, ogni

apertura dimensionata diventa così non solo risposta a requisiti

funzionali, ma espressione tangibile di una visione personale del

mondo. Il paradosso creativo dell'architettura risiede proprio in

questa capacità di far emergere l'unicità dall'apparente

uniformità, di trasformare principi astratti e condivisi in

manifestazioni concrete e irripetibili dello spazio costruito.

Il

ruolo del pensiero nel processo progettuale trascende radicalmente la

semplice funzione di guida decisionale per assumere la valenza di

autentica forza plasmatrice dello spazio. Questa trasformazione

epistemologica risiede nel superamento della tradizionale dicotomia

tra teoria e prassi, tra concezione e realizzazione. Il pensiero

architettonico non agisce più come mero preliminare all'atto

costruttivo, ma diventa esso stesso atto generativo che modella

direttamente la materia attraverso un processo di continua traduzione

dal concettuale al fisico.

Le

riflessioni dell'architetto, lungi dal rimanere confinate

nell'astratta dimensione teorica, acquisiscono materialità

attraverso un sofisticato vocabolario espressivo fatto di linee,

superfici, volumi e dimensioni. Questo vocabolario formale non

costituisce un semplice strumento di rappresentazione, ma un vero e

proprio linguaggio generativo che trasforma lo spazio architettonico

in una narrazione tridimensionale, in un racconto che si dispiega

nell'esperienza fisica dell'abitare. L'architettura diventa così una

forma di storytelling spaziale, una narrazione che si articola non

attraverso parole, ma attraverso sequenze di spazi, transizioni

luministiche, gerarchie volumetriche.

Del

Giudice coglie con straordinaria acutezza questa dimensione narrativa

quando afferma che «le

impressioni, generate dai media, non sono pezzoni o immagini o

pensieri, ma storie perfettamente realizzate, finite come un lavoro

finito, che nascono da quello che vedo e muoiono quando smetto di

vederlo» .

Questa osservazione, se trasferita al contesto architettonico, rivela

come l'esperienza dello spazio costruito trascenda la semplice

percezione visiva per configurarsi come complessa narrazione

multisensoriale. Ogni progetto architettonico racchiude una storia

completa, un sistema autonomo di significati che si attiva

nell'interazione con il fruitore.

La

riflessione di Del Giudice ci conduce a una comprensione più

profonda: le immagini architettoniche non possono essere interpretate

come semplici riflessi mimetici della realtà. Esse costituiscono

piuttosto costruzioni complesse, elaborazioni sintetiche che

trasformano l'esperienza percettiva in racconto spaziale strutturato.

L'immagine architettonica non riproduce il mondo ma lo reinterpreta,

organizzandolo secondo principi formali che nascono dall'intersezione

tra oggettività funzionale e soggettività espressiva.

Si

instaura così un dialogo continuo, quasi una danza, tra la visione

mentale dell'architetto e la realizzazione fisica dell'opera. Questo

dialogo non si esaurisce nella fase progettuale ma prosegue

nell'esperienza quotidiana dello spazio costruito, dove ogni fruitore

diventa co-autore di nuove interpretazioni e significati. La

materializzazione del pensiero architettonico si configura quindi

come processo aperto, come campo di possibilità interpretative che,

pur radicato nella fisicità della costruzione, mantiene viva la

dimensione concettuale che l'ha generato, in un circolo virtuoso tra

ideazione e percezione.

In

un'epoca profondamente saturata di stimoli digitali e mediatici,

l'architettura contemporanea non opera più in isolamento

contemplativo, ma si trova necessariamente immersa in un flusso

incessante e multidirezionale di immagini, riferimenti e narrazioni

che permeano e influenzano radicalmente il processo creativo. Questa

condizione di immersione mediatica non rappresenta un semplice

contesto esterno al fatto architettonico, ma ne costituisce ormai un

elemento intrinseco e fondativo, trasformando sia i processi

progettuali che gli esiti formali. L'architetto contemporaneo si

trova così a operare all'interno di un ecosistema informativo che

simultaneamente condiziona e potenzia la sua capacità immaginativa,

in un complesso gioco di influenze reciproche tra realtà costruita e

universo mediatico. (Fig.

1)

Fig. 1 - SALVATORE RUGINO, Abbandoned and dizzyng space, 2023

Fig. 1 - SALVATORE RUGINO, Abbandoned and dizzyng space, 2023

Foto © cortesia Salvatore Rugino

La

concezione stessa dello spazio architettonico subisce una metamorfosi

paradigmatica, evolvendo verso una complessa intersezione tra

dimensione materiale e immateriale. I tradizionali confini ontologici

tra tangibile e intangibile, tra fisico e virtuale, tra costruito e

immaginato diventano progressivamente più porosi, generando una

nuova condizione ibrida in cui l'architettura non può più essere

compresa esclusivamente attraverso le sue qualità fisico-materiali.

Emerge una spazialità aumentata, in cui le proprietà concrete della

costruzione si integrano e si arricchiscono di dimensioni percettive,

simboliche e narrative che trascendono la mera presenza fisica. Lo

spazio architettonico diventa così interfaccia tra mondi, punto di

contatto e di scambio tra realtà diverse che si compenetrano e si

definiscono reciprocamente.

Del

Giudice, con straordinaria acutezza intellettuale, coglie la

radicalità di questa trasformazione quando scrive: «Come

le cose ormai cominciano ad essere non-cose ...» .

In questa affermazione apparentemente enigmatica si nasconde una

profonda verità sul destino degli oggetti nell'era digitale. Non si

tratta semplicemente di un'osservazione sulla virtualizzazione del

mondo, ma di una riflessione ontologica sulla progressiva

dissoluzione della tradizionale solidità materiale. Gli oggetti –

e con essi gli edifici – sembrano attraversare un processo di

sostanziale dematerializzazione, non nel senso di una loro scomparsa

fisica, ma di una radicale trasformazione del loro statuto

esistenziale.

Questa

metamorfosi ontologica implica che gli oggetti architettonici, pur

mantenendo la loro presenza fisica, perdono progressivamente la loro

univocità e stabilità per diventare entità fluide in costante

trasformazione. L'architettura si allontana così dalla sua

tradizionale condizione di presenza monolitica e immutabile per

assumere una dimensione processuale, diventando campo di forze e di

relazioni piuttosto che oggetto definito. In questa nuova condizione,

la solidità rassicurante dell'edificio come fatto compiuto e

definito cede il passo a una concezione più dinamica e aperta dello

spazio costruito come sistema di possibilità in continua evoluzione,

come entità che esiste simultaneamente in una molteplicità di stati

e dimensioni.

Questa

visione dell'architettura come "non-cosa" apre

interrogativi fondamentali sulla natura stessa del progetto

contemporaneo: se gli edifici non sono più semplicemente "cose"

ma entità ibride in costante metamorfosi, quali diventano i

parametri per la loro concezione, valutazione e fruizione? Come si

ridefinisce il rapporto tra permanenza e cambiamento, tra materialità

e significato, tra oggettività e soggettività nell'esperienza

architettonica? Sono questioni che trascendono l'ambito disciplinare

per toccare la dimensione filosofica dell'abitare contemporaneo, in

un mondo in cui la distinzione tra reale e virtuale appare sempre più

come un retaggio di categorizzazioni ormai inadeguate a comprendere

la complessità del presente.

Jean

Baudrillard, acuto osservatore della condizione postmoderna, offre

una chiave interpretativa straordinariamente profonda per comprendere

la trasformazione del regime visivo contemporaneo quando afferma che

la maggior parte delle immagini contemporanee, prodotte in varie

forme come la pittura, le arti visive, gli audiovisivi, le immagini

di sintesi, sono letteralmente immagini in cui non c'è nulla da

vedere, immagini senza traccia, senza ombra, senza conseguenze.

Questa affermazione non rappresenta semplicemente una critica

all'inflazione visiva della nostra epoca, ma identifica una mutazione

ontologica fondamentale: l'emancipazione dell'immagine dal suo

tradizionale ruolo referenziale verso una condizione di

autoreferenzialità assoluta.

L'analisi

baudrillardiana illumina il paradosso centrale dell'ipervisibilità

contemporanea: più le immagini proliferano e si moltiplicano, più

si svuotano di contenuto sostanziale. L'immagine diventa simulacro,

copia senza originale, rappresentazione che non rimanda più ad

alcuna realtà sottostante ma solo ad altre rappresentazioni, in un

gioco infinito di rimandi che dissolve ogni ancoraggio al reale.

Questa condizione di simulazione generalizzata comporta la scomparsa

della profondità semantica: le immagini perdono la loro "ombra",

quella dimensione di alterità e significato che trascende la pura

superficie visiva.

Trasponendo

questa riflessione al campo architettonico, emergono implicazioni

rivoluzionarie che ridefiniscono radicalmente lo statuto della

disciplina. L'architettura contemporanea sembra infatti subire un

progressivo e inesorabile allontanamento dalla dialettica

tradizionale tra forma e funzione – dialettica che ha costituito

per secoli il paradigma fondamentale della progettazione – per

orientarsi verso una concezione più astratta e concettuale dello

spazio. Gli edifici non si presentano più primariamente come

soluzioni a problemi funzionali, ma come proposizioni teoriche, come

interrogazioni sulla natura stessa dell'abitare e del costruire.

In

questo nuovo paradigma, l'architettura si emancipa dalla sua

tradizionale subordinazione alla triade vitruviana di utilitas,

firmitas e venustas

per elevarsi al rango di vera e propria indagine filosofica.

L'edificio non è più semplicemente un contenitore di attività o

un'espressione estetica, ma diventa un dispositivo critico che

interroga le leggi fondamentali della costruzione, della percezione e

dell'esperienza spaziale. La forma architettonica non deriva più da

requisiti esterni (funzionali, strutturali, contestuali) ma si genera

attraverso processi autonomi di elaborazione concettuale che

rispondono a logiche interne al discorso disciplinare.

Questa

svolta concettuale comporta una sostanziale ridefinizione del

rapporto tra architettura e realtà. Se l'immagine contemporanea,

come sostiene Baudrillard, è priva di conseguenze, anche

l'architettura sembra talvolta liberarsi dal vincolo di

responsabilità nei confronti del contesto sociale, economico e

ambientale in cui si inserisce. Il rischio implicito in questa

emancipazione è che l'architettura, nel suo elevarsi a pura

speculazione teorica, possa diventare anch'essa un'immagine "senza

conseguenze", un simulacro autoreferenziale che circola nel

sistema mediatico senza produrre effetti tangibili sulla realtà

dell'abitare.

D'altra

parte, proprio questa apparente liberazione dai vincoli referenziali

può paradossalmente restituire all'architettura una rinnovata

capacità critica. Elevandosi al di sopra delle contingenze

funzionali, l'architettura contemporanea può assumere il ruolo di

laboratorio concettuale dove sperimentare nuove modalità di

relazione tra uomo e ambiente, dove immaginare configurazioni

spaziali che non si limitino a rispondere a esigenze immediate ma che

possano anticipare forme future dell'abitare. In questo senso, la

riflessione di Baudrillard, apparentemente apocalittica nella sua

diagnosi della società dell'immagine, può rivelarsi

sorprendentemente feconda nell'aprire nuovi orizzonti di significato

per la pratica architettonica contemporanea.

L'opera

di Peter Eisenman si erge come manifestazione paradigmatica della

tensione dialettica tra concretezza materiale e astrazione

concettuale che caratterizza l'architettura contemporanea più

avanzata. La sua ricerca progettuale non si colloca semplicemente

all'interno della tradizione disciplinare, ma si sviluppa in un

territorio deliberatamente ibrido e liminale, situato nella zona di

confine tra realtà fisica e virtualità teoretica. Questo

posizionamento strategico trasforma l'atto progettuale da processo

risolutivo a indagine speculativa sui fondamenti stessi del

linguaggio architettonico.

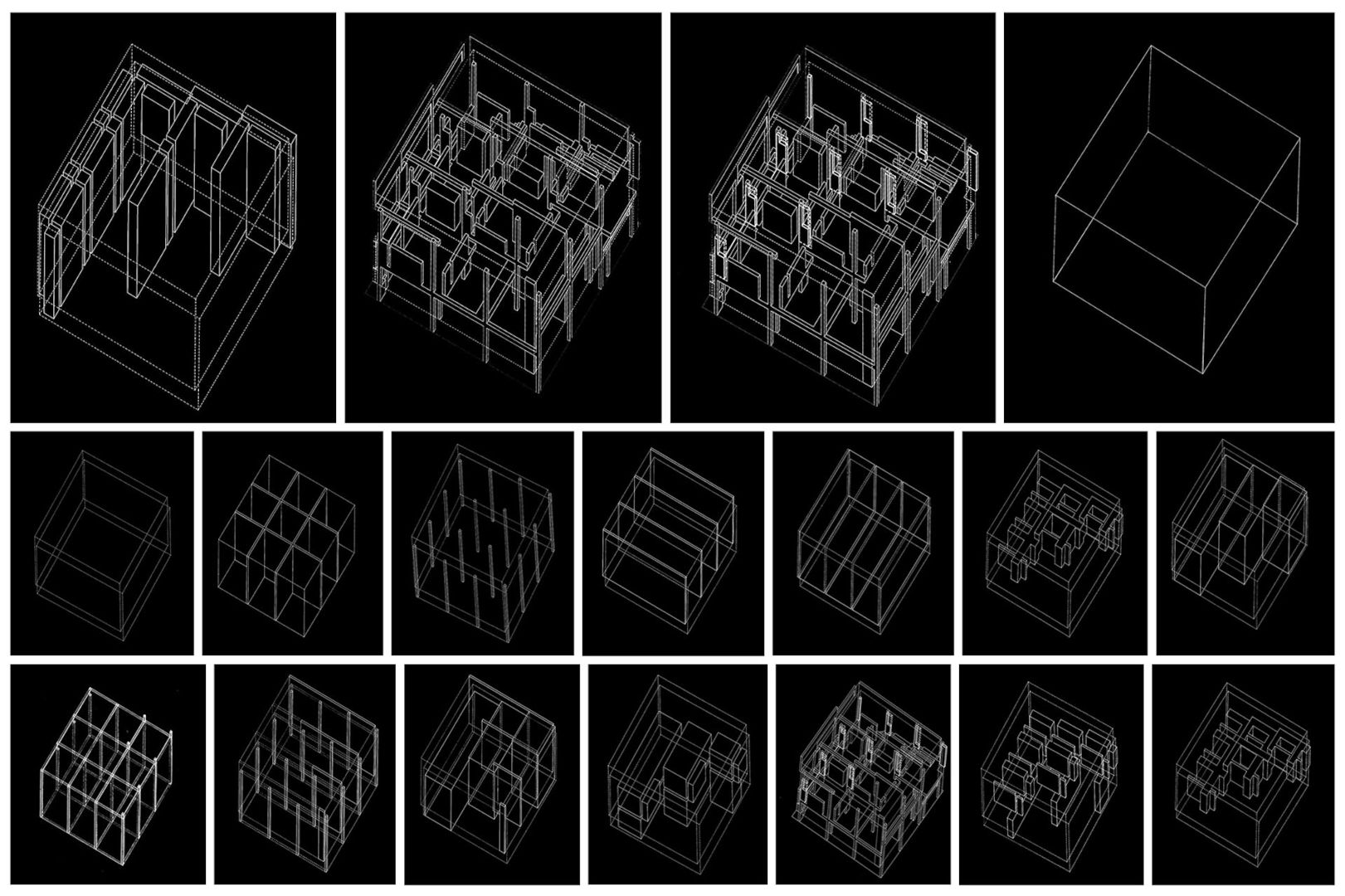

La

House II in Vermont rappresenta l'incarnazione più eloquente di

questo approccio sperimentale. In questo progetto seminale, lo spazio

non emerge come risposta a requisiti funzionali o espressione di

intuizioni formali, ma viene generato attraverso un rigoroso processo

diagrammatico che rende visibile e tangibile l'apparato concettuale

sottostante. L'edificio si configura come trascrizione

tridimensionale di una sequenza sistematica di operazioni geometriche

– rotazioni, slittamenti, duplicazioni, sovrapposizioni – che

trascendono deliberatamente ogni subordinazione alla logica

funzionalista per affermare l'autonomia del processo compositivo.

Attraverso

questa metodologia analitica, l'architettura di Eisenman si trasforma

in una sofisticata indagine meta-progettuale che interroga i principi

basilari della composizione architettonica. La casa cessa di essere

concepita primariamente come rifugio o come macchina per l'abitare,

per diventare documentazione tridimensionale di un processo

intellettuale, registrazione materiale di un percorso concettuale.

Ogni elemento costruttivo – pareti, colonne, scale – viene

privato della sua connotazione funzionale per essere reinterpretato

come segno all'interno di un sistema sintattico complesso. (Fig. 2)

Fig. 2 – PETER EISENMAN, House II, 1970

Fig. 2 – PETER EISENMAN, House II, 1970

(da www.eisenmanarchitects.com/House-II-1970). Foto cortesia Salvatore Rugino

L'architettura

diventa così scrittura spaziale, testimonianza tangibile della

dialettica incessante tra la concretezza della realtà costruita e

l'astrazione del concetto generativo.

Questa

nuova sensibilità architettonica, che colloca il dubbio metodologico

e l'inquietudine teorica al centro stesso della prassi progettuale,

non rimane confinata al lavoro isolato di Eisenman ma trova una

sintesi illuminante e sistematica nel pensiero critico di Rafael

Moneo. Nella sua fondamentale analisi delle teorie di otto architetti

contemporanei apparentemente distanti tra loro – da Rossi a Gehry,

da Venturi a Koolhaas – Moneo riesce a identificare un filo

conduttore sorprendente: la comune ricerca di possibilità

alternative alle formule consolidate, l'insoddisfazione condivisa

verso i paradigmi ereditati e il conseguente sforzo di articolare

nuovi approcci alla progettazione.

L'affermazione

di Jean Nouvel, citata da Moneo, cristallizza questa posizione con

straordinaria lucidità: «il problema è

poter articolare ogni progetto in base a un concetto o ad un'idea

preliminare, seguendo una strategia molto particolare, il cui

obiettivo deve essere quello di porre in sinergia – oppure, in

alcuni casi, in contraddizione – percezioni che poi intrecceranno

una relazione tra loro e porteranno alla definizione di un luogo

sconosciuto» .

In questa formulazione programmatica si condensa l'essenza

dell'approccio contemporaneo: ogni intervento architettonico non è

più l'applicazione di principi predefiniti ma l'elaborazione di una

strategia progettuale specifica, di un dispositivo concettuale capace

di orchestrare relazioni inedite tra elementi eterogenei.

Questa

prospettiva rivela come l'architettura contemporanea più avanzata

sfugga sistematicamente alle categorizzazioni tradizionali –

funzionalismo, formalismo, storicismo, tecnicismo – per

configurarsi come processo dinamico e aperto di negoziazione tra

concetti, percezioni e spazialità. L'atto progettuale non mira più

alla soluzione ottimale di un problema dato ma alla creazione di un

"luogo sconosciuto", di una configurazione spaziale che non

preesiste al progetto ma che emerge progressivamente attraverso

l'articolazione di relazioni impreviste tra elementi concettuali e

percettivi. Il progetto diventa così un dispositivo euristico, uno

strumento di esplorazione che non applica conoscenze prestabilite ma

produce nuove forme di sapere spaziale.

La

convergenza tra la pratica diagrammatica di Eisenman e la riflessione

teorica di Moneo rivela una trasformazione epistemologica

fondamentale: l'architettura non è più concepita come disciplina

normativa che applica principi stabili, ma come campo di

sperimentazione in cui ogni intervento ridefinisce le regole del

gioco, riarticolando continuamente i fondamenti stessi della pratica

progettuale. Questa condizione di permanente inquietudine

metodologica, lungi dal rappresentare un limite, costituisce la forza

propulsiva dell'architettura contemporanea, la sua capacità di

rinnovarsi continuamente attraverso il dubbio e l'interrogazione

critica.

L'architettura

contemporanea si distingue per un approccio caratterizzato da una

fluidità radicale e sistematica, che trascende la semplice

flessibilità metodologica per diventare principio ontologico

fondante. In questo nuovo paradigma, le distinzioni convenzionali che

hanno strutturato il pensiero architettonico tradizionale – le

polarità tra reale e virtuale, tra forma compiuta e concetto

generativo, tra materialità costruttiva e narrazione spaziale –

subiscono un processo di progressiva dissoluzione. Non si tratta di

semplici ibridazioni o contaminazioni tra categorie distinte, ma di

una autentica ridefinizione dei confini ontologici che trasforma

profondamente la natura stessa dell'oggetto architettonico e del

processo che lo genera.

Federico

Soriano, con straordinaria capacità di sintesi, coglie l'essenza di

questa metamorfosi paradigmatica quando definisce l'architettura

contemporanea come «senza scala, forma,

peso, pianta, dettaglio» .

Questa formulazione, nella sua apparente negatività, non costituisce

affatto una negazione nichilista dei fondamenti disciplinari o un

rifiuto apocalittico della tradizione architettonica. Al contrario,

essa rappresenta il riconoscimento lucido di un nuovo campo di

possibilità che si apre proprio attraverso la liberazione dai

vincoli tradizionali che hanno definito e limitato l'architettura.

L'assenza

di scala implica un superamento della dimensione metrica

predeterminata in favore di una concezione relazionale dello spazio;

l'assenza di forma non significa informità ma emancipazione dalla

tirannia della composizione chiusa; l'assenza di peso non è

smaterializzazione assoluta ma liberazione dalle gerarchie

gravitazionali convenzionali; l'assenza di pianta e dettaglio non

rappresenta l'abbandono della definizione spaziale ma la sua

articolazione attraverso logiche alternative alle proiezioni

ortogonali tradizionali.

Questo

campo di possibilità inedite si sviluppa proprio nella tensione

creativa che si instaura tra polarità apparentemente inconciliabili:

tra il visibile e l'invisibile, tra la concretezza materiale della

costruzione e l'astrazione della dimensione concettuale, tra la

definizione oggettiva dello spazio fisico e l'indeterminatezza

soggettiva dell'esperienza percettiva. L'architettura contemporanea

non cerca di risolvere queste tensioni in una sintesi pacificata, ma

le assume come motore generativo, come dinamica che alimenta

continuamente il processo progettuale, mantenendolo in uno stato di

produttiva instabilità.

È

precisamente questa incertezza – non come condizione paralizzante

ma come apertura di possibilità – a costituire il nucleo

propulsivo dell'architettura del nostro tempo. L'inquietudine teorica

non rappresenta un limite o un ostacolo alla pratica architettonica,

ma diventa il suo principio vitale, la fonte inesauribile della sua

capacità di rinnovamento. Nel momento stesso in cui riconosce

l'impossibilità di ancorarsi a principi stabili e immutabili,

l'architettura contemporanea trasforma questa apparente debolezza in

straordinaria potenza creativa.

Confrontandosi

con la fluidità intrinseca della condizione contemporanea – con la

sua accelerazione costante, la sua molteplicità irriducibile, la sua

complessità reticolare – l'architettura più avanzata non cerca di

arrestare questo movimento in forme definitive e concluse, né

tantomeno di contrapporsi nostalgicamente a esso richiamandosi

a valori eterni e immutabili. La sua strategia è, al contrario,

interpretativa e trasformativa: accogliere il flusso incessante del

cambiamento non per subirlo passivamente, ma per comprenderlo

dall'interno e tradurlo in configurazioni spaziali che, pur nella

loro materialità, mantengono la dinamica e la vitalità del processo

che le ha generate.

In

questa prospettiva, l'architettura contemporanea si configura come

disciplina che ha fatto dell'evoluzione continua il proprio statuto

fondamentale. Non più attività orientata alla produzione di oggetti

stabili e definiti, ma pratica processuale che genera campi di

relazioni in costante divenire. Non più ricerca di soluzioni

ottimali a problemi predefiniti, ma esplorazione di territori

sconosciuti attraverso la continua ridefinizione dei problemi stessi.

Non più applicazione di principi consolidati, ma invenzione di nuove

modalità di pensiero e di azione che trasformano continuamente i

fondamenti stessi della disciplina. È in questa capacità di

reinventarsi costantemente, di evolvere insieme alla realtà che

interpreta, che risiede la vitalità profonda dell'architettura

contemporanea e la sua insostituibile rilevanza culturale.

Nel

percorso analitico fin qui delineato emerge con chiarezza la natura

profondamente mutata dell'architettura contemporanea, non più

definibile attraverso categorie stabili ma caratterizzata da una

fluidità ontologica che ne costituisce al contempo la sfida e la

ricchezza. L'architettura del nostro tempo si configura come

disciplina radicalmente trasformativa, che ha fatto dell'evoluzione

continua e dell'inquietudine metodologica il proprio statuto

fondamentale.

La

centralità del pensiero come nucleo generativo delle forme

rappresenta forse la più significativa rivoluzione paradigmatica:

l'atto architettonico si costituisce primariamente come operazione

concettuale che precede e informa la dimensione costruttiva. Questa

priorità dell'ideazione non implica tuttavia un distacco dalla

materialità, ma piuttosto una sua reinterpretazione come campo di

sperimentazione dove le tensioni dialettiche tra universale e

particolare, tra principi condivisi ed espressioni individuali, tra

regole oggettive e interpretazioni soggettive trovano una sintesi

dinamica e sempre rinnovata.

Il

paradosso creativo dell'architettura contemporanea risiede proprio in

questa capacità di far emergere l'unicità dall'apparente

uniformità, trasformando principi astratti in manifestazioni

concrete dello spazio costruito. I principi sono gli stessi per

tutti, eppure ognuno ha un carattere suo, rivelando come

l'originalità non si manifesti nell'assenza di regole ma nella loro

interpretazione personale.

L'immersione

nell'ecosistema mediatico contemporaneo ha ulteriormente accelerato

la metamorfosi ontologica dell'oggetto architettonico, che evolve

verso quella condizione di "non-cosa" intuita da Del

Giudice. Gli edifici, pur mantenendo la loro presenza fisica, perdono

progressivamente la loro univocità per diventare entità ibride in

costante trasformazione, campi di forze e relazioni piuttosto che

oggetti definiti. Questa porosità tra tangibile e intangibile, tra

fisico e virtuale, tra costruito e immaginato genera una spazialità

aumentata che trascende la mera presenza materiale.

La

svolta concettuale identificata da Baudrillard nell'emancipazione

dell'immagine dal suo ruolo referenziale trova nell'architettura

contemporanea un campo di applicazione privilegiato. L'edificio non

si presenta più primariamente come soluzione a problemi funzionali,

ma come proposizione teorica, come interrogazione sulla natura stessa

dell'abitare e del costruire. Questo spostamento dall'utilitas

alla speculazione può comportare rischi di autoreferenzialità, ma

offre anche la possibilità di trasformare l'architettura in

laboratorio concettuale per sperimentare nuove modalità di relazione

tra uomo e ambiente.

L'approccio

diagrammatico di Eisenman e la riflessione teorica di Moneo

convergono nel rivelare come l'architettura contemporanea sfugga

sistematicamente alle categorizzazioni tradizionali per configurarsi

come processo dinamico di negoziazione tra concetti, percezioni e

spazialità. Ogni intervento architettonico diventa elaborazione di

una strategia progettuale specifica, di un dispositivo concettuale

capace di orchestrare relazioni inedite tra elementi eterogenei,

creando quello che Nouvel definisce un "luogo sconosciuto".

L'architettura

contemporanea vive una fase di profonda trasformazione paradigmatica,

liberandosi progressivamente dai vincoli formali e concettuali che ne

hanno definito l'essenza per secoli. La definizione di Soriano di

un'architettura "senza scala, forma, peso, pianta, dettaglio"

non è una semplice provocazione, ma coglie l'essenza di una

disciplina che si sta riconfigurando radicalmente.

Questa

liberazione dai parametri tradizionali non rappresenta un

impoverimento, ma piuttosto una straordinaria espansione del campo

delle possibilità progettuali. L'architettura contemporanea

abbraccia le tensioni dialettiche tra principi apparentemente

contraddittori: tra materialità e virtualità, tra permanenza e

transitorietà, tra specificità locale e universalità globale. Non

cerca di risolvere queste dicotomie attraverso compromessi o

mediazioni, ma le trasforma in potenti motori creativi che alimentano

il processo progettuale.

In

questo contesto di fluidità radicale, l'intelligenza artificiale

emerge non come semplice strumento tecnico, ma come catalizzatore di

una trasformazione ancora più profonda. L'IA accelera e amplifica le

metamorfosi già in atto, introducendo modalità di concepire,

visualizzare e realizzare lo spazio architettonico che erano

precedentemente inimmaginabili. Essa non si limita ad automatizzare

processi esistenti, ma ridefinisce il ruolo stesso dell'architetto e

il significato del progettare.

L'interazione

tra architettura contemporanea e intelligenza artificiale genera un

territorio concettuale inedito, dove le categorie tradizionali si

dissolvono ulteriormente. In questo spazio di possibilità espanse,

l'architettura può esplorare nuove relazioni con il contesto, nuove

modalità di risposta alle esigenze sociali, nuove forme di

espressione estetica. Le polarità non vengono risolte, ma diventano

punti di tensione produttiva che generano continuamente innovazione.

In

definitiva, l'architettura contemporanea, potenziata

dall'intelligenza artificiale, non cerca la stabilità di una sintesi

definitiva, ma abita consapevolmente lo spazio dinamico della

trasformazione permanente, facendo della tensione creativa il suo

principio generatore fondamentale.

L'intelligenza

artificiale si inserisce con straordinaria coerenza in quel processo

di dissoluzione dei confini ontologici che abbiamo identificato come

caratteristica fondamentale dell'architettura contemporanea. La

dicotomia tradizionale tra essere umano e macchina, tra intuizione

creativa e calcolo algoritmico, subisce una profonda ridefinizione,

generando un campo ibrido di possibilità dove il pensiero

progettuale si sviluppa attraverso un dialogo continuo tra

sensibilità umana e potenzialità computazionali.

Questo

dialogo non si configura come semplice automazione di processi

esistenti, ma come autentica co-creazione che trasforma radicalmente

sia le modalità operative dell'architetto che la natura stessa degli

esiti progettuali. L'IA estende quella dimensione di "non-cosa"

già individuata da Del Giudice, portando l'architettura ancora più

decisamente verso una condizione processuale e relazionale. Il

progetto architettonico, generato attraverso l'interazione tra

intelligenza umana e artificiale, diventa sempre più chiaramente un

sistema complesso di relazioni, un campo di forze in continua

evoluzione, piuttosto che un oggetto statico e definito.

La

capacità dell'intelligenza artificiale di elaborare simultaneamente

enormi quantità di dati e parametri differenti amplifica quella

tendenza alla complessità e alla multidimensionalità che

caratterizza il pensiero architettonico più avanzato. Attraverso

l'IA, l'architettura può finalmente superare i limiti della

rappresentazione bidimensionale e della concezione sequenziale per

abbracciare una modalità progettuale genuinamente sistemica, capace

di articolare relazioni dinamiche tra elementi eterogenei in una

dimensione multidimensionale.

Tuttavia,

come già suggerito dalla riflessione di Baudrillard sulle immagini

"senza traccia", anche l'uso dell'intelligenza artificiale

in architettura porta con sé il rischio di

un ulteriore distanziamento dal mondo fisico, di un'astrazione che

potrebbe perdere il contatto con la dimensione esistenziale

dell'abitare. Se le immagini generate dall'IA possono moltiplicarsi

all'infinito senza apparente sforzo o resistenza materiale, come

garantire che mantengano quella "ombra" di significato che

le radica nella realtà dell'esperienza umana?

La

sfida cruciale per l'architettura nell'era dell'intelligenza

artificiale sarà proprio questa: utilizzare la potenza generativa e

la fluidità concettuale offerta dall'IA non per allontanarsi

ulteriormente dalla concretezza dell'esperienza costruita, ma per

arricchirla di nuove dimensioni di significato. Si tratta di

sviluppare un approccio che integri le potenzialità virtuali

dell'intelligenza artificiale con la materialità irriducibile

dell'esperienza spaziale, in un dialogo costante tra l'astrazione del

concetto algoritmico e la concretezza della percezione corporea.

In

questa prospettiva, l'intelligenza artificiale può rappresentare per

l'architettura contemporanea non solo un amplificatore di possibilità

formali, ma uno strumento epistemologico fondamentale per ripensare

il rapporto tra pensiero e forma, tra virtualità e realtà, tra

processo e prodotto. L'IA non sostituisce l'inquietudine teorica e la

tensione creativa che abbiamo riconosciuto come nucleo propulsivo

dell'architettura contemporanea, ma le intensifica e le espande,

aprendo orizzonti inesplorati di ricerca e sperimentazione. (Fig. 3)

Fig. 3 – SALVATORE RUGINO, House, 2025 (immagine creata

Fig. 3 – SALVATORE RUGINO, House, 2025 (immagine creata

con l'intelligenza artificiale partendo dagli schemi della House II di Eisenman)

Foto © e cortesia Salvatore Rugino

L'architettura

del futuro immediato si svilupperà verosimilmente in questa zona di

confine tra umano e artificiale, in un territorio ibrido dove le

distinzioni tradizionali perdono rilevanza a favore di una concezione

integrata e sinergica del processo creativo. In questo scenario,

l'intelligenza artificiale non rappresenta la negazione

dell'architetto come figura creativa, ma la sua evoluzione verso una

nuova condizione: non più demiurgo solitario che impone forme al

mondo, ma orchestratore di processi complessi, interprete di

relazioni sistemiche, mediatore tra virtualità algoritmica e

concretezza esperienziale.

La

vitalità dell'architettura come disciplina culturale risiederà, in

ultima analisi, nella sua capacità di metabolizzare questa

trasformazione paradigmatica, di accogliere l'intelligenza

artificiale non come minaccia alla propria identità, ma come

opportunità per una ridefinizione ancora più profonda e radicale

del proprio statuto epistemologico. Un'architettura che, come

suggerito dalla riflessione di Nouvel citata da Moneo, continuerà a

cercare la creazione di "luoghi sconosciuti", ma con

strumenti concettuali e operativi enormemente potenziati

dall'interazione con l'intelligenza artificiale.

In

questo scenario di evoluzione accelerata, l'architettura riafferma

paradossalmente la propria centralità culturale proprio attraverso

la continua messa in discussione dei propri fondamenti: non

disciplina chiusa e autosufficiente, ma campo di sperimentazione

aperto che si rinnova costantemente nel dialogo con le trasformazioni

tecnologiche, sociali e culturali del proprio tempo. Un'architettura

che, parafrasando Del Giudice, pur utilizzando principi ormai

condivisi con le intelligenze artificiali, continuerà a manifestare

un carattere unico, perfino una voce propria – quella voce

autenticamente umana che emerge proprio nella relazione dialettica

con l'alterità dell'artificiale.

In

definitiva, ciò che distingue l'architettura contemporanea più

avanzata non è la ricerca di soluzioni definitive o l'adesione a

principi immutabili, ma la capacità di interpretare e trasformare il

flusso incessante del cambiamento in configurazioni spaziali che, pur

nella loro materialità, mantengono la dinamica vitalità del

processo che le ha generate. È in questa continua reinvenzione, in

questa evoluzione costante insieme alla realtà che interpreta, che

risiede la profonda rilevanza culturale dell'architettura del nostro

tempo: non più attività orientata alla produzione di oggetti

stabili, ma pratica processuale che genera campi di relazioni in

continuo divenire, esplorando territori sconosciuti attraverso la

ridefinizione dei fondamenti stessi della disciplina.

NOTE

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Architettura e

Museologia Liquida ©2021

(2022)

Architettura e

Museologia Liquida. Ricerca ideata e coordinata da Stefano Colonna

Sapienza Università di Roma, a cura di Alba Matilde Cavallari,

Stefano Colonna, Michela Ramadori, Lisa Simonetti, Roma, Campisano

Editore, ©2021

(stampato nel febbraio del 2022).

Jean

BAUDRILLARD, Jean NOUVEL, Architettura e nulla. Oggetti singolari,

Milano, Electa, 2003.

DEL

GIUDICE 1985

Federico

SORIANO, Sin tesis, Barcellona, Gustavo Gili, 2004.

VIRILIO

1998

Paul

VIRILIO, Lo spazio critico, Bari, Edizioni Dedalo, 1998.

Vedi anche nel BTA:

USCITE DI ARCHITETTURA LIQUIDA

|